博文

白玉金边素瓷胎,雕龙描凤巧安排——从玲珑瓷看中国文化交流

||||

玲珑瓷是一种镂花瓷器,主要流行于清代。从目前考古资料看,景德镇窑烧造玲珑瓷不早于元代,其起源说法不一。通过与大英博物馆藏品及杜伦大学所藏“威廉姆森收集品”中12~13世纪伊朗玲珑陶碗等比较,可知景德镇玲珑瓷工艺一定程度上受到伊斯兰制陶技术的影响,体现了当时中国与伊斯兰世界的文化交流。

2013年7月, 应英国中东考古学家德雷克· 康耐特博士(Dr . Derek Kennet)的邀请,我们到英国进行了为期两周的学术考察。走访了大英博物馆、维多利亚和艾伯特博物馆、大英图书馆、牛津大学阿什莫林博物馆、牛津大学自然史图书馆、剑桥大学菲茨威廉博物馆、杜伦大学东方博物馆。这次考察的重点是牛津大学威廉姆森博士(Dr. Andrew G. Williamson)在伊朗各地采集的中国陶瓷,今称“威廉姆森收集品”(Williamson Collection),现藏杜伦大学考古系。此次英国之行收获巨大,在许多方面取得研究新成果。本文将介绍我们对玲珑瓷来龙去脉的研究成果。

玲珑瓷是清代流行的一种镂花瓷器,如东莞市博物馆藏清光绪款青花暗八仙纹玲珑碗、首都博物馆藏清乾隆玲珑白瓷碗(图1)。民国学者许之衡《饮流斋说瓷》评述说:“素瓷,甚薄,雕花纹而映出青色者谓之影青镂花,而两面洞透者谓之玲珑瓷。”玲珑瓷制作工艺是:器物成型后,在生坯上按照图案设计镂雕透空花纹,再用釉汁将透雕花纹填平,烧后镂花处得以墁平的花纹清晰可见,具有玲珑剔透、精巧细腻的特色,故名“玲珑瓷”。其上透光小孔叫做“米花”,日本人称为“米通瓷”或“萤手”。

图1 首都博物馆藏清乾隆玲珑白瓷碗

清康熙年间,法国传教士殷弘绪神父来华传教,并在江西景德镇居住了七年之久。1712年(康熙五十一年)9月1日,他在饶州(今景德镇)写信给耶稣会奥日神父,介绍中国人如何烧造陶瓷。信中提到“当地产的瓷器中,有一种我还未见过。整个瓷胎镂有透明的空洞,中间有可盛利久酒的盏形器物——玲珑瓷。盏与镂空的瓷胎构成完整的一体。”这是西方学人对景德镇烧造玲珑瓷的最早报道。

关于玲珑瓷的起源,有研究者认为:“在景德镇湖田窑的宋代遗物中,可见到这种透明的影青釉填满了孔眼的镂空器残片,可惜至今尚未发现可靠的实物证明景德镇在宋代已经生产了‘玲珑瓷’。”南京博物院王志敏在《学瓷琐记》提到:“玲珑青釉瓷始于北朝末至隋初,唐、宋、元未见,至明初永乐年间有景德镇窑玲珑瓷烧造,此后复见于清代乾隆年间。”可惜王先生没有提供这个假说的立论根据。

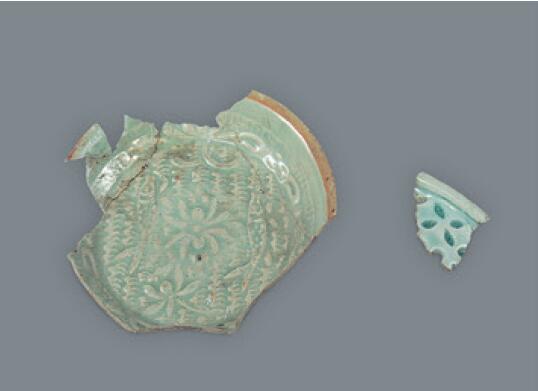

据目前考古发现,景德镇烧造玲珑瓷不早于元代。景德镇陶瓷考古研究所在湖田窑南河南岸元代扰土层发现过一片影青(青白釉)玲珑瓷片,残长4.9厘米(图2,右)。据发掘者考证:“宋代景德镇经常生产香薰等镂空器,而影青釉又极易流淌,其积釉处产生的艺术效果自然会启迪陶工制作玲珑瓷。但要有意识地生产玲珑瓷,却需要釉具有一定的高温黏度,否则,孔洞中的釉汁会淌光。元代影青釉的高温黏度较宋代增大,具有生产玲珑瓷的工艺基础。该残片似为一直壁香炉近口沿的部位,垂流的釉汁有限,所以镂空中应认为填入釉料,以烧成玲珑剔透的效果。该残片似为景德镇窑最早的玲珑瓷。”

图2 景德镇湖田窑元代地层出土影青玲珑瓷残片

近年还有学者提出,玲珑瓷的诞生源于产品缺陷,“宋代景德镇瓷器中有一种叫熏炉的产品,炉盖采用镂空装饰,在烧成过程中,由于釉料的高温流动性好,加之烧成温度往往控制不严,常使窑内温度过高,从而使釉料熔融后流动而将炉盖上的孔洞填平,出窑后对光一照,光亮透明。这种偶然的产品缺陷却使工匠们大受启发,终于在明代永乐年间成功烧制出晶莹剔透的玲珑瓷器。到明中期成化年间,景德镇把晶莹剔透的玲珑与青翠幽雅的青花结合组成图案,烧造出闻名于世的青花玲珑瓷器。”

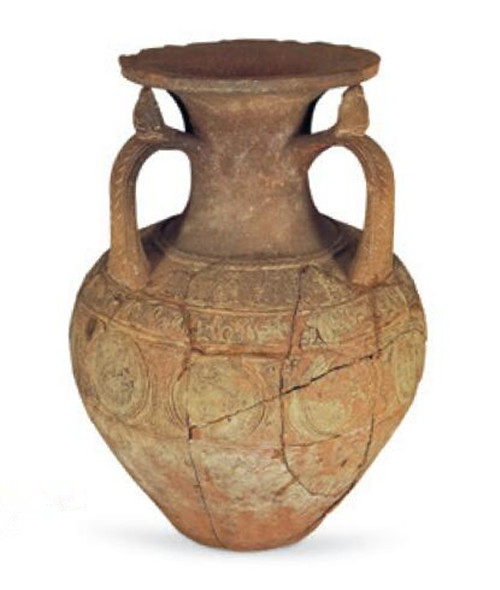

殊不知,伊朗陶工早就烧造出玲珑陶碗。2013年7月,我们在英国维多利亚与阿尔伯特博物馆中东展厅中见到一件采用镂空施釉技术烧造的白陶樽,器形为西亚、埃及常见,但是雕刻纹样却模仿景德镇青白瓷。此种镂空施釉技术传入中国后,被称为“玲珑瓷”。后来,我们又在杜伦大学东方博物馆见到12世纪波斯陶工烧造的玲珑陶碗,并在剑桥大学菲茨威廉博物馆见到两件伊朗古尔干出土的12~13世纪玲珑陶碗(图3)。

图3 12~13世纪伊朗古尔干出土玲珑陶碗

众所周知,景德镇陶瓷艺术在许多方面受到中东陶器艺术的强烈影响。元青花就是在伊斯兰艺术影响下创烧的,而景德镇青白瓷模制印花工艺亦模仿伊斯兰制陶术。伦敦维多利亚与艾伯特博物馆藏有一件伊朗喀尚出土的伊斯兰印花陶碗模具,为我们研究12世纪伊斯兰模制印花技术提供了重要考古学依据(图4)。

图4 伊朗喀尚出土12世纪伊斯兰印花陶碗模具

伊斯兰文化起源于阿拉伯荒漠,许多伊斯兰工艺技术实际上源于美索不达米亚文化或古波斯文化,而模制印花技术则来自古波斯艺术。1992年,新疆喀什亚吾鲁克遗址发现一件萨珊波斯风格的三耳陶壶(图5)。这件陶壶上的人物浮雕图案就采用波斯模制印花工艺。20世纪初,德国考察队在新疆和田亦发现一件类似的人物浮雕陶壶,现藏柏林东亚艺术博物馆。

图5 公元5世纪萨珊波斯风格的三耳陶壶

在中东伊斯兰艺术的影响下,景德镇浮梁瓷局窑工还烧造过伊斯兰风格的孔雀翠蓝釉瓷器。1988年5月,景德镇市铺设地下电缆,景德镇陶瓷考古研究所为配合基建工程,在珠山北麓风景路马路中心宽约1.5、长约11、深1.5~1.8米的沟道中,发现了一批形制特异,十分引人注目的瓷器残片,其品类有卵白瓷、青花、蓝地白花、蓝地金彩、孔雀绿地青花、孔雀绿地金彩等。经对合复原,其器型有鼓形平顶盖罐、盖盒、桶式盖罐、小底鼓腹盖罐等。不能复原的尚有青花葫芦瓶与孔雀绿地青花盒之类。以上器皿多饰双角五爪龙纹、变形莲花瓣、杂宝、十字杵、姜牙海水、凤穿牡丹等。但以双角五爪龙纹为多,约占总量90%以上。

值得注意的是,该遗址出土了一件孔雀翠蓝釉金龙纹砚台盖盒和一片孔雀蓝釉五爪金龙纹盖合残片(图6)。孔雀翠蓝釉,又称“孔雀绿釉”。据刘新园先生考证,此类砚台盒是为元文宗烧造的文具。元人烧造孔雀蓝釉瓷器往往在釉下施化妆土。元人为什么要在白瓷胎上覆盖化妆土呢?因为波斯陶器都有一层白色的化妆土,波斯人使用化妆土是因孔雀绿釉透明度高,波斯陶胎粗黑或粗褐,如果不用化妆土,瓷釉颜色便会暗而不鲜;而使用白色的化妆土掩盖粗糙色重的陶胎之后,透明的孔雀绿釉才会亮丽鲜艳。而景德镇瓷器由于瓷胎洁白细密,挂孔雀绿釉时根本就没有必要用化妆土;而元代陶工多此一举地使用化妆土,显然是在亦步亦趋地模仿波斯制陶术。

图6 元代孔雀翠蓝釉五爪金龙纹瓷片

早在唐代中晚期至五代,中东伊斯兰孔雀翠蓝釉陶器就传入中国。孔雀蓝釉,是以氧化铜和氧化铁为着色剂的低温铅釉陶器,与唐三彩中蓝釉的根本区别在于后者是用氧化钴作着色剂。目前所见最早的孔雀蓝釉器是宋金时期山西制作的磁州窑系产品。如前所述,元代景德镇窑也开始烧造这种伊斯兰艺术风格的陶瓷。既然元代景德镇青白瓷模制印花工艺、孔雀翠蓝釉工艺皆受到伊斯兰制陶术的影响,那么,元代景德镇窑烧造玲珑瓷的工艺同样在伊斯兰制陶术影响下应运而生。

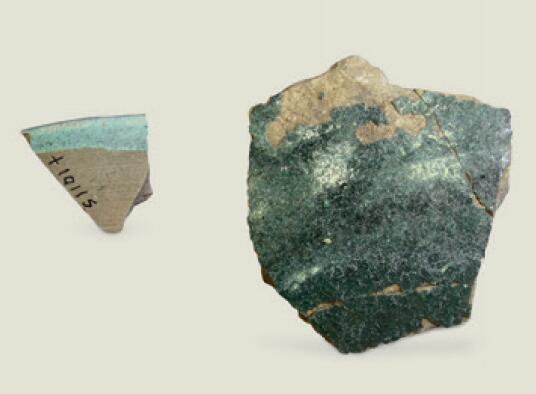

图7 忽鲁谟斯旧港出土13世纪孔雀翠蓝釉陶片

随着伊利汗国的建立,中国与伊斯兰世界的文化交流,尤其是海上丝绸之路上的国际交流更加频繁。元代早期波斯湾主要国际贸易港在忽鲁谟斯港(今伊朗米纳布)。牛津大学威廉姆森博士在这个古港口遗址发现许多宋元瓷片,包括景德镇青白瓷、德化窑青白瓷和龙泉窑青瓷、景德镇元末民窑青花瓷残片。与之同出的还有大批伊斯兰陶片,如模制印花陶片、孔雀翠蓝釉陶片(图7)。这些伊斯兰陶器当为从事海上国际贸易的穆斯林商人的日常生活用品,而伊斯兰制陶术正是随海上丝绸之路国际贸易,由穆斯林商人传入中国陶瓷的制造中心景德镇的。

本文摘编自国家文物局水下文化遗产保护中心编《水下考古学研究.第2卷》(北京:科学出版社,责任编辑李茜,2016.3),内容略有删节改动。

ISBN:978-7-03-049560-0

《水下考古学研究.第2卷》为水下考古学及相关研究领域的学术论文集刊,现由国家文物局水下文化遗产保护中心编印,拟不定期出版。本卷为第二卷,刊发18篇论文,内容涉及东南亚海域沉船及出水文物研究、东非水下考古新发现、中国古外销陶瓷与海外贸易史研究、出水文物保护、欧洲船舶考古与历史等方面,是一本以水下考古学研究为主的综合性学术集刊。

(本文责编:李文超)

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

点击文中书名、作者、封面可购买本书。

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-1032280.html

上一篇:棘手又迷人的数学

下一篇:2016年《科学通报》“香山科学会议专栏”总览