博文

漫游梦境:解读你的梦

||||

即使对心理学没有深入了解的人,恐怕也听说过西格蒙德·弗洛伊德,或者听说过他所撰写的《梦的解析》一书。作为精神分析学派的创始人,弗洛伊德把探索人性的目光投向心灵中的无意识境界。他认为梦是“通往无意识之黄金途径”,是人们“欲望的实现”。在梦中,潜藏在无意识世界里的本能和欲望被释放出来,并且经常会出现有关性的象征。例如,他认为雪茄是男性生殖器的一个象征。有趣的是,作为一个吸雪茄上瘾者,传说他也曾说道:“有时候一支雪茄,就是一支雪茄。”

然而,解读梦境并不容易。精神分析学家认为,即使人们在做梦,对无意识里的欲望的审查机制仍然在运作。通过心理分析,弄清楚“外显内容”与“内隐内容”之间的关系,才会有助于理解梦的含义。“外显内容”是做梦者所回忆及叙述的梦,包括思想、图像、事件等;“内隐内容”则指做梦者被抑制的无意识、禁忌、人性原始欲求。“外显内容”只不过是“内隐内容”的间接表现。

《庄子·齐物论》记载:“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分矣。此之谓物化。”

庄周晓梦的典故在东方智慧中是很有代表性的。那么,让我们西学中用,以精神分析来解读这个典故。我们邀请弗洛伊德(弗氏)和庄子这两位故人,进行妙想天开的对白,各自阐述其有关庄周梦蝶的观点。

弗氏:究竟,此梦何意?自然是完满如愿。

庄子:何愿?

弗氏:人性原始、禁忌的欲求。难道你感受不到那蝴蝶的妩媚?

庄子:道包罗万物,何来禁忌之说?

弗氏:蝴蝶形为何物?

庄子:轻盈如芳廷,灵静如观音;幻作多彩的霓,喻为翩跹之兰。

弗氏:隐喻世间森罗万象,百趣怡人!

此时,弗洛伊德呢喃而叹,不觉欲与蝴蝶起舞。但蝴蝶已悠然而去,飞离雪茄烟雾的缭绕。

我们对精神分析的鼻祖开了一个玩笑,并没有居心不敬。可是,精神分析实在有不足之处,也绝对不是解梦的唯一途径。我们还要接触庄周梦蝶带来的许多基本问题。首先要谈及的是孰梦,即到底谁在做梦。“不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?”庄子并没有正面回答这问题,他只认为他所梦的梦是“物化”的表现。推而广之,万物的转化是基本原理,体现于不同的现象中,包括梦境。

当然,“周与蝴蝶,则必有分矣”。分别在哪里?在蝴蝶“不知周也”,而周肯定知道蝴蝶的存在。引用心理学的术语,就是人类独有高层认知的智能。庄周晓梦还提出了其他复杂的问题,例如,梦中认知与醒后认知本质上的区别、界限与关系等。

《庄子·齐物论》另有一则,亦以梦作为寓言:“梦饮酒者,旦而哭泣;梦哭泣者,旦而田猎。方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉,觉而后知其梦也。且有大觉,而后知此其大梦也;而愚者自以为觉,窃窃然知之。君乎!牧乎!固哉!丘也与女,皆梦也;予谓女梦,亦梦也。”

首先要说明,庄子的“占其梦”没有半点迷信色彩。他说的是,我们在梦中也可以解读自己的梦。这是个突破性的思想!他还说,你、我、孔子、庄子本人都在做梦, 这没问题, 关键是你知道你是否在做梦, 至要的是, 有没有“大觉”。

读者们,现在我们邀请你们更上一层楼,问及有谁在梦中,梦着梦中人的梦,思其所思。假设你在做梦,而梦中的你是庄周,正在梦着“周梦为蝴蝶”。梦晓,你会面对一个不解的疑惑:你是庄子梦中之蝶,抑或是蝴蝶梦里的庄周?我们真的不知道有没有梦着别人之梦的例子。不过,天下无奇不有,我们不能排除这种可能性。“梦中有梦”的可能性则较高,你在梦中也梦见你本人在做梦。读者们,你们曾经有没有这种做梦的经验?

美梦噩梦皆有用

在丰富的梦境里,有时候我们仅凭借直觉,就可以感知梦的意义,并能更清楚地了解我们的现实处境。通过对梦境的体会,我们可以接触到心灵的深层,探讨内在的精神生活。

通常,我们会形容逃避现实的人是在“做梦”,但是,事实上梦境更倾向体现挫败多于得到满足。在梦里,通常难以获得欲望的完满如愿,甚至好像无法触及,就如完美的情人在刚要得到的那刻却化作幻影。难怪有时候梦醒之人总想重温美梦。

我们经常谈及美梦,但是许多梦却充满着令人不愉悦的经验。诸如:衣衫不整甚至裸体出现在观众面前,被羞辱却无处可藏,被追赶甚至差点被抓住,约会迟到,迷失方向,无法到达彼岸……有些梦则是现代社会的产物,是我们的祖先们所梦不到的。譬如,参加考试时发现自己无法完成答题的梦。要知道原始人类是无需“考试”的,但现代有不少人的生活,就像是面对着一系列无止境的考试,即使在梦中也无法逃避或停止。

不过,梦中惊魂却也不一定是坏事。那些潜藏在无意识深处的信息悄然显露,透过梦境提示着做梦的人。梦者或许能够借助这些信息,领会及获取意识层面的信息,做好防范的准备。

我们可能还敢于做不可能实现的梦,就如英国作家奥斯卡·王尔德所说,这是我们在黎明前所看到的世界。然而,我们可以借着“梦不可能实现之梦”,打开一扇通往崭新的行动及自我重建的大门。我们可能会扪心自问:“我是否思考过这类从未尝试过的事?”或者,“我是否能够挑战自我,从新的角度去审视自我?”

总之,无论美梦还是惊梦,梦总是具有积极的作用。即便我们做了一个“不可能做的梦”,我们还是能够从积极意义上去解读这个梦境:我是否想到了一些我从未尝试去做的事情?我是否能够突破自我,用一种从未想过的方式来审视自己?

自我解读梦的启示

笔者何友晖曾经有过许多耐人寻味的梦,如今乐于与读者分享。我不会刻意引用精神分析或其他理论来解读我的梦,我想分享的是对梦里的景象、情节和事物的直接体验。

翱翔于天地间

有一次,我梦见自己就像拥有一双翅膀似的在天空中翱翔。一开始,我站在树顶向下望,觉得很恐惧。我在思考,怎样才能回到地面呢?离地千尺的我无法看见下面的情况,并且那些树似乎没有树干。渐渐的,我竟然学会了飞翔,借助气流,我自由地乘风翱翔于天地之间。突然间,我爱上了飞翔!

我联想到庄子《逍遥游》的精神:乐于自由、解放、不受世俗所约束。我亦领悟到,我们在梦里也能学习一门技能,体验日常生活中不曾有的经验,甚至克服恐惧,享受原来不敢奢望的活动。同时,这个梦也告诉我,无根的生活、到处漂泊不是滋味,我是否在寻根?

现在回顾起来,焦虑和恐惧在梦里是很寻常的。但是,在梦中,我始终没有从空中掉下来粉身碎骨而死。我好生奇怪,是否有人曾经在梦中被摧毁?在梦里,造梦者经常游离于死亡边缘,但似乎并不会真正死去。比如,你在梦中被追杀,面临绝境,好像必死无疑,可是你不会被杀死;你总是会死里逃生,但还是要继续逃跑。问题是,你要躲避的是什么?追杀你的个体往往是不清楚的,它代表了什么可怕的东西?

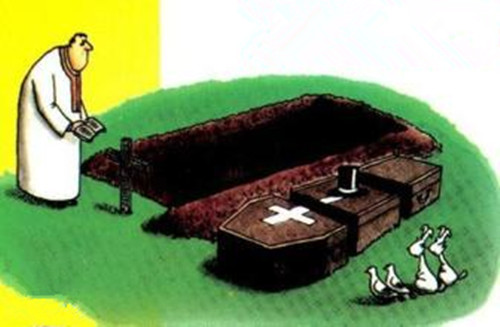

我的葬礼

至于在梦中自杀又如何?我没有这种经验,但是,我曾经在梦中亲眼目睹自己的葬礼!我窥视着亲友们在做些什么,说了些什么关于我的话,心里面又是怎样评价我。这不是意味着梦中的我其实还活着吗?

突然,我听到心底轻轻的声音:“勿怕,做梦而已。”原来,一个人在梦中也会安慰自己!但这却意味着我依然身在梦中。我将何时醒来? 醒后又缘何得知这醒来的是我,还是梦中的我?此刻,依然茫然若失……梦本是通往无意识的途径,此时却把我带入一片虚无之中。行于解梦之曲径,我愈加迷茫。

现在,我醒了,而且醒觉了。这梦的启示实在是太丰富,原来我还是很关心别人是怎样看待我的,更重要的是“当头棒喝”:所谓“盖棺定论”,人死了就太晚了,再不能改变生前的所作所为,我要珍惜当前活着的机会,去改善我的待人处世之道。

读者们,你们有没有梦过类似的梦、沉思过这些问题?

穿越“时间之沙”

这是一个引人入胜的梦。梦里我骑着骆驼置身于迷人的阿拉伯国土,呈现在我面前的是一幅生动的全景图,有山脉、绿洲,当然还有沙漠——这一切都是绚丽多彩的。我被那美丽的景色吸引住了,不愿离去,只想停留在这令人心旷神怡的梦境中。

我从小就向往遥远而神秘的阿拉伯世界。阿拉伯的沙漠对我有一种特别的诱惑,我觉得它是世界上最洁净的地方之一,但会无情地吞没无以计数的旅行者。我曾梦到旅行者在沙漠中行走,在沙上留下的足迹被风吹过后,他们无影无踪了。但是,旅行者真的消失了吗?

旅行者消失了,

真的消逝了,

看不见了。

足迹还在这里,

在读者心里,

活在你们的意识里。

梦境之中,沙上足迹的流逝寓意着人类存在的时间是有限的。生命是一个穿越“时间之沙”的旅行,往往是孤独的。一个独行的旅者能做什么呢?他只能进行自我的对话。这些对话让他能够协调内在自我的纷争,从而恬然自得。

回头细想,心理学家莫不也是旅途上的独行者,在过客匆匆的人生荒漠,不断地进行倾听和对话。尽管旅途中的足迹终将褪去,但留下的故事会继续演绎,仍然可以帮助自己乃至他人走出人生的荒漠。

许多年以后,我仍然可以清楚地记得梦中那幅鲜活的全景图。显然,它已经深深地刻在我的脑海里。即使在我写下这篇文章的此刻,这个梦仍然令我神魂颠倒。或许,它还隐藏着许多更深层次的意义,值得我们去探寻。

责编:付艳 孙文影

北京:科学出版社,2017.4

ISBN:978-7-03-052629-8

《漫谈中国人的心理:东西方文化之对比》反映了中国的文化特色及中国人的心理。凭着作者的多元文化和中英双语背景,本书试图完成东西学问的创造性统合。书中有数章以中西方文化对话的形式撰写,代表了作者的内在对话。作者诚意邀请读者也进行自己的内在对话,体会心理学如何渗透于生活中,而生活又是如何脱离不了文化背景的。

本书共收录了7个主题、40篇文章,每一篇文章都独立讨论一个主题,简言之,涵盖了包括情理、言行、觉悟等广泛的心理学领域。本书有些章节扩展了心理学的传统界限,反映出作者对某些课题的独特创见。

(本期责编:李文超)

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

点击文中书名、作者、封面可购买本书。

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-1053597.html

上一篇:中国第三大沙漠——巴丹吉林沙漠的湖水源于哪里?

下一篇:深切缅怀吴文俊副主编