博文

从张掖丹霞事件看自然遗产保护中的各色问题

||||

从张掖丹霞事件看自然遗产保护中的各色问题

前段时间刚出的张掖丹霞景区“破坏”行为,这竟然来一场“炫无耻”的网络直播,似乎是显而易见的挑战。挑战什么?挑战一脚60年?挑战地质认识?还是挑战门票?挑战管理制度?亦或是挑战处罚规则?挑战强势的管理部门?站在管理者的角度,甚至是大众的角度,挑战道德底线是应该遭受谴责的。然而,我们是不是也需要换个角度,来审视一下自然遗产保护相关的一系列问题?

一,我们为什么要设置自然保护区?如何利用开发自然遗产?

与人为保护相对立的是人为破坏,设置保护区的显然目的是避免人为对自然遗产的破坏。然而,人的介入并不完全就等同于人为破坏。甚至保护措施的设立也是一种对自然的人为介入,也许在人的认知之外也是对自然的一种破坏。保护起来也需要发挥它对人类的价值,如果保护起来与人类无关,我们就没有必要去保护起来让它继续存在。比如张掖丹霞,作为典型的地质地貌,设立保护区,给人们提供欣赏、认识自然的一个窗口。它是人们的财富,是绝好的科普材料,需要可持续的造福更多的人,所以要合理保护起来。

实际上,很多自然保护区变成了自然景区,保护区管理局与景区管理公司共生,将保护区当作谋财的工具。对比一下中外的自然景区的管理就知道,我们的自然保护真的是以保护自然、造福人民吗?圈起来收钱对管理者来说是最简单有效有利益的方法。这却忽视了保护管理者的基本职责,那就是根据自然遗产的特征开展合理利用。

利用的基础是对自然遗产的认识。这就回到新闻的焦点,“一脚六十年”有结论却没有给出依据,这结论是如何来的?有什么地质基础?按报道的说法,设立保护区以前它就存在了几百万年,多少风霜雨雪,甚至见证了多少生物的兴盛和灭绝。人的一排脚印能干预泥岩的自然风化剥蚀过程吗?人的一脚六十年有多少科学逻辑?如果有相关的地质科学,那就应该在景区科普中体现出来,如果没有就不要恐吓需要地质知识的人。

二,我们需要多大程度去保护自然遗产?我们怎样去保护自然遗产?

简化思维往往将各种规则便利化实施,比如各地将所有的丹霞地貌都圈起来当自然保护区。保护区内所有对象都实施隔离保护。往往为了管理的便利化,很多保护区禁止一切人员一切目的的进入。比如报道中:“罗布泊保护区管理局:根据条例规定,任何一个自然保护区都是不能进去的,不存在报不报备的问题,都是不让进去的。”不知道明文规定中是不是真的这样“无限度的”保护。据我所知,保护区往往分核心区、缓冲区,保护措施是不同的,然而现在的保护要么成了禁区,要么成了景区。

实际上各种保护区的保护实施中,有多少是根据自然遗产的特征制定相应的保护措施并按制度实施保护的呢?极端的管理造成了保护区的神秘化,利益化。

所以,在谴责个别游客“炫无耻”之余,实际上背后的问题被掩盖了,表面是挑战门票挑战处罚,实际上也在某种程度上是挑战某些专家和管理部门极端的管理方法!

----------------------

新闻1+1 20180830 毁遗产,一脚六十年?该罚多少钱?

http://www.cctv13.tv/xinwen1jia1/6981.html

央视网消息(新闻1+1):擅自闯入,践踏破坏,拍摄视频,网上炫耀。这可是几百万年前形成的独特丹霞地貌。四个年轻人受到了什么影响?又会带来什么影响?《新闻1+1》关注:丹霞,为什么有人敢“示范破坏”?

节目开始,我们先来看几张图片,这是网友发布在某个视频网站上的截图。

1、 单从第一张看,干涸的土地上,一个人的双脚深陷在里边,这是哪里?看起来更像是大家熟悉的农田。

2、 第二张,算上拍摄者一共是四人。站在不同的“土堆”上,但很显然这不是土堆,从环境地貌上看呈现出不同的色彩,这到底是哪里呢?

3、 视频拍摄者的全景给出了答案,熟悉的人可能能够猜的出来了,这里是甘肃张掖的七彩丹霞地貌风景区。紧接着问题就来了,这里可以这么游玩吗?视频拍摄者自己在旁白中也给出了答案,它说:“我破坏了6000年的”,它指是的是这里的原始地貌,而且表示玩的很爽。就在这两天,这样的两段视频引起了大家的关注。接下来就是关于如何处罚的讨论了。怎么看待这样的行为?怎么止住这样的脚步?今天节目我们一起关注。

一、我不信“一脚就是60年”

|

两段踩踏和破坏的抖音视频

三男一女,避开检查,擅自闯入张掖七彩丹霞核心区域,并在尚未开发的特级保护区,上演了不可思议的一幕。不仅如此,他们还拍摄了两段视频,在互联网上炫耀。

|

甘肃张掖七彩丹霞旅游景区工作人员 张凌龙:应该是4个人,然后一个拍视频的,然后有三个人在前面走,两男一女在前面走,然后一个男的是在后面拍视频。

8月28日,该视频一出现在网上,立即引发了公众愤怒。

当事人:我破坏了六千年的(原始地貌)七彩石,偷渡过来的,很爽。

或许是担心公众不明白他们的壮举,视频发布者还附了这样一段文字:不是有一个新闻说,踩一脚要用六十年恢复,我们几个不知道踩了多少脚,我还弄了点沙子。

甘肃张掖七彩丹霞旅游景区工作人员 张凌龙:地质是从白垩纪时期,一直经过氧化还原反应一直到现在,然后形成的,时间较长也是属于活化石,而且它那个表皮特别脆弱,它是一个短时间内不可再生的,如果说经过自然的一个剥离,还有风吹雨打,它确实是需要60年才能恢复的。

今天,我们能看到的这地球奇观,形成于几百万年前,珍贵而且脆弱。而四个破坏者在视频中的表现,似乎也清楚,他们的行为会造成的后果。

|

网友:你们的足迹需要几十年才能恢复,这样好吗?

破坏者:张掖七彩丹霞,去耍嘛。

或许是感觉到了一些什么,几小时后,发布者就删除了视频。并随后发布了一条去派出所自首的视频。当天,张掖市政府新闻办发布通告:28日18时,破坏张掖丹霞地貌的2名当事人,到临泽县公安局自首。

|

当事人:现在去公安局自首,该坐牢就坐牢,该罚就罚。

甘肃省张掖市临泽县公安局丹霞景区派出所所长 马超:两名违法嫌疑人如实供述了自己的违法行为并提供了另外两名违法嫌疑人的身份信息,公安机关立即将另外两名违法嫌疑人传唤到案,并进行询问。经询问,四名违法嫌疑人对违法事实供认不讳。

事件发生之后,张掖市旅发委、张掖丹霞大景区管委会、市公安局、市国土资源局,还有张掖国家地质公园管理局以及临泽县的相关部门,也组成了一个联合调查组,并请地质专家对破坏的地质地貌进行鉴定。

|

甘肃省地矿局水勘院矿产勘查开发分院院长 高级工程师 彭杨宏:发生踩踏地方就是我眼前的这个彩色丘陵。然后这个山坡的长度可能有一个200米,然后宽度一米,然后它分为三个部分,下面一部分和上面一部分踩踏的比较轻微一点,然后尤其中间的这一部分踩踏的特别严重。然后把整个这个保护层都已经破坏掉了。这个保护层就像咱们的鸡蛋壳一样,对这个丹霞这个地质体是一个保护作用,但中间成了坑的地方,那个已经无法修复。

|

四个年轻人,应该为他们的行为承担什么样的责任?特别是在8月13日已经出现一起类似事件之后,他们,又在好奇、试探什么呢?而这一次当地有关部门的处置结果,又会对将来张掖丹霞地貌的保护,产生什么样的影响呢?

当事人:我对我的行为深表歉意。对公安机关和景区的处罚全部接受。在这里我向大家真诚道歉。

怎么评价这几个网友的行为呢?无知加任性?恐怕也还不那么简单,再看来看他们视频中的旁白和文字说明。

|

“重要的是发两遍,我们去的后山不用给没票,比给门票的还要好看”。

“七彩石,偷渡过来的,很爽。” ——逃票

“我破坏了六千年的(原始地貌)”

“不是有一个新闻说踩了一脚,要用六十年恢复,我们几个不知道踩了好多脚,我还弄了沙子。”——破坏

不管是逃票行为,还是破坏行为,整个过程都是明知故犯的炫耀,这件事情也测试出了公众的情绪,那就是反感愤怒和严厉声讨。怎么看待这种行为。接下来连线一位专家,北京大学世界遗产研究中心副主任 陈耀华。

|

【1】陈教授,首先我们来关注破坏的情况,事发之后,当地成立了一个联合调查组,有很多个部门组成,包括邀请专家,要对破坏情况给出鉴定评估,怎么评估?这一脚下去的成本有哪些?为什么会惊动这么多部门参与。

联合调查组

张掖市旅发委、张掖丹霞大景区管委会、市公安局、市国土资源局,张掖国家地质公园管理局、临泽县的相关部门,组成了联合调查组,并请地质专家对破坏的地质地貌进行鉴定。

【2】一脚下去60年恢复期,把坑填上不就行了吗?能这么认识这个问题吗?

实际上,类似的破坏行为在张掖七彩丹霞旅游景区多有发生,一边是对破坏的叹息,另一边是媒体公众对于处理的呼吁,我们继续关注。

二、七彩丹霞为何屡遭游客破坏?

“不是有一个新闻说,踩了一脚要用六十年恢复,我们几个不知道踩了好多脚”,视频显示,四名闯入张掖七彩丹霞的年轻人,似乎是受到了不久前另一个事件的启发。

|

2018年8月13日

安保人员:看不见那上面写着什么吗 出来 游客:听见了 安保人员:听见了还不出来

游客:我出来了啊 你刚才听见我说话没有 我说马上出来啦 安保人员:那你出去干吗啊

游客:我都跟你说了 马上出来了 叫叫叫什么叫 我又不是耳背我会听不见。

8月13日,一位游客在张掖七彩丹霞景区的行为,同样在互联网上传播甚广。当时,该事件的结果是,保安人员只是对游客进行了劝导教育。

张掖七彩丹霞景区工作人员 李亚蓉:反正一天大概有个十几二十几个吧,我们在景区周围,观景台附近做了很多大量的提示语,需要保护啊类似于这样的提示语,很多游客他为了达到自己的一个效果,会无视这些提示语,他会觉得绕过围栏,跑到里面去拍照会更好看。

或许,舆论对当地景区最大的疑问是,既然丹霞地貌如此珍贵而且脆弱,那么,对于这些游客的行为,为什么不采取更为有效、更有利于保护的处置呢?

|

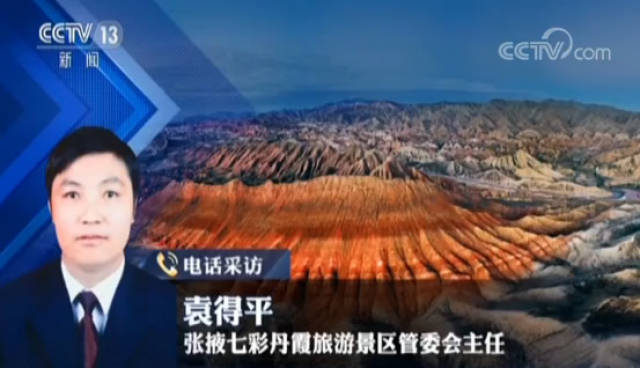

张掖七彩丹霞旅游景区管委会主任 袁得平:因为这里的游客,知道这个事,她是从护栏,刚刚翻过了护栏,我们的安保人员进行了劝阻,劝阻以后她从里面过来了,也没有造成特别大的危害,我们就进行了教育,对游客,没有进行后续的处罚。

显然,之前的案例,似乎给了四个年轻人更大的勇气,于是,时隔13天,在张掖七彩丹霞,就出现了更严重的破坏行为,并且在互联网上炫耀。

|

甘肃省张掖丹霞文化旅游股份有限公司副总经理 何永刚:那么在发生这件事情以后,我们第一时间也向当地公安部门进行了报案,对这个事进行处理。同时,我们也组织我们景区的工作人员进一步对整个景区的围栏进行巡查,同时对一些部分设施及时进行了维护。

|

事实上,今年的7月8日,两男一女在陕西省龙洲镇丹霞地貌,由于乱刻乱画,也对景区造成破坏,12日下午,当地民警三名违法嫌疑人抓获,并依法对其中二人,分别作出罚款200元的处罚,另一名嫌疑人因未满14周岁,不予处罚。而种种破坏行为,在其它丹霞景区,也不断出现。

|

张掖七彩丹霞旅游景区管委会主任袁得平介绍景区有哪些难点、痛点….

目前,张掖丹霞国家地质公园,每天接待游客,在两万五到三万五之间,最高峰,能达到四万人。怎么做,才可以更好地保护,四个年轻人,似乎在以另一种方式,发出了警告。

一方面,面对游客的任性包括认知上的的欠缺,需要媒体更多的宣传,但这是一个逐步的过程,而当个例不断积累,媒体公众也在呼吁不能再简化为素质问题,道德问题,这已经是是对法律,对文明底线的挑战。继续连线北京大学世界遗产研究中心副主任 陈耀华。

【1】除了短片中涉及的案例,我们的编导在搜集资料的时候,也找到了几张新闻图片。标题是甘肃张掖:徒步挑战“鬼脸”丹霞 体验藏乡独特风情魅力,您帮我们判断一下,这些户外运动爱好者的行为对吗?

【PPT】2018年5月19日,甘肃张掖,户外运动爱好者从肃南县悬堂寺丹霞经过。

【2】事件发生后,景区已经进行了相关工作,下一步也会有一些措施,但是我们也注意到,类似案例中,因为景区没有执法权,工作人员只能劝阻和教育,很多人也会不管不顾。现在有了下一步的这些措施,效果上您觉得能从多达程度解决问题?

|

事件发生后:

景区进一步对围栏进行巡查,同时对一些部分设施及时进行了维护。

下一步工作:

针对此类行为,景区计划在明年年初实行游客实名制购票,不文明的游客将上黑名单。

【3】接下来就是就是惩罚的问题。公安机关将会根据意见,做出依法处理。但我们看了一下,涉及《治安管理处罚法》,顶格10天,500元。《风景名胜保护条例,也不过是1000元以下,而《甘肃省地质环境保护条例》个人甚至还不在处罚范围。我们需不需要做这样的改变?

经由地方性立法,对破坏地质环境行为处罚标准作出明确,既有利于执法者履行职权,也有利于震慑那些潜在的违法者,不敢轻易触碰“高压线”。

治安管理处罚法

第六十三条 有下列行为之一的,处警告或者200元以下罚款;情节较重的,处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款:

(一)刻划、涂污或者以其他方式故意损坏国家保护的文物、名胜古迹的;

《风景名胜区条例》

个人在风景名胜区内进行破坏景观、植被、地形地貌的活动的,由风景名胜区管理机构“责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施”,“并处1000元以上1万元以下的罚款”。

让法律“长牙齿”,让违法者付出成本,我们还可以怎么做?继续关注。

三、提高违法成本 依法从重处罚

在国人心中,长城,算得上是我国最著名的文化遗产。然而,长城的保护,同样经历着一系列的挑战。

县领导为送礼指使人偷砖,人为破坏、长城砖被偷,明长城仅8%完好,村民偷文字砖,有地方推倒重建……

需要保护的,还有罗布泊。2017年,路虎中国就发起了一项商业活动,集结了16辆车49人,非法穿越罗布泊保护区。

|

来源:梨视频

罗布泊保护区管理局:根据条例规定,任何一个自然保护区都是不能进去的,不存在报不报备的问题,都是不让进去的。(路虎中国)进入的时间不长,来回就两天吧。

|

尽管最后,有关部门按照我国自然保护区管理条例,对参与人员给予了顶格处罚,却也不得不让人深思,从个人到企业,当下对文物、对自然景观等的破坏,早已不仅仅停留在“某某到此一游”的旅游文明层面,有些行为,已经触犯到法律。

|

中国长城学会副会长 董耀会:违法成本低是长城保护面对问题的一个非常重要的方面,现在有关的规定本身就已经显得不够,惩戒的力度不够高,它肯定达不到政策作用。

|

如果较低的违法成本一直得不到改变,那么,法律又能起到多大的震慑作用呢?比如2017年5月29日,一名游客在贵州省松桃潜龙洞景区,就用三脚,踢断了一块生长在地面已经上亿年的钟乳石。

|

2017年6月2日新闻 松桃潜龙洞景区管理中心办公室主任 滕树平:我们潜龙洞景区里的石柱、石笋、石花是属于不可再生资源,游客进入核心景区之前,我们的讲解员都要提醒,不要随意触摸、攀爬、针对游客恶意损坏行为。

上亿年形成、无法修复,既然如此,这位破坏者,该受到什么样的惩处呢?结果是,根据贵州《风景名胜区管理条例》及《游客不良行为记录管理暂行办法》,只能进行批评教育并追赔500元,以示警告。

再把视线转回张掖,2005年9月,七彩丹霞作为旅游资源开始被开发,之后,随着一些影视作品的上映,越来越多的人知道了张掖丹霞的壮美。但是,13年过去了,七彩丹霞的保护,是否形成了有力的法律保障?

今天,有评论再次直指类似破坏行为违法成本太低。对于破坏风景名胜区的不文明行为,必须提高违法成本,若造成了实质性损害后果,对不文明的游客,还应当启动生态环境损害赔偿,依法从重处罚。

各地有不同的自然遗产,有不同的地貌特点,破坏行为造成的损失也不尽相同,怎么区分不同情况,需要各地立法的跟进,而我们需不需要划定更高的底线呢?来看一个调查。

|

对于破坏自然遗产的这种行为,您认为应该如何处罚?

01 不罚,劝阻和教育为主 5%

02 轻罚,现有规定即可 4%

03 重罚,严重的应该入刑 86%

04 不好说

继续连线北京大学世界遗产研究中心副主任 陈耀华:

【1】国家层面的制度法律,还有没有推进的空间?

自然遗产法

【3】对于特别恶劣的典型行为个例,从警示宣传的角度,地方政府部门是否也可以适度考虑诉讼?

罚不是目的,但是通过完善立法,严格执法,全面升级对破坏景区行为的查处,给予破坏行为更严厉的警示和惩戒,却是必要的工作。希望每一个人都能敬畏自然,珍惜自然遗产。

另外,希望有更细节的法律之后,不仅约束游客,也约束风景的管理者,否则他一方面承担管理和保护的功能,另一方面又想多挣钱,有可能带来破坏。

https://m.sciencenet.cn/blog-73355-1132055.html

上一篇:狗逻辑

下一篇:好好的事,不用蹭热点