博文

鲁非课题组:以网状进化新视角综述小麦物种形成演化及其适应性

||

鲁非课题组:以网状进化新视角综述小麦物种形成演化及其适应性

完整原文:https://link.springer.com/article/10.1007/s42994-021-00047-0

小麦起源于新石器时代早期的新月沃地,是人类农业文明之母。现在小麦已是全球范围内种植最广泛的作物,为人类饮食贡献了约20%的卡路里和蛋白质,是世界粮食安全的重要保障。生命之树是一种经典的物种演化模式,然而在小麦以及近缘的小麦属和山羊草属物种中,历史上曾发生过大量的种间杂交事件,其中包括六倍体小麦的形成以及种群间形式多样的基因流,因此“生命之网”是对小麦及其野生近缘种演化形式的有力补充。

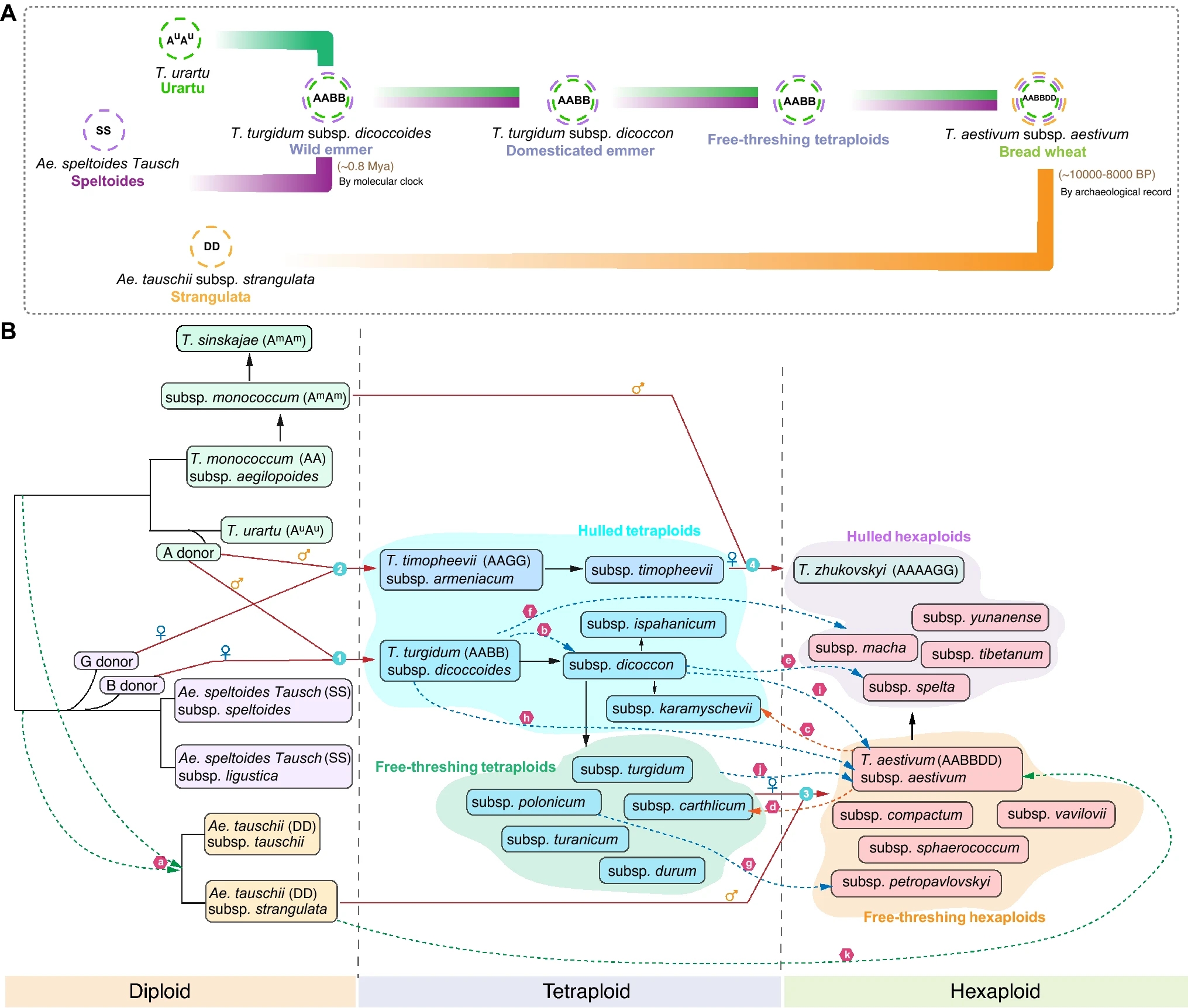

传统小麦演化研究主要集中在面包小麦的两次异源多倍化事件(图1-A),而相同倍性种群之间杂交、不同种群之间的基因渗入及其生物学意义的研究较少。最近的研究表明,基因渗入不仅能快速增加物种的遗传多样性,而且在很多物种中,基因渗入都能够促进物种新环境适应性和生物胁迫抗性。因此,解析小麦网状进化过程、理解面包小麦及其野生近缘种网状进化的生物学意义,对主要作物的持续遗传改良以及气候变化条件下全球粮食安全保障均有重要价值。

图1:在小麦属和山羊草属中,面包小麦与其野生近缘种的网状进化关系

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所鲁非研究组在aBIOTECH在线发表了题为“Wheat speciation and adaptation: perspectives from reticulate evolution” (点击题目查看原文)的综述文章。该文讨论了面包小麦及其野生近缘种的进化历史,重点介绍了种间杂交事件,理清了小麦属和山羊草属内种/亚种之间的网状关系(图1),这种网状模式为小麦属和山羊草属内物种之间的模糊界限和多样性基因库提供了遗传基础。

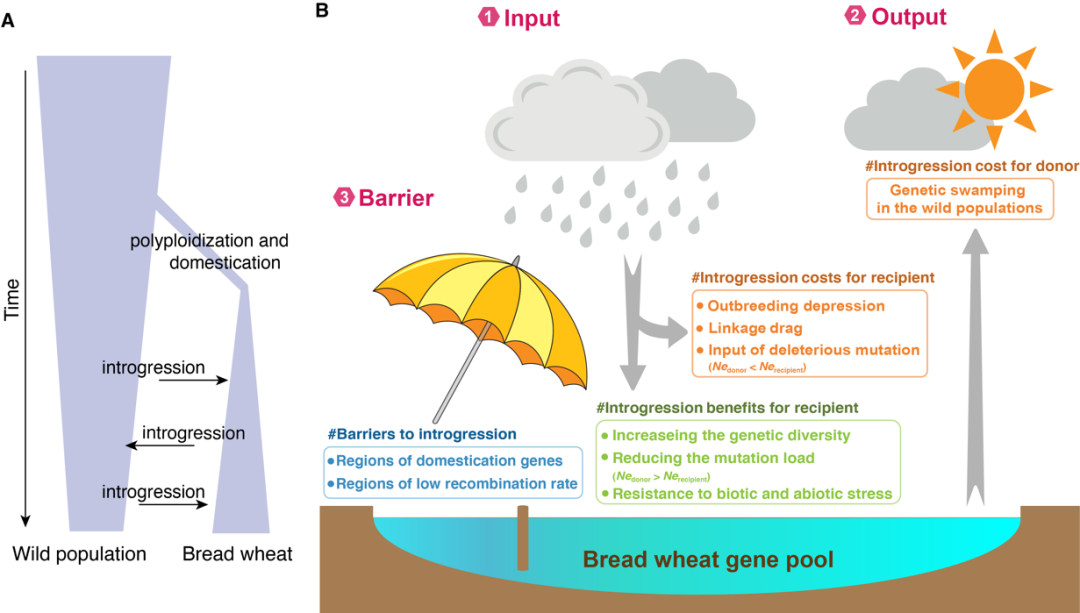

此外,本文还阐述了面包小麦及其野生近缘种基因渗入的遗传机制和进化意义。基因渗入增加了小麦的遗传多样性,增强了小麦在不同环境下适应人类选择的可塑性,一些抗病和产量相关基因通过同源重组、染色体易位等途径从多个基因库转移到小麦中。同时,作者还明确指出,涉及驯化物种的基因流并非普遍有益。供体和受体群体的遗传背景、群体演化历史、重组频率和环境因素都会影响渐渗的遗传结果,因此对农作物野生资源群体的遗传多样性、生长环境以及演化过程的充分评估是必要的。

最后,该综述展望了在多组学技术和基因编辑技术蓬勃发展下,深入了解小麦的进化历程,研究其适应性进化遗传机制、筛选增加小麦遗传可塑性基因的方式方法,并期望以此加速小麦遗传改良。

图2:面包小麦与其野生近缘种发生渐渗的过程和遗传机制

鲁非课题组博士研究生赵学博为第一作者,鲁非研究员和课题组助理研究员尹长斌为共同通讯作者,中科院遗传与发育生物学研究所傅向东研究员给予该论文宝贵的建议和帮助。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项种子精准设计与创造(XDA24020201),国家自然科学基金(31970631、31921005)的资助。

Cite this article as:

Zhao, X., Fu, X., Yin, C. et al. Wheat speciation and adaptation: perspectives from reticulate evolution. aBIOTECH (2021).

https://doi.org/10.1007/s42994-021-00047-0

作者简介:

鲁非,中国科学院遗传发育所研究员,中国科学院-英国约翰英纳斯中心植物和微生物科学联合研究中心(CEPAMS)研究员,博士生导师。长期从事主要农作物数量遗传、群体遗传以及统计基因组学研究。在Nature Genetics, Nature Communications等国际主流期刊发表多篇论文。目前其研究组以小麦为模式,利用遗传学、基因组学、统计学、计算生物学、进化生物学等手段在方法学上不断创新,解析小麦品种改良的基础遗传学规律,开发功能基因组预测技术并精细定位重要农艺性状的遗传控制位点,通过优化全基因组选择模型以及应用基因组工程技术开发新一代植物育种体系。

实验室主页:https://plantgeneticslab.github.io/home/

https://m.sciencenet.cn/blog-3458049-1287448.html

上一篇:杨洪全课题组:综述拟南芥蓝光受体隐花素CRYs的N端PHR结构域参与介导蓝光信号转导的研究进展

下一篇:康奈尔Li Li课题组:通过多基因代谢工程方法显著提高拟南芥种子中类胡萝卜素的稳定积累