博文

[转载]刘成海:良师——追忆刘成老师

|||

按:师弟是多年的上海中医药大学肝病研究所所长,这是他对自己博士生导师的怀念,文章写的真好!

中秋国庆是大节,时间宽裕天气也好,自刘老师退休后十多年来的每年这个时节,我多会去刘成老师家里坐坐,和老师师母拉拉家常,并给刘老师唠叨点工作上开心与郁闷的事情。今年仍是事先给老师家打个电话,仍然是师母接听的,问候之后,我主要汇报二点意思:一是问是否方便去师母家探望,二是想下个月给刘成老师组织逝世周年追思会,听听师母的意见。本想岁月匆匆,一年的寒来暑往世事匆忙,多多少少已冲淡伤痛,不想师母与我的电话交谈都逐渐有些哽咽。

去年见老师的最后一面依然历历在目。那是 11 月 5 号的一个周二下午,因为赴美出差临时提前门诊。那天下午我匆匆看完门诊,即驱车奔向龙华医院,待到手忙脚乱的停好车子,到达老师住院的 ICU 病房门口时,正好过了探视的时间,师母、刘雯(老师女儿)、赵海磊师弟、王丽娜(原硕士生)等正从病房出来。好在门卫通融,让王丽娜与我进去了。彼时的老师已经昏迷,身上插着管子,在面罩下急促呼吸。我拉着老师温热的手,大声呼喊,昏迷中困难的呼吸间,不知道有无听到的感应。次日一早,我即匆忙间奔赴机场,待折腾完手续,进到候机室时,便收到了胡义扬师兄的微信,言老师已于周二深夜永远离开我们。尽管根据老师的要求,事先已知不安排告别会追悼会等仪式,但是研究所要尽快发讣告,告知老师的生前好友学生。在候机室,与张华老师与丽莉微信邮件来来回回修订讣告内容。待看到研究所的官微讣告、同事的悼念致辞与好友的来信慰问时,已是在飞越太平洋的万米高空。抬眼望去,窗外白云延绵如絮,机下山川广袤无垠,静谧的天空天水相连,但与老师已是天人永隔,不觉间潸然泪下,“想要忍住眼泪,却不能忍住悲伤”。

去年国庆期间,我看到老师尚是精神矍铄,但在 10 月下旬刚住院时,我注意到情况不妙。当时他住在干部病房,给我讲“痛得不行,无法睡觉,主要靠吗啡维持。疑为胰腺囊肿,如果不能手术,这次可能过不去了。”看他精神憔悴,我不敢待太长时间,向护工交代了些事宜就离开了,想着十年前因为怀疑肺肿瘤在龙华住院,这次也会逢凶化吉。然而,病情复杂,进展迅速,很快住进了 ICU,几家医院会诊都没能外科手术。看着老师痛苦受罪,自己也急中“生智”,与胡义扬师兄等商议请本院胰胆外科会诊,毕竟自己医院方便一些。张曦文主任次日即抽空赶过去仔细会诊,认为可以冒险一搏进行手术。又联系曙光 ICU 病房,钮宏文主任克服困难,也分分钟内帮忙做了安排,商定周一一早就转院曙光尽快手术。师母为此专门给我电话言,感到一些欣慰,看到一线希望。不料,周日形式急转直下,已无条件搬动救治,回天无力矣。

赶到医院见老师最后一面时,师母言医院上午已经通知家属垂危,所以家属亲友多到了医院,并把寿衣带到了医院,但老师却在痛苦中顽强挺过了白天,与我们几位老弟子见了最后一面。

28 年前的首次见到刘成老师,那年我 28 岁。怀着短短几年临床工作之后的迷茫,初次到零陵路的上海中医学院,那是个江南暮春时节,校园内外正莺飞草长、花木芬芳。报考刘成老师的博士生,除了专业原因,确是有些姓名接近之侥幸:刘成老师,成在海(上海)也。“不觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声”,而今又一个 28 年过去了,我从“单纯临床”—“单纯基础”—“基础为主+临床”,到“临床为主+基础”,走了一条不太成功、却不少坎坷的曲折之路。

刘老师出身名门,中学于南洋模范、大学于上海医学院,毕业后多年临床科研实践,功底自不待言,曾多次给我讲,在南通工作期间一本上医的《实用内科学》不知翻了多少遍。我买过不少中英文版本的内科学专著来研读,虽然大多如浮光掠影,少有学通悟透,但是,对内科学重要性的认识却是与日俱深:这不仅是一门实践指导,更是一门基础桥梁。因此,在还有点导师权力指定研究生考试科目时,我总是将西医内科学列为必考,研究生入学后的主要业务学习内容之一也是内科学。实践中,不知不觉大致践行了老师“病下分证、亦中亦西、但求实效、无问中西”的基本理念。

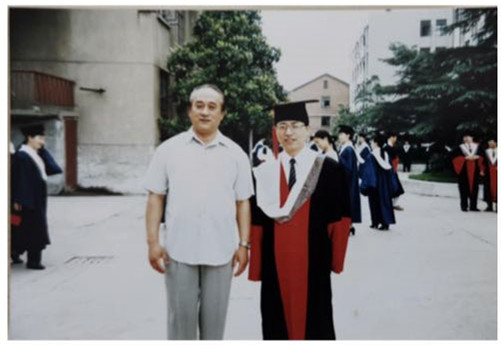

(1996 年 6 月 11 日,零陵路校区博士论文答辩现场。当时做为学校代表,参加上海市教委的博士生公开答辩。除了林庚金教授(华山医院)等 7 为答辩委员会专家,还有教委组织的十余人专家组,心情十分忐忑,刘成老师在边上鼓劲。)

(1996 年 7 月,博士研究生毕业典礼,刘成老师正好路过合影,均一扫答辩时严肃紧张,面露轻松喜悦。)

刘成老师高风亮节,淡泊名利。他对于一些不良临床与科研现象看得清楚,虽然大气谦和,公开批评不多,但绝少虚与委蛇违心讲话,更无阿谀逢迎违心做事,体现了一位知识分子的铮铮风骨。他的一些同学朋友行政管理位置很高,记得当时张部长来所里看他,我们跟着沾光见到大领导,他们谈笑风生,主要是老同学叙旧,却没有听过他要通过领导要什么帮忙的事情。他是医院的终身教授,很早即享受国务院特殊津贴,退休前后有不少荣誉申报机会。我曾几次按照医院通知动员他申报,但他多是笑笑婉拒。对其他一些奖励奖项也是如此,非常注意团结谦让,有一次因为部门晋升推荐名额有限我暂缓一年,刘老师表扬与勉励我:你这次这样做我很欣慰,一个部门大家之间就是需要注意谦让,才能搞好团结。

刘成老师扶掖后学,不遗余力。2001 年夏天我自美国学习回国,可谓是初出茅庐,“江湖”陌生。2002、03 年带我参加全国中西医消化学会会议,介绍我认识了危北海、张万岱等消化界前辈名宿,而后我一直在该学会做委员、副主任等,但他自己从未在里面有“一官半职”。刚回国时研究生很少,老师把几位研究生全权派遣于我,协助我做研究,文章奖励等成果也多是我为主。有朋友曾说,你为何“出道”这么早,四十来岁时就在国内到处做报告了?这与老师等研究所老一辈的推举有很大关系。老师大力推举后学,但个人非常低调,退休前即已很少“行走江湖”,这次得病后在清醒状态时安排后事不开追悼会,不想麻烦他人。

皓月当空,今又中秋。老师仙逝,韶华远去,作为一名老学生心感惭愧:虽然因蒙前人之荫而所谓出道较早,但 28 年过去却多在泥泞中徘徊,少有学术建树;作为一名现任的导师与 PI,团队建设更是羞于人说,乏善可陈;所谓管理,面对琐事俗务,依然时感心浮气躁,与老师的海派老克勒风范相去有距。阴晴圆缺,悲欢离合,万古如斯;然人生短暂,如白驹过隙,无人能免。疫后之年,多事待兴多事待清。如何的精神永续,与时俱进?如何的弦歌不辍,薪火传承?

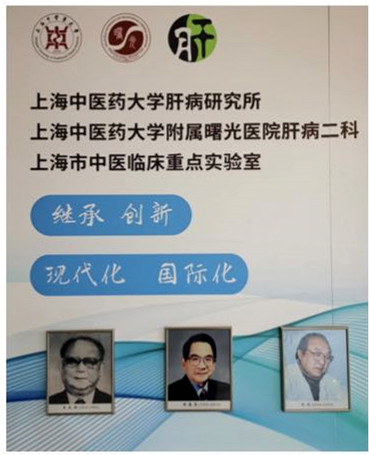

(2020 年,曙光医院东院肝病所大厅工作人员介绍墙。)

人事有代谢,往来成古今。自去年见刘成老师最后一面已是匆匆一年过去。在 2020 年新年之际,我执意做了 2 件事情:一是请专业摄影师给全体职工拍摄个人照与集体照,在研究所大厅建立了一面人员介绍墙;二是装修改建厕所。办好研究所,先要好厕所,固然是一句玩笑话,但从小事做起,抓实落地,并推而广之,却是现实之需与发展之道。在墙上的人员,不仅有归属感与集体感,更有荣誉感与责任感,观之亦可体验到历史感。在 2020 年夏天欢送毕业生时,我讲到:今天研究所欢送各位,在人员介绍墙的背景下合影,大家要注意到这面人员介绍墙的左侧——王玉润教授、洪嘉禾教授与刘成教授,是研究所已经仙逝的三位前辈,他们虽已经远离我们,但是却永远活在我们心里,天天与研究所在一起,天天我们在一起,注视着我们,更注视你们——即将毕业离开的研究所青年才俊们!

近年来尤其是这过去的一年间,研究所处于较为困难的境地:研究缺乏突破与标志性成果,研究方向与课题支撑缺乏后劲,临床业务亦是“内忧外患”,且逢旷世大疫,运行发展可谓是举步维艰。但是,想一想在 28 年前肝病所建立早期,刘成老师等前辈筚路蓝缕,是何等的艰难?!前辈们立足实际面向先进,通过坚韧不拨的努力,终于取得了一个又一个胜利。无论世事如何变幻,无论一时的境遇是如何的困难,刘成老师等前辈形成的“忍困负重”肝病所精神,都将永远激励我们共克时艰团结奋进!

良师,永远和我们在一起,永远是鼓舞我们砥砺前行的磅礴力量!

草于 2020 年中秋

改于 2020 年重阳

https://m.sciencenet.cn/blog-279293-1370998.html

上一篇:[转载]谷晓红:从疫情防控看中医传染病学科建设

下一篇:[转载]无论你是否阳过,这个“新冠趴”我都劝你赶紧试试