博文

武汉盘龙城宫殿以夏尺15.8 cm 建设

||

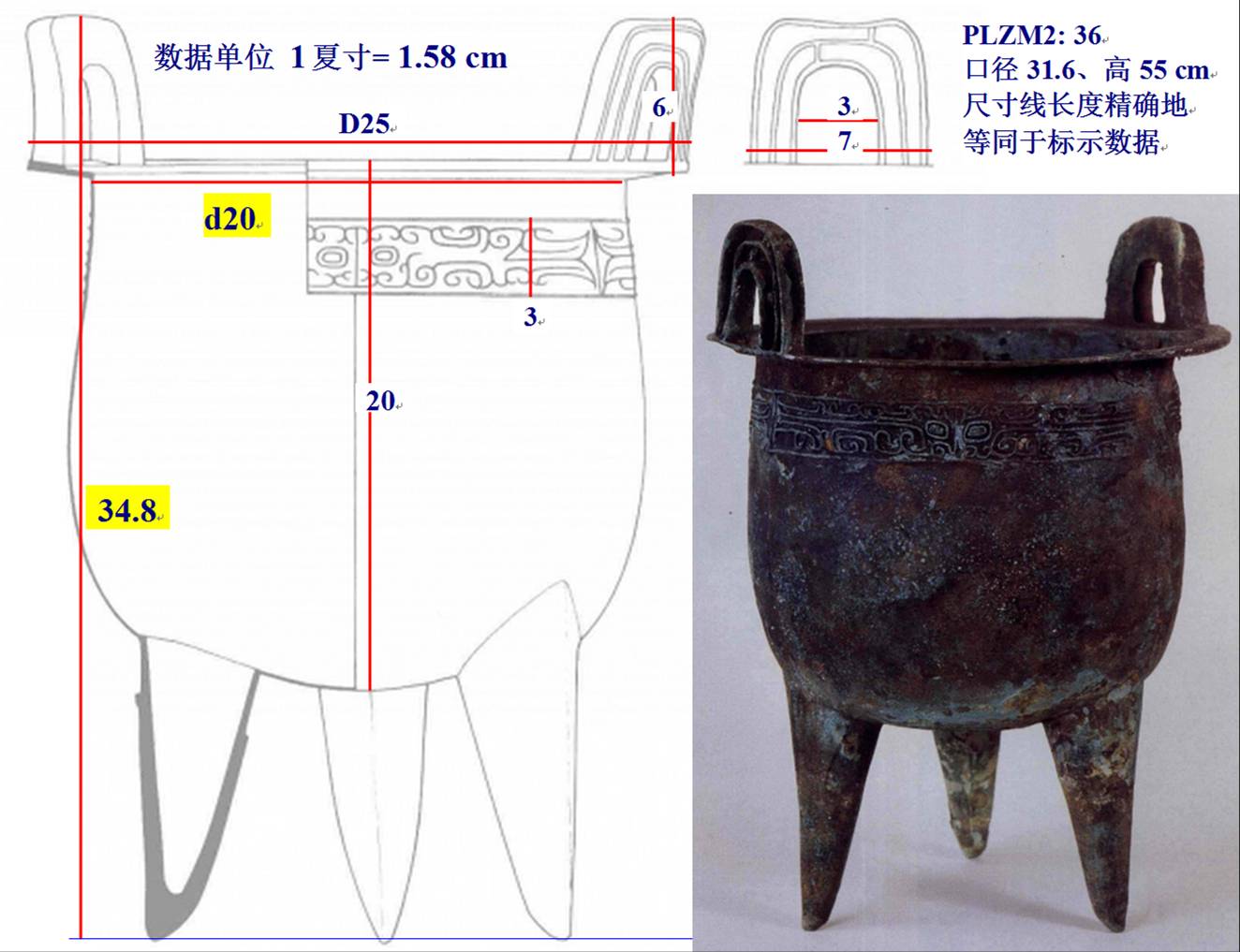

1 盘龙城出土文物适用夏尺15.8 cm 完全没有疑问。以下七件铜器出自城外李家嘴墓葬,图片和数据从湖北省博物馆和盘龙城博物馆复制,14个口径或通高数据中12个与整寸偏差1 mm;仅铜簋通高26 cm 为16.5 寸欠0.7 mm,铜斝口径21.2 厘米不整,但后者依文[1]俯视线条图或为22.1 cm 之误14寸欠0.2 mm。此外,最后一件铜斝口径14.2 厘米九寸欠0.2 mm,而通高25.4 cm 一尺六寸过1.2 mm,馆藏介绍通高和口径写反。

[1]湖北省文物考古研究所. 盘龙城 1963-1994年考古发掘报告.文物出版社, 2001.

引用文献数据需要谨慎。李家嘴M2:36锥足鼎,器身有补钉6处,器表有烟熏痕;口径31.6、通高55厘米,即口径二尺整、通高三尺五寸欠3 mm。需要说明的是,以通高为基准调整文[1]线条图,发现口径二尺整为内径,而不是通常所说外径;口外径二尺五寸。铜钺结构简单,可具体解读尺寸设计https://blog.sciencenet.cn/blog-275648-1395991.html 。

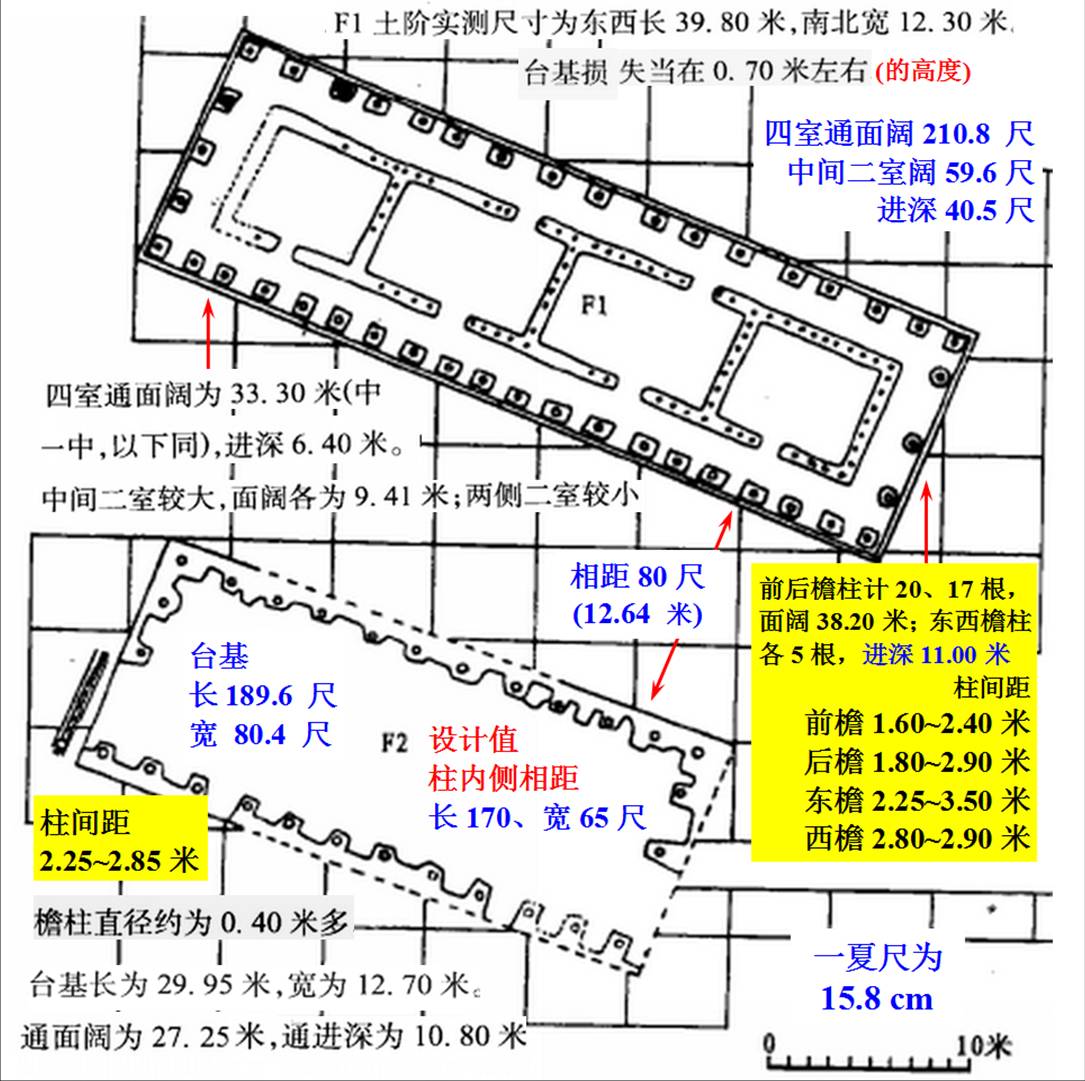

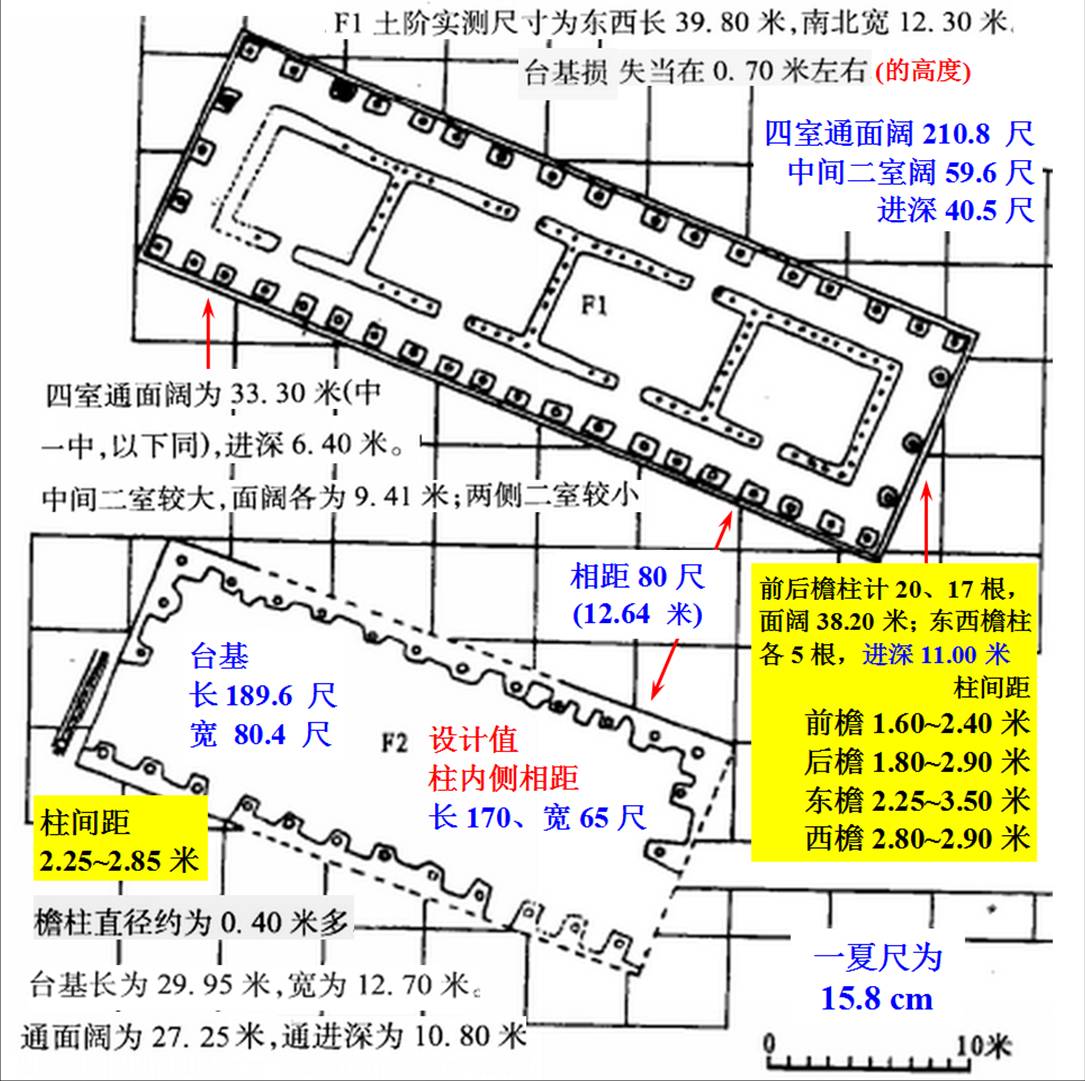

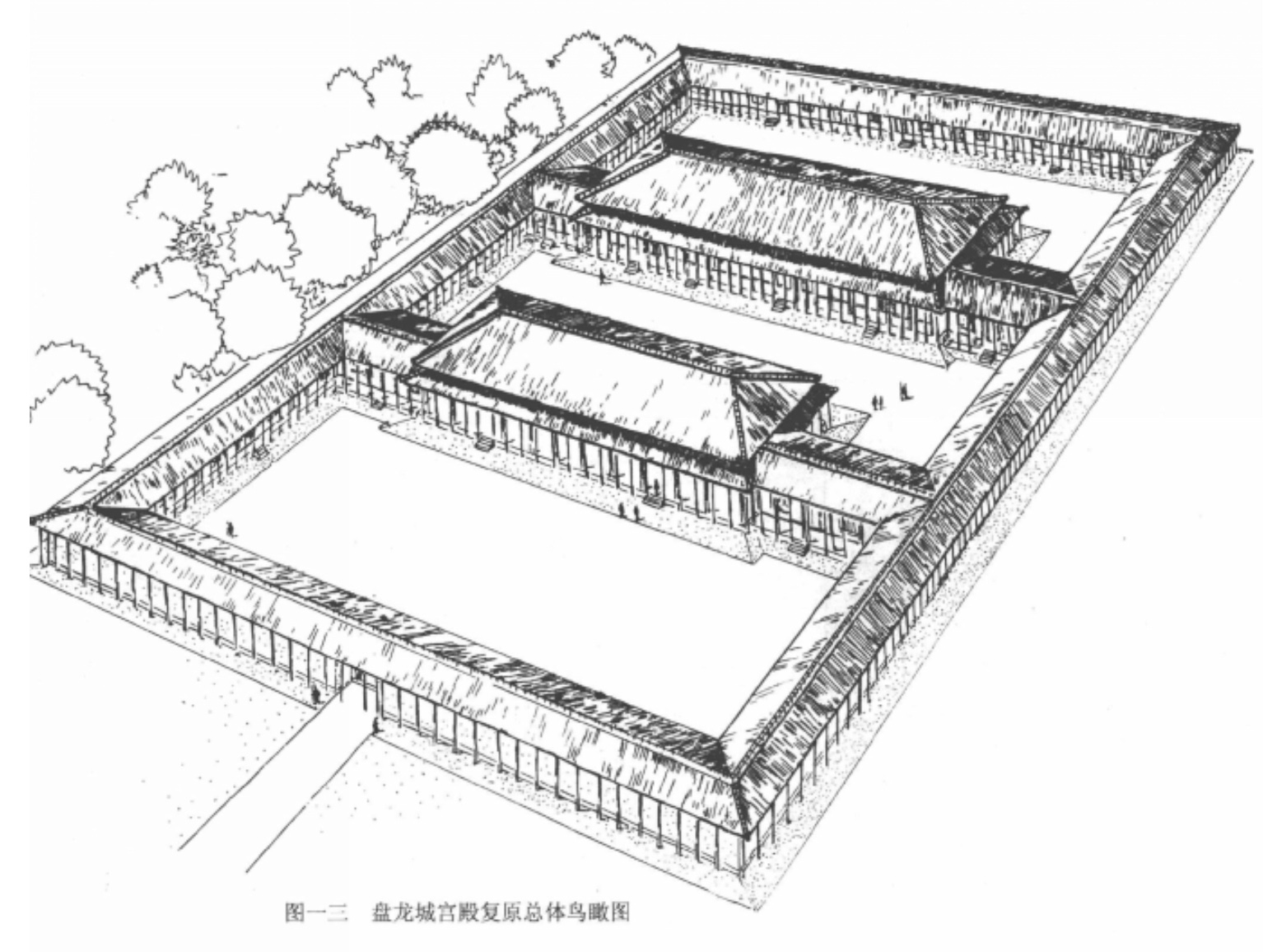

2 杨鸿勋先生复原了盘龙城一号和二号宫殿(上图以及文末附图),杜金鹏先生也提出自己的看法。外行如我不敢发表意见,下面只是说明先人建筑宫殿时使用尺长15.8 cm。从文[3,4] 截取测绘图和相关数据如下。

[2] 杨鸿勋. 从盘龙城商代宫殿遗址谈中国宫廷建筑发展的几个问题. 文物, 1976,(2):16-25

[3] 杨鸿勋. 盘龙城商方国宫殿建筑复原研究. 文集[5]之180-200 页

[4] 杜金鹏. 盘龙城商代宫殿基址讨论. 文集[5]之211-236 页

[5] 郑远华主编. 武汉之根: 盘龙城文集. 武汉出版社, 2005

2.1 先说二号宫殿。台基在原高地平整而成,长29.95、宽12.70 米,数据或许只是精确到 5 cm。以夏尺15.8 cm 计算,长190尺欠6 cm、宽80尺过6 cm,即偏差0.38 尺。倘若是随意制作,则长度整10尺而偏差0.5 尺之内的概率是1/10,两个方向都是如此则只有1/00——巧合是不容易的。判断台基长宽的设计值为190尺和80尺,而当年的建筑偏差和现代的测量误差合计为 6 cm。

柱中心相距,东西27.25、南北10.80 米,尺寸不整;不过,古人或许并不以柱中心距为控制尺寸。“从柱洞判断,柱直径约为0.40米多,但底径减小,说明柱底断面不是用锯而是用斧斤截断的”,倘若柱径45 cm 则柱内侧相距26.80和10.35 米,即170 尺欠6 cm 和65尺过8 cm。偏差是对称的,不能据此分析尺长15.8 cm 的精度——尺长变动0.5 mm,则100 尺可达5 cm。

柱间距2.25~2.85 米,14尺过3.8 cm和18尺过0.6 cm。数据精确到5 cm,如此偏差不必在意。当年和现代的测量都有偏差,但古人建设宫殿有准确的尺寸设计总是可信。

2.2 一号宫殿的揭露信息较多。以墙中线计算,四室通面阔33.30 米即210.76 尺,中间二室各阔9.41 米即59.56尺,进深6.4 米即40.51尺,都是整十尺稍有偏差。可以判断古人的设计是中间大室阔60 尺而两侧小室阔45 尺,进深40尺。

基于柱洞深度台基损失高度约0.7 米,因而现长39.80、宽12.30 米即251.90 尺和77.85 尺已不是原始尺寸。猜测台基设计值为长250尺39.50 米和宽75尺11.85米。

前后檐柱中心相距(进深)11.00米,即70尺欠6 cm;东西檐柱中心相距(面阔)38.20米即240尺过28 cm。设计思路不明,不能如二号宫殿那样以柱内侧相距取整。

柱间距都是整尺,偏差与数据精度5 cm 相当,如前檐1.60~2.40米即10尺过2 cm至15尺过3 cm,西檐2.80~2.90米即18尺(284.4 cm),最大柱间距3.50 米即22尺欠2.4 cm。立柱间距的尺寸设计或许与上部结构以及门窗有关。

3 考古应以古尺测算古物,可以理解古人的设计思路,发现制作偏差。

https://m.sciencenet.cn/blog-275648-1396716.html

上一篇:中山侯钺的尺寸设计

下一篇:尺寸不整的鄂君启节和“於于”混用的清华竹简