博文

汤加火山喷发敲响日本富士火山喷发的警钟

||

汤加火山喷发敲响日本富士火山喷发的警钟

杨学祥

汤加火山对富士山的影响是大是小?

日本富士山属于富士火山带,在近两千年一共有17次的喷发,最近一次喷发是在1707年。虽然离2022年已经315年没有发生过火山爆发,但地质学家仍然将富士山划进活火山之列。

2022年1月15日汤加火山喷发后,引发了影响所有环太平洋沿岸的地区的越洋海啸。韩媒报道称,处于环太平洋火山地震带的日本富士山喷火口的数量由44个增加到近三百个,有专家称随时都有喷发的可能。

但美国《华盛顿邮报》认为汤加火山虽然距离日本富士山较远,但两者都属于环太平洋火山地震带,环太平洋火山地震带呈现一个环状,地壳运动活跃且频繁,因此在这个“火环”上面分布了世界上四分之三的活火山,汤加火山就位于太平洋板块和印度洋板块的消亡边界,板块不断碰撞挤压,使得汤加火山一直处于活跃状态。而全球移动最快的板块之一——西南太平洋板块最高以每年24厘米的速度向汤加-克马德克岛弧移动。

位于同一火山地震带的富士山,一旦受到强烈的地壳运动,就会有很大的可能再次喷发。而上一次富士山爆发造成的后果,至今想起来都觉得后怕。

2022年1月15日汤加火山喷发出千年积累的地下热能,形成异常的大气振荡。日本的富士火山,美国的黄石公园火山,中国的长白山火山,都是全球未来极端高温的策源地。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1334114.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1294115.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1313925.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1326314.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1321997.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1353852.html

三百年前的爆发危害到底有多大?

1707年(宝永四年)10月28日,宝永东海、南海发生大地震,据考究这次地震震级在8.6-9.3级之间,是日本有地震记录以来强烈程度第二的大地震,史称宝永大地震。地壳运动活跃为接下来的火山喷发提供了充足的条件。12月3日,富士山麓发生异常震动,山体下的岩浆上升,随着而来的是小规模的地震。12月15日,富士山麓在下午开始发生明显的群发地震。随着夜晚来临,地震规模随着时间推移不断扩大,一直持续到次日凌晨。

12月16日,富士山麓在上午发生两次强震,正是第二次强震结束后,富士火山开始喷发,史称宝永大喷发。火山口喷出的烟雾受偏西风的影响开始往东扩散。此时处于下风向的富士山东麓的天空受火山喷出的烟雾影响变得灰暗无比,且因为从空中掉落的火山石引发了剧烈的火灾。火山喷发出的浓烟在午后扩散到江户上空,并降落了灰白色的火山灰。下午三点半左右,富士火山的喷发相对减弱,但在天黑后却变得激烈起来,且此时的火山灰受成分变化影响,颜色也从灰白色变成了黑色。除了火山石和火山灰之外,富士火山喷发时响起的火山雷也将关东地区的人们笼罩在了暗无天日的恐惧之中。

12月17日至12月31日,富士火山在减弱和激烈中不断切换,火山弹飞散,火山雷轰鸣,火山灰降落,火灾频发,浓烟滚滚,地震和空振也时有发生,相关的民间史料记载:万物都被火山灰殆尽,没有任何食物,没有任何希望。持续了半个月的火山喷发终于在1708年1月1日凌晨停止。

火山喷发虽然停止,但灾难仍在发生。通过史料的记载和分析可以得出,在这次喷发中,富士山喷发的不是岩浆而是8亿立方米的火山灰。火山灰覆盖了周围长达100公里的地区,大量堆积的灰烬在大雨的冲刷下导致酒匂川大口堤和岩流濑堤决堤,泥浆火山灰将下游地区淹没,农田房屋道路桥梁无一幸免,人们流离失所,民不聊生。

https://news.aigobook.com/r/0ba436bb5869547d_6.html?from=sgxxl&page=info&usid=%u5C40%u57DF%u7F51GIlA

日本富士山喷发的统计规律及今后喷发最大概率的时间

统计数据表明,日本富士火山喷发与海平面上升和下降相关,是冰期,间冰期,小冰期,适宜期交替发生的过程,是冰川地壳均衡导致的海洋地壳剧烈升降的必然结果。

海平面上升期:1万1千年前至6千年前,公元800年和864年(见图1-4),富士火山喷发期;

海平面下降期:2500-2800年前,公元1707年小冰期时期(见图1-4),富士火山喷发期;

表1 太阳活动、强潮汐、低温期和日本富士山火山的对应关系

太阳黑子延长极小期 | 时间(年) | 坏天时代 | 潮汐极大年 | 富士山火山喷发 | 全球 气温 | ||

时间规模 | 次数 | 现象 | |||||

11000-6000年前 2800-2500年前 | 大规模 中世纪 781-999 | 16 | 海面快速上升 海面下降 喷火;降灰;降砂砾; | 末次冰期后冰融期 变冷期 温暖期 | |||

欧特 | 1040-1080 | 1010-1110 | 1062 | 1017 1033 1083 1181 | 4 | 喷火 崩坏 | 冷期 |

沃尔夫 | 1280-1350 | 1165-1360 | 1264 | 1331 | 1 | 地震;崩坏 | 小冰期 |

史玻勒 | 1450-1550 | 1420-1525 | 1425 | 1511 1560 | 1 1 | 喷火 喷火 | 小冰期 |

蒙德 | 1640-1720 | 1600-1725 | 1629 | 1627 1700 1707 1708 1709 | 5 | 喷火;降灰;降砂砾;岩浆流出(1707) | 小冰期 |

小冰期 | |||||||

道尔顿 | 1790-1830 | 1790-1915 | 1770 | 1809 1825 1834 | 3 | 鸣动;崩坏; | 小冰期 |

21世纪 | 2007-?? | 1997-?? | 1974 | 1939 | 1 | 地震群发 | 次小冰期 |

注:本文刊登在《2019天灾预测总结研讨学术会议文集》127-132页,天灾预测专业委员会、翁文波基金、北京工业大学地震研究所,2019年11月,北京。

去掉冷暖有争议的1000-1100年,中世纪781-999年的218年中,富士山喷发16次,平均每年0.073次,约14年喷发一次。小冰期1331-1834年的503年中,富士山喷发11次,平均每年0.022次,约46年喷发一次。变暖和变冷高峰时期是富士山火山活动活跃期,变暖时期比变冷时期的年平均次数增加2倍多。

潮汐调温效应使地球的温暖期从小冰期末期一直持续到二十四世纪,而后随着潮汐的增强,地球的气候将逐渐变冷。变冷高峰在3107-3452年。所以, 2020-2300年全球变暖高峰和3107-3452年小冰期高峰是日本富士山火山频发的危险期。

数据统计表明,在公元903-1983年,日本火山频繁发生,总数为1064次,平均每年发生0.98次。发生在小冰期数:346,发生在小气候适宜期数:718,后者是前者的2倍多。由此可见,日本火山在气候变暖时期比在变冷时期更活跃,是海平面快速上升时期。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1049292.html

全球变暖导致日本富士火山频发,末次冰期之后的间冰期和中世纪暖期的历史教训不能忘记!

气候变冷的冰河期也导致日本富士火山爆发,海平面升降导致的冰川地壳均衡是动力。

海平面升降引发地震火山爆发的球面模型

历史记录表明,全球变暖——冰盖融化——海平面上升——海洋地壳均衡下沉——环太平洋地震火山带剧烈活动,构成全球变化的全过程。全球变暖最终导致的超级火山喷发,使全球面临类似恐龙灭绝的巨大灾难之中。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1025573.html

据网上资料,地壳均衡(isostasy)地质学基本理论,是描述地壳状态和运动的一种理论。它阐明地壳的各个地块趋向于静力平衡的原理,即在大地水准面以下某一深度处常有相等的压力,大地水准面之上山脉(或海洋)的质量过剩(或不足)由大地水准面之下的质量不足(或过剩)来补偿。运用地壳均衡学说可以研究地球内部构造,如上地幔的起伏;还可用于大地测量学中研究大地水准面形状,推估重力异常和计算垂线偏差等。

1749年,法国大地测量学家布格 (P.Bouguer)在南美的秘鲁测量子午线弧长时,发现安第斯山脉的巨大质量产生的引力似乎特别小。随着测量精度的提高,1854年英国大地测量学家普拉特(J.H.Pratt)分析喜马拉雅山南麓印度大地测量结果,发现实测的垂线偏差值比由可见地形质量算得的数值要小得多。为了解释这种现象,他假设地壳的密度随地形高度的增加而减少,并认为山脉象发酵的面包一样,是由地下物质从某一深度向上膨胀形成的。1855年英国天文学家艾里(G.B.Airy)推论,象喜马拉雅山这样大的山脉,物质的重量是不能由地壳来支持的,必定从地壳以下的某一深处就开始得到支撑,因此他认为地壳物质就象浮在水中的木块。木块高出水面越多,相应地陷入水中越深。1889 年,美国地质学家C.E.达顿第一次提出地壳均衡这个词,并作了详细的讨论。20世纪初,J.F.海福德、海伊斯卡宁(W.A.Heiskanen)和韦宁·迈内兹(F.A.Vening Meinesz)等人进一步完善了普拉特和艾里的假想,形成3种地壳均衡学说。

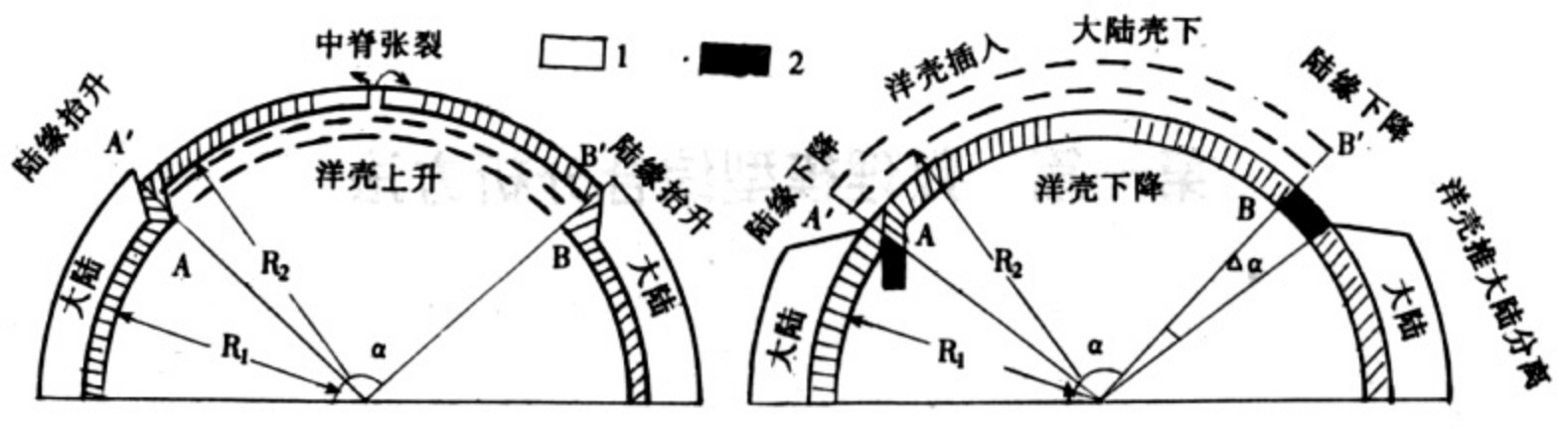

按照冰川地壳均衡原理,在大冰期,100-200米厚度的海水层变为两极冰盖和大陆山地冰川,加载使大陆地壳下沉,卸载使海洋地壳上升;在温暖期,情况正好相反。陆海地壳的反向运动导致强烈的地震火山活动(见图1)。

由图1中可以看到,两极生成的巨厚冰盖可以压裂地壳,形成两极地壳下沉和赤道地区的最大张裂;冰盖消失后,形成两极地壳的上升和赤道地区的挤压。

强震与全球气候变化关系的地球物理解释是:全球变暖导致的海平面上升,破坏了地壳的重力均衡,引起加载的海洋地壳均衡下沉,由此而引发的深海强震和海啸又将迫使深海冷水上翻到海洋表面,从而将会引发全球变冷。这就是大自然的自调节作用[13,28-29]。

a 大洋海水减少 b 大洋海水增加

1-新洋壳,计算时因忽略了与陆壳连接部分,因而计算值比实际值小;

2-旧洋壳,插入大陆壳下或推动大陆分离部分。

图 1 海平面变化造成的垂直运动和水平运动[13]

Fig. 1 vertical and horizontal movement by the changes of sea level [13]

由图1中可以看到,相同的圆心角在不同半径的球面所对应的弧长是不同的,由于海水增加,海洋地壳A’B’弧下降到AB弧时,圆心角变大,只能发生两种结果(见图1b)[13]:

其一、大洋地壳AB弧的多余部分插入大陆地壳之下,形成俯冲消减带,是地震频发的地区,其类型为环太平洋俯冲消减带和地震火山带。

其二、大洋地壳AB弧的多余部分象楔子一样劈开大陆,推动大陆向两边分离,对应的圆心角增大,其类型为大西洋两岸的快速扩张。

其三、反之,当海洋地壳AB弧上升到A’B’弧时(见图1a),由于弧长增大,其增大部分就是海底扩张产生的新洋壳。

当全球变暖使海平面上升积累到一定高度时,地壳均衡使洋壳下降收缩,强烈的挤压导致环太平洋地震带Ms 8.5级以上强震频发,形成拉马德雷冷位相;当全球变冷两极冰盖增大使海平面下降到一定高度时,地壳均衡使洋壳上升在大洋中脊处扩张,这是强震在PDO暖位相较少,甚至不发生的原因。圆心角越大,新洋壳就越大,这是地震带集中在环太平洋沿海地区的原因。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-894292.html

美国学者的困惑和中国学者的探索

美国国家航空航天局戈达德空间研究所所长Schmidt G先生最近撰文指出,自2016年以来,我每年年初都会进行气候预测。承认没有一年比2023年更让气候科学家的预测能力感到困惑,这让人感到羞愧,也有点担心。

在过去的九个月里,陆地和海面的平均温度每月都比以前的记录高出0.2°C,这在全球尺度上是一个巨大的增幅。由于温室气体排放量的增加,预计会出现普遍的变暖趋势,但这一突然的高温峰值大大超过了基于过去观测的统计气候模型的预测。造成这种差异的许多原因已经被提出,但到目前为止,还没有将它们结合起来,使我们的理论与所发生的情况相一致。

周少祥教授认为,现有的气候模型不能解释全球变暖夜间增温幅度更大的历史数据,Schmidt的文章说明,它也不能对未来的气候变暖做出准确的预测,说明全球气候变暖并非人为二氧化碳排放所致。问题的关键在于,水蒸汽凝结是通过辐射释放潜热的,是大气核心温室效应,二氧化碳的温室效应完全不能比拟。但是,这一物理机制不被认识和接受,我的文章清晰地回答了这一问题,却发表不了。

太阳黑子高值参与了全球变暖

我们多年潮汐组合预报实践表明,潮汐组合类型转换具有13.6天周期,即双周循环,预报图中都有明显的表现。除此之外,两周之内厄尔尼诺指数往往出现两个峰值和两个谷值,即次一级的7天周期。这一 周期在气温变化中也有明显的表现。

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1388780

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1428925.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1429224.html

富士火山喷发高峰与全球最暖期和小冰期的对应关系,表明太阳活动是全球气候变化的决定因素,2023年最热年的困惑验证了当前全球最大风险是全球变暖导致的冰川融化和海平面上升,以及由此导出的超级火山喷发。

汤加火山喷发敲响日本富士火山喷发的警钟!

参考文献

1. 杨冬红,杨学祥。全球变暖减速与郭增建的“海震调温假说”。地球物理学进展。2008,23 (6): 1813~1818。YANG Dong-hong, YANGXue-xiang. The hypothesis of the ocesnic earthquakes adjusting climate slowdownof global warming. Progress in Geophysics. 2008, 23 (6): 1813~1818.

2. 杨冬红, 杨学祥. 北半球冰盖融化与北半球低温暴雪的相关性[J]. 地球物理学进展, 2014, 29(2):610-615. YANG Dong-hong, YANG Xue-xiang. Studyon the relation between ice sheets melting and low temperature in NorthernHemisphere. Progress in Geophysics. 2014, 29 (1): 610~615.

3. 杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011,54(4):926-934. Yang D H,Yang D B, Yang X X, The influence of tides and earthquakes in global climatechanges. Chinese Journal of geophysics(in Chinese), 2011, 54(4): 926-934

4. 杨冬红,杨学祥. 全球气候变化的成因初探. 地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677. Yang X X, Chen D Y. Study oncause of formation in Earth’s climatic changes. Progress in Geophysics (inChinese), 2013, 28(4): 1666-1677.

5. 杨冬红, 杨学祥, 刘 财. 2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温. 地球物理学进展, 2006, 21(3): 1023~1027。Yang D H, Yang X X, Liu C. Global low temperature, earthquake and tsunami (Dec. 26, 2004) in Indonesia. Progress in Geophysics (in Chinese), 2006, 21(3): 1023~1027。

6. 杨学祥, 陈殿友. 地球差异旋转动力学. 长春: 吉林大学出版社, 1998, 2, 99~104, 196~198

Yang X X, Chen D Y. Geodynamics of the Earth’s differential rotation and revolution (in Chinese). Changchun: Jilin University Press, 1998, 2, 99~104, 196~198

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1168212.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1025611.html

7. 日本气象厅。日本活火山总览。东京:タカオカ印刷株式会社,1984.

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1049698.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1249592.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1322727.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1322727.html

https://m.sciencenet.cn/blog-2277-1431123.html

上一篇:[转载]罕见地磁暴正靠近地球,为何日本却瑟瑟发抖?

下一篇:2024年4月24日午报:强潮汐组合使厄尔尼诺指数进入快速下降区间