博文

路边的珍稀濒危植物-大果枣

||

5月22日中午,我们一行5人乘车到徐霞客中心学校时,刚好是下午1点多,学生们还没上课,老师们也在办公室午休。在校门口等着负责科普活动的老师前来开门的时间里,我的老师指着校门口斜坡处的一棵大树说,我今天和你们搭顺风车过来,就是为了一探究竟,这棵长在路边的大果枣是否别来无恙?

仔细一看,原来我们所在的中心学校旁边紧挨着的“一门两贤”的徐霞客纪念馆和升庵祠(杨升庵),都属于滇池国家级风景区西山景区的范畴。这棵树就在纪念馆侧门边上,与学校仅有一墙之隔,难怪这所小学叫做昆明市西山区徐霞客中心学校。

大果枣 Ziziphus mairei

眼前的大果枣是一棵高大的乔木,黝黑的树干,分叉繁多,枝繁叶茂,半棵树都斜倚出围墙,成为了一棵行道树,一棵长在西山脚下的百年古树。那或浓或稀的树枝,把灰色的天空涂抹成一幅画,一幅我喜欢的淡浓相宜的树木图。

老师说,虽名为大果枣(Ziziphus mairei),也属于枣属(鼠李科),但不要和新疆的食用大枣混为一谈,这不是一棵普普通通的枣树。瞧,那空白处的树干上还挂着两颗去年的果实。讲到这里,有老师出来开门接我们到教室去给孩子们做科普报告《为什么要保护生物多样性—从大彗星兰说起》。

小小的校园,因紧挨徐霞客纪念馆而得名;小小的教室,因有一群求知欲的孩子们而显得生机勃勃;小小的我,因接了老师的衣钵和云南省科普协会的邀请而获得这样一个传道受业解惑的机会。孩子们的眼睛是清澈的,反映出孩子们的心灵是纯净的。孩子们对自然现象的好奇是与生俱来的。在给孩子们讲述彗星兰的花距,拖鞋兰的唇瓣,猴面小龙兰的诡异,缘毛鸟足兰的无偿奉献时,他们都睁大眼睛,不时发出一阵阵惊叹,掩饰不住人类强烈的求知欲和好奇心。同行的研究生说,小孩子们听得很认真,表情很专注,常常惊叹不已,小小的教室里,真是“听取蛙声一片”啊!

报告结束了,感兴趣的孩子们围住我,问我的科普书《植物新语-彩云之南》可以在哪里买得到?出了教学楼,发现地上湿漉漉的,原来刚下了一场暴雨。校门口的紫藤花架上的叶片更翠绿了,路边的大果枣肯定也特别绿。灰白色的天空还飘落着小雨,来不及重访隔壁的纪念馆,我们就踏上了返程。当路过雨后的大果枣时,我想如果科普课堂开设在这棵树下,给孩子们讲一讲《为何要保护生物多样性—从校门口的大果枣说起》,介绍一下这棵每天上学放学时,孩子们都会路过的珍稀濒危植物,又该是一堂多么精彩的科普课啊!可是,这背着书包进出校园的小学生,那行色匆匆的老师家长,他们的眼前只有试卷与考试。哪怕是远道而来的四方游客,虽心有梦想和远方,但多数只为打卡与美食,步履匆匆,难得有仰望大树的想法。因此,世间又有几人知道这些长在路边行道树的价值呢?

大果枣,乔木,高15米,小枝具刺;叶片薄纸质,花两性,浅黄色,花盘明显;核果径约3~5厘米,黄色,干后会起皱。大果枣为中国特有种,仅分布于云南中部至西北部(昆明、德钦、开远),生于河边灌丛或林缘,海拔1900-2000米。模式标本采自云南昆明。因分布地狭窄,自然繁殖不易,故野生资源稀少,特产于云南的大果枣被世界自然保护联盟(IUCN)列入红色名录,保护等级为濒危(EN)。

后记

活到老学到老,是弥补才疏学浅的主要方法,毕竟“亡羊补牢,为时未晚”。光阴易逝,岁月如梭,对于从事植物分类学的人来说,每天不认识或复习一两种植物,似乎难以平衡多年来形成的职业习惯。故记录之,以自勉。

通过这次科普的活动,认识了一棵树,一棵大果枣,还重新翻阅了《徐霞客游记》,看到了占据该书篇幅内容最多的《游滇日记》,全书10卷,从第5~10卷均记录了云南的自然地理地貌和人文景观、风俗物产,共有13篇之多。由此可见,徐霞客对云南这片土地的热爱与丈量,是值得后人尤其是当地人学习的,认真重视这片脚底下的红土地。

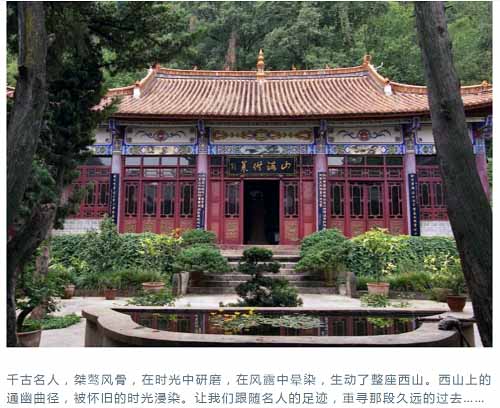

徐霞客中心学校紧挨着徐霞客纪念馆,还有升庵祠,对于当地的教育文化事业来说,真是一件幸事。孩子们从小就接触到徐霞客笔下记载的西山滇池的自然地貌和物产资源,对于自然教育启蒙起到了潜移默化的作用。祠内古树众多,院落分三院三殿,古朴幽静,主体建筑由两个坐西向东的四合院并联组成,南面是升庵祠,北面是现作为徐霞客纪念馆的普贤寺旧址。明代的两位文化名人在此穿越时空般与前来拜访的现代人在小小的时空里相聚,通过以文会友,以文载道传道,也不失为一种人类文明传播的形式和载体。两位名人同聚一院,可谓“一门两贤”,门楼两侧的对联:“议大礼,面折廷争情系滇云名士名作千秋在 ;计遐征,山迥路转涉足苍洱奇人奇书万里行”。这说的就是两位明代贤人的传奇经历以及对后世产生的深刻影响。

关于徐霞客纪念馆和杨升庵祠的图片来自网络。

https://m.sciencenet.cn/blog-434526-1435666.html

上一篇:紫竹林下兰花开-云南叉柱兰