博文

令我终身难忘的美图

||||

我个人关于氢原子结构和光谱的完整图像,经历了三个阶段才基本完善。2006年完成第一稿时,我的论文只是对氢原子轨道共振可以解释原子光谱,推导薛定谔方程进行了相关阐述。当我完成由氢原子基态圆形轨道,在外场作用下沿轨道面法向共振,解释其线性光谱,并推导出薛定谔方程和普朗克量子的数学表达式时,我感到科学真理就在我的前方,并且闻到了它的味道。

我满怀喜悦地将相关研究整理成论文,取名“Vibration of the orbit of hydrogen atom”,投向相关物理学术期刊,以为这一重大发现会很快得到编辑和相关审稿人的认可,会即时的发表。大约两周后,德国《物理年鉴》的主编给我回了一封退稿信。内容大概是经典物理理论,由于电磁辐射不能解释氢原子稳定性,因此我的研究没有基础和意义。

说实话,当我看完这封信,我的心情可以说是从天堂一下坠入地狱般逼倔,激情从沸点降至冰点。郁焖了一段时间,冷静下来想想主编的话和退稿的理由是天经地义的。即使如此,为什么由轨道共振能推导出薛定谔方程?这样的问题一直在我的脑海中出现,如同幽灵挥之不去。要证明我的想法是正确性的,首要工作是要证明氢原子要有稳定的电磁学结构,也就是要求我突破“经典物理理论的困难”,颠覆“原子湮灭”的论断。

一年多时间已经过去,虽然我重温了电动力学中的相关内容,同时也学习研究了一些关于运动电荷电磁辐射的书籍和文献,但没有太大的进展。按照目前电磁辐射的理论,原子是根本没有稳定轨道的,我们只能考虑辐射理论本身就存在问题。根据这样的思路,重新思考了关于运动电荷电磁辐射的拉莫尔-亚伯拉罕公式,特别是通过些公式推导辐射反作用力(Radiation reaction),出现奔离解的情况,以及因果倒置现象的发生,我意识并坚信目前的电磁辐射理论存在严重问题,得到的相关结果不可靠的结论。

此时我的研究工作的重心,转移到建立质子和电子绕其质心作圆周运动的电磁辐射模型。相关的可用的理论实在是太少,从麦克斯韦方程组出发,数学上是不能直接求解运动电荷电磁辐射问题的,这在有关教科书中早有定论。因此,我只能从库仑定律、安培定律、电磁感应定律,以及空间位移电流的概念等实验验证了的规律出发,建立理论模型。抛弃了对运动电荷的辐射孤立处理的做法,采用电荷相互作用辐射模型,因为没有孤立加速电荷,相互作用才能导致电荷的运动的变化,另外研究的重点集中到了电荷所受的包括辐射阻尼力的电磁场力及其变化,因为电荷所处位置的电磁力与该处的电磁场和辐射场强度直接相关,电荷受到的电磁力得到求解,该点的电磁场也就求解了。

研究工作进展到这步,可以得出电子和质子受到的辐射阻尼力相同,由于运动的速度不同辐射功率不同,与莫尔公式完全不同的全新结论,但要证明氢有稳定的基态还远远不够。因为即使如此,体系中电子和质子是两个电磁辐射源,会不断消耗体系的能量,因此难以稳定。至此研究工作处于一种停顿状态,难以取得突破,对此我一愁莫展。

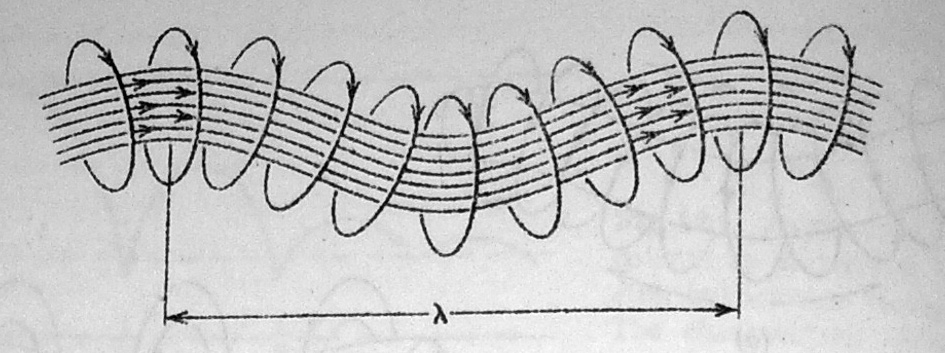

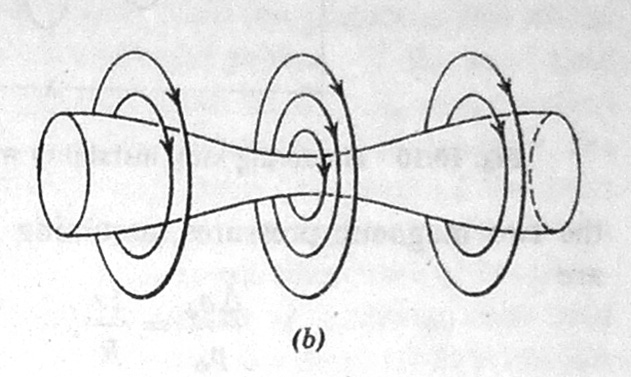

天无绝人之路,就在我几乎绝望的时候,想在书中找到答案的欲望和潜意识的指引下,无意间的翻阅,正好打开了J. Jackson, Classical Electrodynamics,(2nd edition, 1962)第327页,出现了等离子体自箍现象示意图:

以上是其中的两幅,正是这些示意图启发了我,由于自感磁场对运动电荷运动和分布的影响,因此,感应电场产生的感应磁场也应该对其分布和传播也要产生影响,因为感应电场可以视为空间位移电流。

基于这样的思考,光子的纯电磁波解释和氢原子稳定基态证明就顺利完成了。

我写这篇博客主要目的是告诉大家:

只要您坚持不懈,老天不会辜负有心人;

困难是暂时的,你的意志力是可以克服一切困难,只要方向正确。

https://m.sciencenet.cn/blog-378615-678208.html

上一篇:科研笔记(7)运动带电粒子电磁辐射的补充资料

下一篇:人生三大愿望