博文

方药用量流域的变化

||||

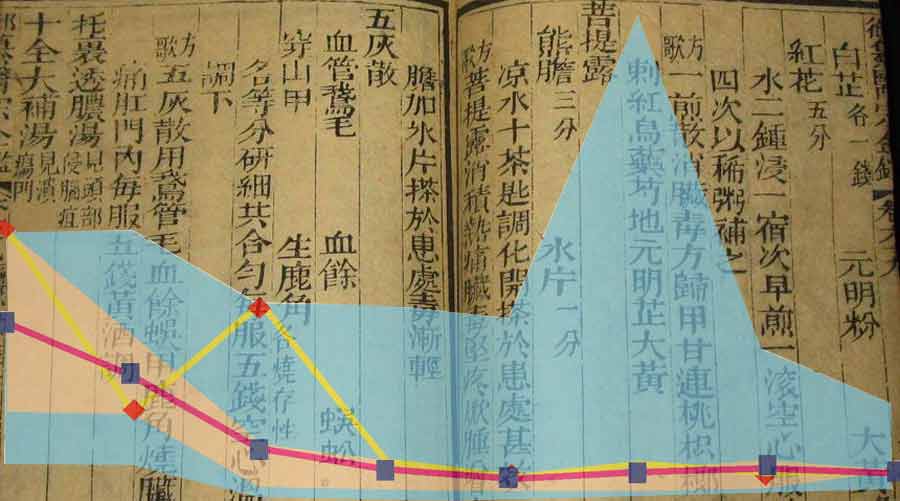

纵观两千年历史,中药临床流域时而宽泛,时而狭窄,它们的变化也与相应时期的气候、地理等自然条件,以及社会、经济、人文等方面的情况密切相关。比如五加科植物的人参,在汉唐时期,其常用剂量范围很大,后来渐渐地变得很小。有资料显示,在汉唐时期,五加科植物人参在山西上党(今山西长治)一带亦有生长,资源丰富,所以当时临床应用甚为普遍,常用剂量范围亦广。后来由于大量采挖,加之气候变化等综合因素的影响,人参植物资源锐减,导致价格上涨,贫者多难承受,其应用随之减少。魏晋朝野盛行服食,这种人文现象也影响到中药用量,常用中药用量流域图上亦有所反映,表现为紫石英、钟乳石等药物最常用剂量改变及其最常用剂量范围缩窄。再如唐末出现“安史之乱”,交通不便,商贸受阻,药材短缺,人们被迫节省药材,古已有之的煮散剂得到重用,这直接导致了宋代由政府推广煮散剂,煮散剂大行其道,临床中药用量普遍下降。这一主要由社会原因导致的中药用量下降,在流域上也反映出来。

有方剂就有方药的用量。在张仲景之前,记载方药用量的文献不多。所以在方药用量流域的问题上,人们多以张仲景药物用量为源头。在我国历史上,国家度量衡标准曾出现过许多次较大的变化,而国家度量衡标准的变化对方药临床用量流域也产生了直接的影响。

对经方药物用量经验传承的文献进行研究,最好要以医案为依据。因为医案能够如实记载临床方药用量。然而遗憾的是,在现存医药文献中,属于秦汉时期的文献并不多。而且,直到宋、明,属于医案记载的文献也很少。《史记》虽然也记载有西汉名医仓公淳于意的“诊籍”,也就是后来所说的医案,一共有25条,但这些医案都没有记载药物的用量。从三国到晋、唐,时间又过了七、八百年,医药文献里还是缺少医案方面的内容。

当然,我们现今仍然保存有从三国到晋、唐时期的不少医药文献,其中晋·王叔和的《脉经》、晋·葛洪的《肘后备急方》、梁·陶弘景的《本草经集注》、唐·孙思邈的《千金方》,以及唐·王焘的《外台秘要》保存最为完整。由于没有医案记载,而且大部分方剂都是对其前人著作中所载方剂的转录,比如《千金方》收录了很多张仲景方剂,但这并不能如实反映孙思邈本人临床方药用量的大小。这样的状况影响我们准确了解那一时期的医家在临床上的方药实际用量水平。不过经过研究,我们认为三国、晋、唐时期医家的临床方药用量与张仲景保持着大致相同的水平。

唐末五代时期,由于战乱,以及由此导致的交通不便和生产受阻,引起了严重的药材短缺,进而引起临床药物用量的显著下降。一般人所认为的发生在宋代的方药用量下降,其实早在唐末就开始了。按照北宋医家庞安时的说法,唐代的医家已经开始对临床药物用量进行“裁减”,而且,他们还在自己的著述中详细介绍了裁减药物用量的具体方法。

宋代医家在临床上主要采用煮散剂,其方药用量进一步缩小;与汉唐医家相比,其用量一般只及其1/3~1/9;在少数情况下,宋代医家的方药用量甚至不及汉唐医家的1/10。不过,在需要用较大剂量的时候,宋代医家也会通过增加煮散剂服药次数,或者改用汉唐大汤剂的方法,增大药物用量,其用量也接近或达到汉唐水平。

金元医家的临床方药用量,一般而论,继续着宋代医家“小剂量、窄范围”的特点。

到了明代,在经过宋金元约四百年的普遍应用煮散剂之后,人们“久用煮散,遂忘汤法”,似乎忘记了前人的汤液疗法,所以明代医家对汉唐时期的大剂量业已陌生。明代医药学家李时珍提出“古方一两,今用一钱可矣”,这个说法似乎成为继李时珍以后,多数医家在应用古方时确定处方剂量的一个尺度。我们知道,汉唐时期方药计量单位1两的量值合今约13.8g,而明代的1钱合今约3.75g。所以,从这个意义上讲,明代医家方药用量下降到汉唐时期平均水平的约27%。

民国时期,医家的方药用量延续着明清医家的特点。不过,需要指出的是,1928年中华民国国民政府拟定《中华民国权度标准方案》,于1928年7月8日公布实行。当时的政府确定采用万国公制,1标准制斤为1000g,1市用制为1/2标准制斤,即500g。这样,过去沿用了千年的以约600g为1斤的制度,改为以500g为1斤。然而,当时并没有彻底改为十进制,依然采用16两制,1两之重由过去的37.5g变为约31g,1钱之重由过去的3.75g变为3.1g。这种改变对于中医临床处方来讲,似乎是一个静悄悄的改变。医家仍然像明清医家那样开方,常用处方药物剂量仍然是2钱、3钱、4钱、1两,等等。不过,这时的2钱、3钱、4钱、1两,其量值分别下降了0.8g、1.95g、2.6g和7.4g。

当代中医师在临床上的药物用量有逐渐增大的趋势。究其原因,似乎主要与当代使用的药材质量下降有关。近数十年来,野生药材资源越来越少,医生们在临床上使用的大多为种植药材。药农为了提高产量,通常会使用肥料催长,由此生产的药材往往肥壮而力弱。不少人指出,当代中药用量变大与医药界的一些人唯利是图有关。另外还有重要的一点,笔者认为当代药物用量增大也与现代中药药理学、毒理学研究进步有关。人们对中药的药理、毒理认识比以往更加清楚,现代研究结果告诉医生更宽的安全用量范围。不过,虽然当代医家在应用经方和经方所用的药物时,用量有增大的趋势,但由于受到《药典》的限制,所以临床药物用量并没有特别增大。

二、中药临床用量流域的影响因素

自然河流可以分为河床、河滩,河流两岸之间过水的部分为河床,也叫河槽或河身。河滩为河边水深时淹没、水浅时露出的地方。常用中药用量流域也有类似于河床、河滩的部分。在笔者测绘的中药用量流域图中,最常用剂量范围(D25%~D75%)类似于河床,该范围以外的部分类似于河滩。影响中药用量流域的因素有很多。

1、医家个人知识与经验纵观历史,有一些医家对于某些药物药量的应用具有突出的特点,比如明代张景岳对熟地的用量特别大。近代名医陆仲安在临床上惯于大量使用黄芪,有“陆大黄芪”的美誉;余无言先生在临床上对生石膏、大黄的用量特别大;当代北京许公岩先生善于大剂量用干姜、甘草;江苏朱良春先生善于大剂量用虫药;广东邓铁涛先生也善于重用黄芪;已故河北医家李可先生善于大剂量用附子。这些具有明显个人特点的用量经验对于相应中药的用量流域都有影响。此外,明清以来个别医家提出的“柴胡劫肝阴、葛根劫胃汁”的观点,也在某种程度上导致柴胡、葛根用量流域缩窄。

2、年月气候与疾病特点不同年份的气候、六气盛衰,其特点是不一样的。张仲景方剂主要来源于殷·伊尹《汤液经》。殷末周初是历史上的寒冷期,大概由寒邪导致的疾病和寒证多发,相应的是麻黄、桂枝、附子、干姜应用较多,用量也大。宋金元以来,温病学说发展较多,这是否与一个时间段的气温升高有关?气温高,医家对于温热邪气就会给予特别多的重视,相应的是黄芩、石膏、知母、地黄用量较大。自公元前4000年以来,世界范围的气候经历了多次冷暖干湿变化。气候的变化一定会影响到临床医家的药物用量。不过需要注意的是,等到医家经过临床实践,总结经验,创制方剂,形成理论,著书立说,公诸于世,还要经过一段时间。笔者没有研究一年春夏秋冬不同季节里的药物用量,不过相信药物用量应该存在差别。那些通晓五运六气学说的医家,他们在临床上对药物用药的把握,应该参考着当年的运气特点。

3、不同学术流派因素中医学术存在鲜明的百花齐放、百家争鸣现象。张仲景学术、金元四大家学术、温病四大家学术,以及唐容川血证论、当代的火神派学术,这些学术都有大量的传承人,它们对临床医家的处方药量都会产生影响。经方学派每用麻、桂,东垣学派动辄参、芪,明清温病学派畏麻、桂若蛇蝎,火神派用桂、附如谷黍,学术观点影响临床医生的用药,包括药物的用量。

4、经济、政治、地域、商业、交通因素此一方面的因素,本文在前面已有提及。庞安时说:“近世常行煮散,古方汤液存而不用……唐自安史之乱,藩镇跋扈,至于五代,天下兵戈,道路艰难,四方草石,鲜有交通,故医家省约,以汤为煮散。”这段话全面地道出了经济、政治、地域、商业、交通是影响药物用量流域的因素。古代人参的最常用剂量范围的缩窄也与地域、商业等因素有关。如今随着人参种植业的发展,价格下降,人参用量已经显著增大。

5、现代科学因素的影响现代药效学、毒理学研究对中药用量流域的影响是巨大的。朱砂、细辛等药物的用量渐趋于小,马兜铃、关木通的用量几归于零,葛根、丹参的用量渐趋于大,凡此种种,都是由现代药理学和毒理学研究影响中药临床用量的结果。细辛用量下降受传统科学认识的影响,大多数人都按照“细辛不过钱”用药;朱砂应用减少,包括其用量下降,与人们认识到其中含有重金属有关;马兜铃、关木通的应用趋停,是因为人们认识到其中含有马兜铃酸,以及马兜铃酸损害肾脏;葛根、丹参用量趋大,是因为现代研究证实,它们有很好的心脑血管作用。这些都是对传统认识和应用的突破和发展进步。

6、政府管理规定的影响因素以前,历代政府对于医生的临床药物用量是不加管理的。药量大小是医生自己的事。《新修本草》被认为是我国历史上第一部国家药典,但它并没有药量方面的规定。1953年,我国发行第一部《中华人民共和国药典》(简称《药典》)。1958年,国家药典委员会增聘中医药专家,组成中医药专门委员会,根据传统中医药理论和经验,起草中药材和中成药标准。由此开启了政府管理医生临床处方中药用量的历史。药典是保证用药有效性和安全性的指导性法规,然而各版《药典》似乎对中药安全性的关注远远超越了对中药有效性的重视。在对待中药用量的问题上,人们似乎把用药安全放在首要位置,而把中药的有效性放在次要位置。这极有可能让人感觉到在中药用量的问题上,首先要保证的是安全。而为了保证用药安全,他们采取了一个最为简单但并不合适的做法:一刀切地严格甚至极度控制用量。现在中医临床药物用量流域缩窄与《药典》规定有很大关系。

![]()

本文由刘四旦摘编自傅延龄、张林、宋佳主编《中药临床用量流域研究》一书。《中药临床用量流域研究》是《中药临床用量研究丛书》分册之一,系国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“以量-效关系为主的经典名方相关基础研究”之“基于文献及临床经验分析的中医方药剂量理论研究”课题成果。

《中药临床用量流域研究》以历代重要医家的大量文献资料为依据,用“方药用量流”和“方药用量流域”的观点和方法,全面研究两千多年时间里的临床方药用量情况,还原不同年代方药用量传承与变化的历史,并深刻分析其原因;通过对临床常用50种中药在两千多年时间里的最大用量、最小用量、平均用量、最常用量和最常用量范围的统计,绘制每一味药物的“用量流域图”,直观、清晰地展示各药在不同历史时期的用量特点;选择古今部分重要医家,分析揭示其临床方药用量规律。

非经授权,请勿转载

转载请留言或联系:(010)64000159

![]()

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值 原创好读 科学品味

https://m.sciencenet.cn/blog-528739-901599.html

上一篇:2014年Crafoord奖获得者Peter Molnar成就解读

下一篇:科学出版社6月新书快递(四)