博文

“火星科学实验室”和“火星探测漫游者”之比较

精选

精选

||||

作者:蒋迅

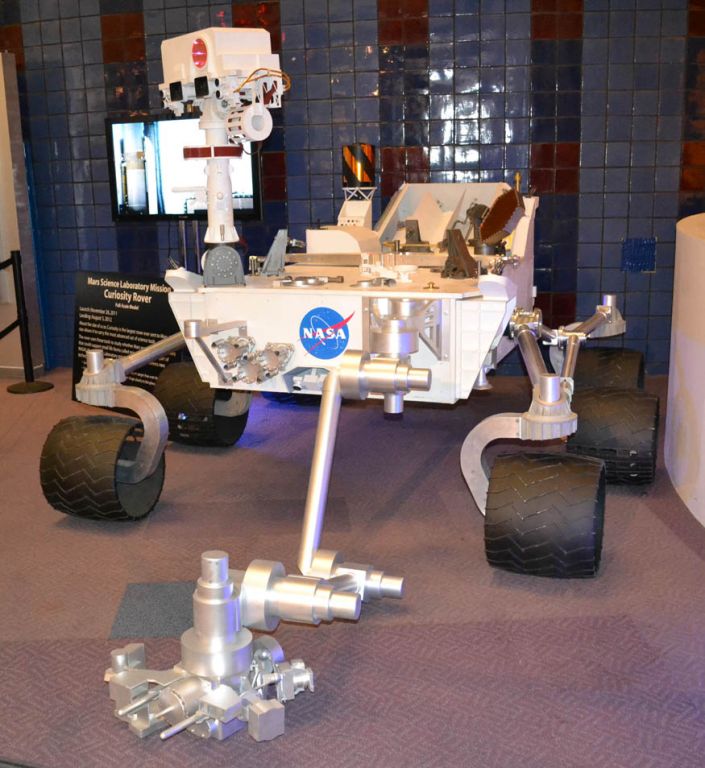

圣荷西技术革新博物馆里的全尺寸“好奇号”模型

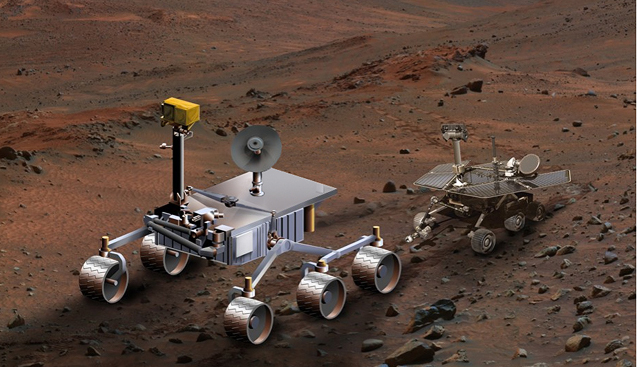

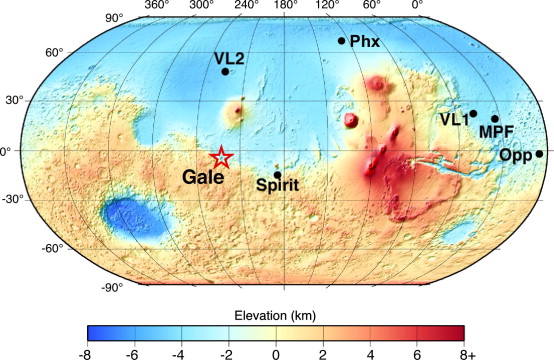

如果不出意外的话,“火星科学实验室” (“好奇号”) 预计在今年8月5日登陆火星的盖尔撞击坑,然后开展两年的科学研究。相比过去的火星探测漫游者“勇气号”(Spirit, MER-A)和“机遇号”(Opportunity, MER-B)两辆火星车,“好奇号”有什么进步?我们来看一看下面的对照表:

| compare | 火星探测漫游者 (MER) | 火星科学实验室 (MSL) |

|

|

|

| 运载火箭 | 德尔塔Ⅱ运载火箭 | 宇宙神5型运载火箭 541 |

|

|

|

| 起飞质量 | 1,050公斤 | 3,600公斤 |

| 主要任物 | 7月飞行/3月地面 | 8月飞行/2年地面 |

| 搭载 | 5个仪器 (约9公斤) | 10个仪器 (75公斤) |

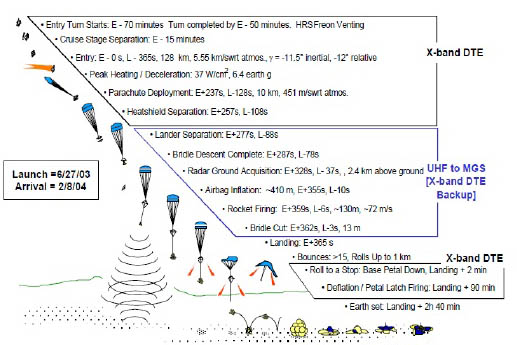

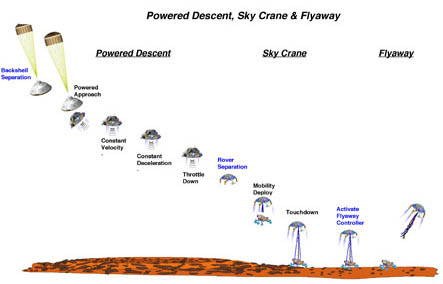

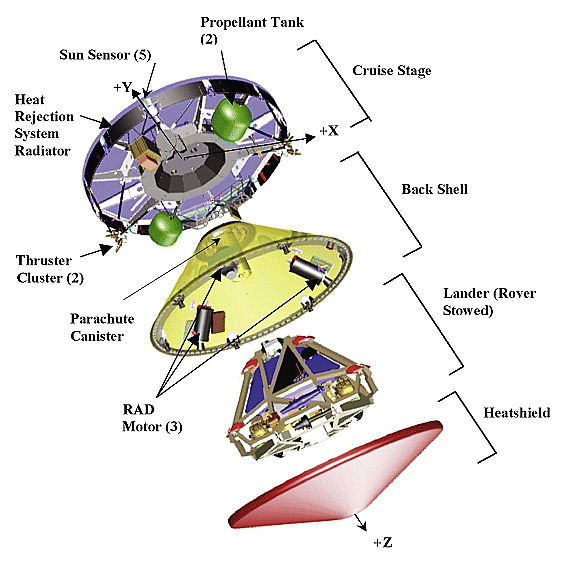

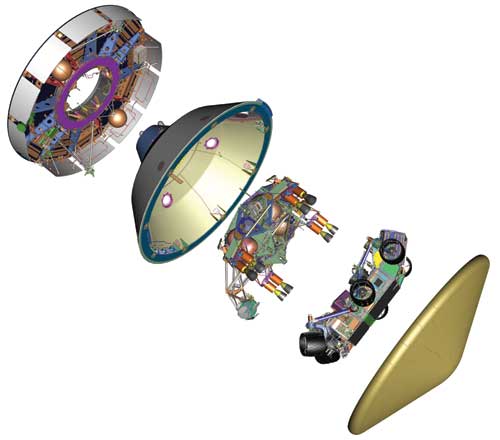

| 落地系统 | 原火星拓荒者技术/气球 | 引导进入/天空起重机 |

|

|

|

| 落地分解图 |  |

|

| 防热板直径 | 2.65 米 (8.5英尺) | 4.5 米 (15英尺) |

|

||

|

|

|

| 降落伞直径 | 8.5 米 (28英尺) | 15.5 米 (51英尺) |

| 落地通讯 | 火地直接通讯 + 超高频 | 火地直接通讯 + 超高频 |

| 地面通讯 | 火星轨道器中继 + 火地直接通讯 | 火星轨道器中继 + 火地直接通讯 |

| 火星车质量 | 170 公斤 | 775 公斤 |

| 绝热材料 | SIRCA | PICA |

|

||

| 火星车电源 | 太阳能板/ < 0.9度/火星日 | 放射性同位素热电机/2.5度/火星日 |

| 可达泛围 | > 设计600 米,(实际达到数公里) | > 20 公里 |

| 降落椭圆范围 | 80 x 10-公里椭圆 | 20-公里直径圆 |

|

||

| 可达纬度 | 15oS to 10oN | 60oS to 60oN |

| 可达海拔 | < -1.3 公里 |

< +2.0 公里 |

| 初始速度 | 19300公里/小时 (12000英里/小时) | 21250公里/小时 (13200英里/小时) |

| 落地时间长 | 6分钟 | 7分钟 |

| 成本 | 预算8.2亿美元 | 25亿美元 |

比较这两个探索任务我们可以很清楚地看到技术的进步:“火星科学实验室”的起飞质量是“火星 探测漫游者”的三倍;搭载仪器从5个增加到10个;火星车质量是以前的4.5倍;电源用核动力替代了太阳能板;设计可达泛围从600米增加到了20公里。当然花费也是火星探测漫游者的三倍。表中看不到还有很多。比如,再如大气层时的制导精度大为增加,使得火星车可以更准确地在指定地点降落;火星车上第一次安装了摄像机 (见:Curiosity's seventeenth camera: MARDI),使人们可以看到火星车下降和落地时的场面,这使得观看这关键7分钟特别精彩;绝热材料的改进在以前的一篇文章里已经提到。绝热板的尺度是星际任务中最大的,降落伞的尺度也是最大的。

最为精彩的当然是火星车落地过程。这个过程分为进入、降落、落地三个过程。整个过程将持续7分钟,全部是火星车自行控制,JPL的人员甚至都不能“看到”火星车,因为它的信号传送到地球需要14分钟。这14分钟对JPL的人员将是一个煎熬的时 间。如果你有机会看实况转播,建议你不要错过。“火星科学实验室”落地过程开始将是在:美国西海岸时间2012年8月5日夜晚10:31;美国东海岸时间 2012年8月6日凌晨1:31;北京时间2012年8月6日中午1:31。现场直播提前两小时开始。相关阅读有:

- How Curiosity Will Land on Mars, Part 1: Entry

- How Curiosity Will Land on Mars, Part 2: Descent

- How Curiosity Will Land on Mars, Part 3: Skycrane and landing

- [YouTube] Challenges of Getting to Mars: Curiosity's Seven Minutes of Terror

- Behind JPL's '7 Minutes of Terror' video on risky rover landing

- [YouTube] Mars in a Minute: How Hard Is It to Land Curiosity on Mars?

- [YouTube] Mars in a Minute: How Do You Land on Mars? (three options)

- [YouTube] The Science of Curiosity: Seeking Signs of Past Mars Habitability

墙内看不到YouTube视频的读者可以直接到JPL的网上去看:http://www.jpl.nasa.gov/video/。

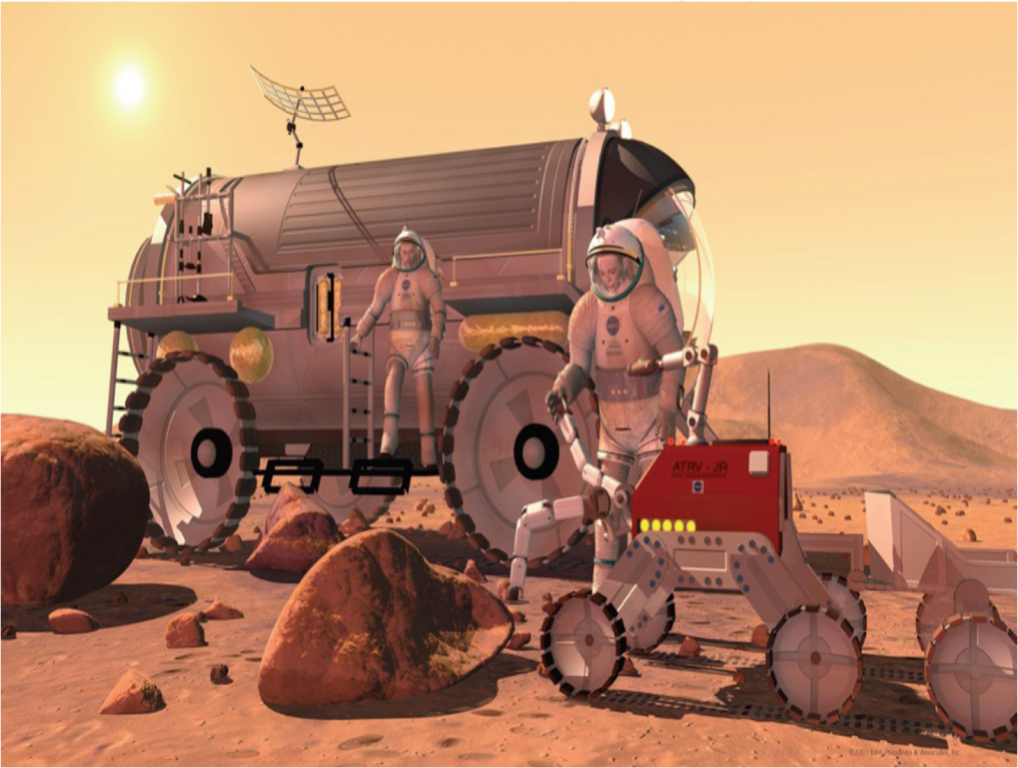

“火星科学实验室”的意义不仅在於它的科学意义,更是对新技术的检验。比如,“火星科学实验 室”的降落采用了天空起重机的新技术,因为火星探测漫游者采用的气球技术已经不能适用于它的搭载质量。但为了实现火星的载人之旅,显然火星科学实验室的搭载还是远远不够的。据估计,载人火星之旅必须有效搭载几十吨的物资。按照这个要求,我们可以看到目前运载火箭的推力远远不够,落地方式 (气球和天空起重机) 都不胜任,经费就更不用提了。人类还有生理上、心理上的问题要克服,还要避免强大的辐射。“火星科学实验室”的成功与否将是人类进军火星的重要一环。

尽管NASA对“好奇号”的落地充满信心,他们对存在的危险也是有足够的认识的。比如说火星上的风暴就可能影响火星车的著陆,而且天空起重机也是第一次使用,也增加了一个未知数。所以,“好奇号”有可能成功,也有可能失败。到现在这个时候,没有人能做什么新的努力。但不管是成功还是失败,它带来的影响将是巨大并深远。从历史上看,火星项目的失败都使人们对探索火星产生更强烈的愿望,经过艰苦的努力,最终是成功。从这一点上,笔者认为中国航天界不应该也不会因“萤火一号”的失利而后退。

现在很多人都说人类要到火星去,似乎人类离移民火星已经不远了其实,我们现在飞往火星甚至缺乏基本的技术。有不少人提出自愿单程去火星,真有壮士一去不复返的味道。但即使单程也谈何容易。

比较“火星科学实验室"和“火星探测漫游者”,我们既看到了进步,也看到了不足,更看到了方向。如果航天业的人士们想要有所创新的话,这是一块最好的领域。请阅读笔者以前发表的有关航天的博文:

https://m.sciencenet.cn/blog-420554-596296.html

上一篇:这些成语够数学的

下一篇:NASA实况转播“好奇号”登陆火星全过程