博文

走出西藏:冰河世纪动物们的前世今生

||||

走出西藏:冰河世纪动物们的前世今生

(在格致论道2016年度大会的演讲)

大家下午好!非常高兴今天下午有机会在这里跟大家交流我们科研的进展。我来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,这个名字很长,我记得周杰伦有首歌,歌名叫做《一口气全念对》,我估计他的吐词,很难念对我们单位这个很长的名字。可是我为什么会到这个研究所来呢?因为我热爱大自然,非常热爱大自然,从小就热爱大自然。“热爱大自然”,在我们的书面语言里是这样讲的。我记得在我小的时候,我父母其实是另外一种说法,那就是说“你整天在外面野去吧!”也就是要到外面去,可是为什么要到外面去呢?

在我们小的时候,没有电视,当然更没有网络了,我估计“电视”这个词,在六七十年代我都没有听说过。可是书还是有的,我的父母都是中学的老师,特别是我父亲是教外语的,家里有一些国外的书,当时主要是苏联的书。我记得有一本书,是讲一个小孩子到北极去,跟着考察船,相当于跟着去探险吧。当然,书当时是看不懂的,可是书里面有很多插图,比如说有北极熊、有北极狐、有海豹,当时觉得很有意思,拿个透明纸蒙住了把它画下来。真正说我们要到外面去,北极那是遥不可及,但是到县城的北郊,应该是可以去的吧,所以说总是想到外面去。到了后来,当我上中学的时候会骑自行车了,可能有更大的追求,也就是现在经常说的诗和远方。诗总要读一点吧,至少课本里会有的。那么远方对当时一个县城里的中学生来说,我的家在四川宜宾,所谓的远方,也就是十几公里到二十几公里以外。但是也非常高兴了,可以走到更远的地方去,到山的背面,看看有什么神奇的地方。

可是似乎心有不甘,确实想到真正的远方去,这样的机会实际上也得到了。在1980年我参加高考以后,要填志愿的时候,看到了北京大学的招生简章,其中有一幅图,是北大古生物专业的同学在大连的海滨进行海洋生物实习。哇!海滨,还有生物,这不就是我想要去的地方吗?想要做的事吗?所以说我就填了这个专业,非常幸运,我顺利被录取了。到了学校以后跟同学互相聊天,我才发现我是唯一的一个第一志愿学古生物专业的学生。为什么呢?在那个年代,大家说的是“学好数理化,走遍天下都不怕”。但是学了古生物专业,其实怕不怕我不知道,但是真的能走遍天下。

1982年在大连海滨进行海洋生物实习

比如说我们在大学的每个夏天,都可以到野外去实习,从南到北,从东到西,我们国家的很多地方都去过了。而真正工作了,到了我现在这个研究所,我们可以在世界各地,比如说这张照片上,我在美国的西部和国外的同行一起进行科学考察。可是,对向往大自然,或者大家通常说的,喜欢户外的人来说,还有一个地方更有吸引力。哪怕走遍世界各地,我们最想到西藏去,到高原去,到世界的屋脊去。去干什么呢?当然不用说,对大家来讲,这是一个感受伟大的大自然的地方,也有很特别的文化。可是对我来讲,我有我的专业工作。那么这一片冰天雪地,跟我的专业工作有什么关系呢?

在美国西部考察新生代沉积盆地

大家马上就会想到《冰河世纪》,好莱坞的大片,拍了一集又一集。《冰河世纪》的这些动物,它们就生活在冰天雪地的环境里。不过,其实我第一次去西藏的时候,还没有那么清楚的目的。我们是研究古生物的,是希望研究生物的进化过程以及地球的变迁,青藏高原的沧桑变化,我们需要找到青藏高原隆升过程的证据。为什么我们第一下没有想到冰河世纪的动物呢?比如说这张图上有很多很典型的冰河世纪的动物,猛犸象、剑齿虎、野马、大角鹿,还有角落上的这个叫披毛犀的动物。因为关于这些动物的演化实际上以前有过理论,现在我们认为这个理论可能只一种猜想。

冰期动物群复原图(Mauricio Antón)

比如说刚才讲到这个披毛犀,我们可以在博物馆里面看见披毛犀的化石骨架,这个是很容易。但是冰河世纪的动物它有特别的地方,大家可能经常听说在西伯利亚的冻土里找到了冰冻的动物,就是死亡的动物的尸体,上万年的有猛犸象,也有披毛犀,也有洞狮等其他一些冰期的动物。还有很特别的沥青湖,冰河世纪时有几个地点。比如说这张图上可以看得见,在波兰的一个沥青湖里面的化石,它不仅仅是骨骼,它整个的动物都冰冻了,沥青把它的水分抽干了以后变成一个木乃伊。这个很重要,为什么呢?因为它的皮肤、它的肌肉、它的毛发都保留下来了,所以说我们知道这个动物叫做披毛犀。

冰河世纪是在距今一万年前消失了,全球变暖了,就像今天我们变得越来越暖,大家担心太暖了是吧?那么在一万年前的时候,这些冰河世纪的动物它们很多绝灭了,因为这个气候不适宜它了。但是我们的祖先,我们的古人类,在一万多、在几万年前跟它们相遇过,甚至把它们作为猎物。这张图上就是在法国南部的洞穴里面古人类画的画,从这张图上我们很清楚地看见这些动物是长着长毛的,所以说它适应寒冷的气候。

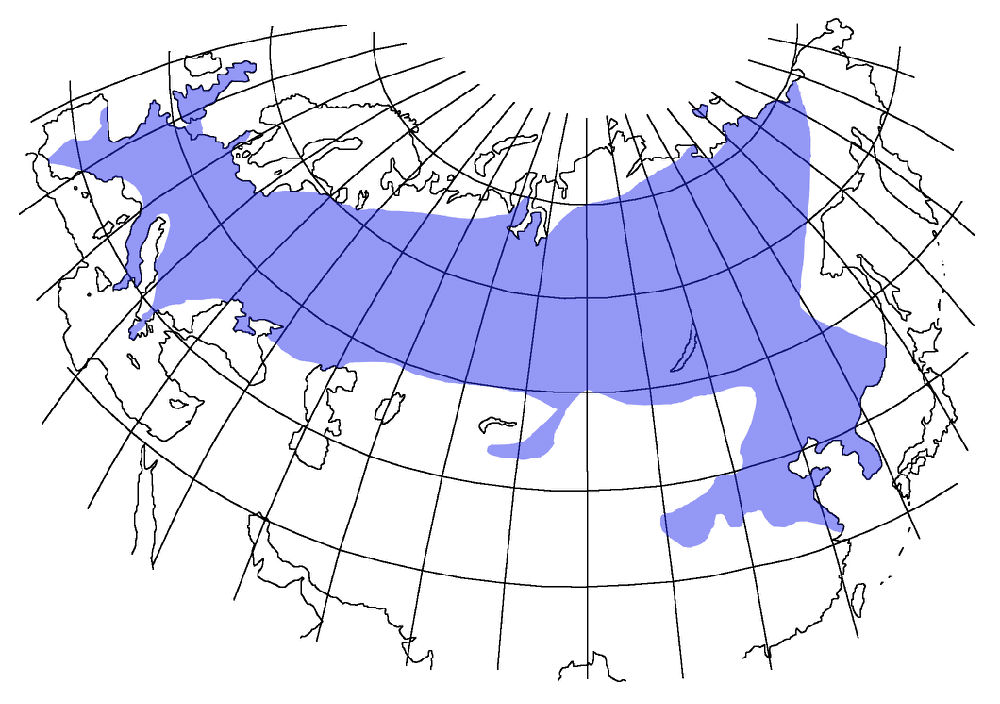

这些动物绝灭我们知道,它们是从哪儿起源的呢?科学家也在想这个问题。比如说从这张图上我们可以看得见,这个蓝色的地区是披毛犀在冰期的最后时间,我们在科学上把它叫做末次冰期,就是冰河世纪快结束的时候,它的分布地区。大家可以看见,它在靠近欧亚大陆北边,靠近北极圈的地方有非常广泛的分布,往南就变少了。所以说大家马上就会想到,因为北极圈很冷啊,在冰河世纪没开始的时候,这些动物可能是在北极圈起源的。随着冰河世纪到来,全球都变冷的时候,它们向南扩散了。

披毛犀晚更新世时期在欧亚大陆的分布范围

达尔文在1859年出版他的《物种起源》里面。用非常文学的一句话来描述了这样一个他认为的理论,就是冰期动物是在北极起源的。他说:“生命的水体,也沿着从北极低地到赤道高地这一条徐缓上升的线,把其携带的生命漂浮物留在了我们的高山之巅”。为什么留在我们的高山之巅呢?因为全球变暖以后,海拔低的地方这些动物没有办法生存了。比如说我们今天在青藏高原上可以看见很多耐寒的动物,我们很熟悉的藏羚羊、藏野驴、牦牛、雪豹;还有一些可能不太熟悉的,比如说岩羊、藏原羚、盘羊,它们确实是在高原上。按照达尔文当时的想法,它们的祖先是从北极而来的。

这仅仅是想法吗?实际上有些证据。比如说牦牛,在末次冰期,也就是在冰河世纪快结束的时候,在几万年的时候,它的化石可以发现在贝加尔湖地区,很靠近北面的地方。这也是苏武牧羊的地方,北海就是贝加尔湖,那个地方到现在都是很冷的。藏野驴的化石呢?可以在阿拉斯加发现。所以说,看起来达尔文提出了这样的观点是正确的。不过达尔文完全正确吗?我们当然说进化论是完全正确的。可是呢,达尔文在1859年,几乎相当于160年前的时候,在那个时候很多的证据还是不太充分的。比如说进化论最重要的一个基石,遗传学在那个时候还没有被人认识到,而很多古生物的证据链还是缺乏的。

所以说,这其实也是达尔文伟大的地方,他根据这些蛛丝马迹推导出了非常正确的,我们说完全正确的进化论。但是他的有一些细节也有人怀疑,比如说我们说到的这个披毛犀。上面这个外国人,他是一个法国人,他二三十年代到中国来,他取了一个中国的名字叫德日进。他是一个古生物学家,但大家看他穿的衣服,他是一个传教士。这个很矛盾了,我不知道他在观察到的自然现象与他的信仰之间会不会有什么样的,对他的心灵上的矛盾的冲突,会不会觉得很痛苦,但是他是一个科学家,他尊重事实。

他在河北阳原县一个叫泥河湾的地方研究哺乳动物的化石,照片上这是一个犀牛的乳齿。所谓的乳齿我们大家都知道,我们人都是要换牙的,在我们换牙之前的,就是刚出生长出来的那一副牙齿就叫乳齿。既然这是个乳齿,说明这是个幼年的犀牛。虽然是幼年的犀牛,但是他发现这个犀牛确实是披毛犀,但是跟刚才我们展示的末次冰期的披毛犀他认为不一样。这不一样有什么特别的吗?因为这个披毛犀是在两百万年前,在冰河世纪早期的时候,他觉得这个披毛犀是原始的。按照达尔文的想法,这个原始的披毛犀它应该在更靠近北极的地方出现,而不是在西伯利亚南面,在我们的河北出现。但是德日进没有更多的材料,他仅仅只是提出了这个疑问。

真正的进展是在2000年的时候,我们在甘肃的临夏,我是四川人这个发音不准啊,甘肃的临夏回族自治州,而不是银川那个宁夏回族自治区,这个地方比河北更靠南了。我们在更老的地层里,在250万年这个冰河世纪刚开始的时间,发现了跟泥河湾,刚才说的河北一模一样的,包括上面有一列乳齿,跟它完全一样的。我们有完整的头骨,还有下颌骨,我们发现这个确实是跟后面的披毛犀,或者我们可以把它叫做最后披毛犀,是不一样的,它是更原始的。那么这就来问题了,我们哪儿再找它更早的祖先呢?照这个路线,我们是不是再往南去呢?

可是刚才我们说了,250万年是冰河世纪刚开始的时候。在比250万年更早,在500多万年到250万年之间,我们在地质上把它叫做上新世,这个时候全球是一个温暖的时期,我们显然不能到更南的地方去找它。那么我们去哪里呢?上面一张照片就是临夏盆地,这是在初夏的时候拍的照片。大家看盆地里是绿色的,可是山上,远处的山上有雪,有雪峰,那么我们就知道高原它是高寒这样的环境。因此我们想,更早的化石会不会在高原上呢?于是我们要到西藏去。西藏那么大的面积,几百万平方公里,到哪里去找?我们必须要有线索,必须要有两个线索:第一,我们要寻找那一段时间的沉积物要存在;第二,要有化石的线索。比如说我要找鲨鱼的化石,我一定要在海洋的沉积物里面去找;我要找到披毛犀的化石,一定要在陆相,即陆地上的沉积物中去找。

甘肃临夏盆地景观

很有意思,我们得到一个证据,这是在青藏高原第一块被研究的脊椎动物化石,实际上也是中国第一块被研究的脊椎动物化石。这是一个英国人,他叫法尔康那,实际上他自己强调他是一个苏格兰人。他从青藏高原得到了化石,但并不是他自己采集的。他从几个到印度做贸易的商人、我们藏族的同胞他们身上戴的护身符中发现有两块竟然是化石,他也鉴定出来了,这就是犀牛的化石。但是他认为是跟今天印度生活的印度犀,即独角犀是一样的,这个事情就放到一边去了。但是对于我们来讲很重要,我们要去西藏,要去札达,他发现化石的这个地方。

札达可能大家没有听说过,阿里,阿里大家听得很多了,是吧?西藏的阿里,想来大家应该比较熟悉,孔繁森生前工作的地方。札达最有名的是一个古格王朝的废墟,但是我们不关心这个,因为这不是我主要研究的地方。我们在这个地方发掘,在几百万年前的地层里面,那些红点就是我们找到化石的地方,确实我们在这个地方找着了最早的披毛犀。

西藏札达盆地景观

非常有意思,那张照片是札达,大家要去的时候有个观景台,可以看见后面非常漂亮的雪山,叫做依比岗麦神山。这个神山正对下来,就是我们找到披毛犀化石的地方。我们在野外用石膏绷带,就像骨折了在医院里处理一样,这化石它是骨折了的,当然是在地层里保护着。我们把它采集回来,在实验室把它修复出来。根据修复出来的化石,我们为它恢复了一个长长的角。化石中这个角并不存在,已经腐烂掉了。我们最终把它恢复成生活时候的状况,它生活的时候是用它这个角在雪地里刮开积雪,来寻找到它要吃的食物,它的草。而它的角跟现在的犀牛最大的不同,它的角是扁的,而现在犀牛的角是圆锥状的,就是它们用途不一样。

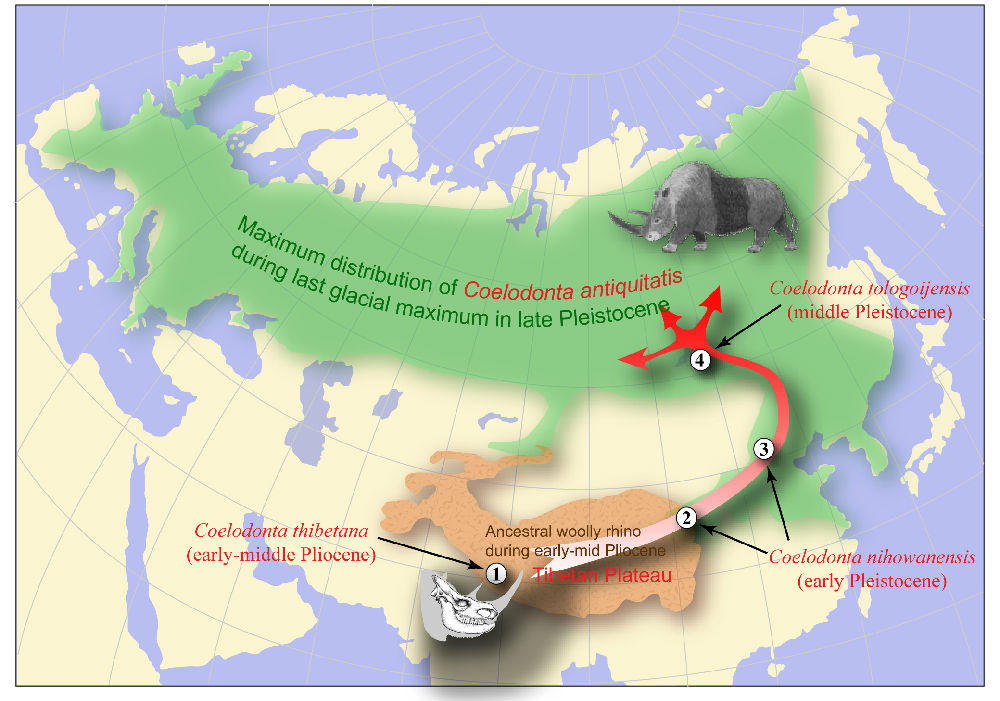

这样的话我们就得到了我们的这个结论,披毛犀走出了西藏。在什么时候呢?在冰河世纪来临的时候,也就是在高原上是高寒的,可是在上新世几百万年前的时候,全球还是暖的时候,它只能待在高原上。在250万年的时候,它到达了甘肃的临夏盆地;在200万年的时候,它到达了河北的泥河湾;在75万年的时候,它到达了西伯利亚。那么大家说,你只是找到了一种冰河世纪的动物,其他这些动物,除了绝灭的以外,达尔文说有一部分留在高山,还有一部分在它祖先的地方。

披毛犀的起源和迁徙

留在高山的比如牦牛、雪豹,在它祖先的地方的北极狐、北极熊,它们也是在高原上起源的吗?我们确实找到了证据。我们在高原上找到了雪豹的祖先的化石,这是它的化石和它的复原。雪豹在高原上起源以后,它同样在冰河世纪来临的时候走出了西藏;它不仅走出了西藏,它的后代甚至到了非洲,到了美洲,因为雪豹的祖先实际上是所有现代大型猫科动物的共同祖先。

我们也在这高原上找到了北极狐的祖先的化石。在五百万年前,北极狐在高原上起源了;在冰河世纪来临的时候,它们扩散到更多的地区;当全球变暖的时候,它们只能待在北极。我们也找到盘羊,盘羊不仅扩散到了西伯利亚,它还越过白令海峡,到阿拉斯加有一个盘羊的种,在美国和加拿大交界的地方有一个叫加拿大盘羊的另外一个种,它们的祖先都是546万年前在高原上起源的。

我说了这么多,如果说高原是冰期动物起源的摇篮,它从来就是如此的吗?实际上并不如此。比如说我们研究了一个地区,它现在的海拔是4700米,完全是一片高山的草甸;但是在1000万年前,我们用它的花粉化石恢复的环境,它是在海拔2500米的这个高度,甚至有棕榈树在这个地方生长。我们也研究了里面的化石,在这个地方1000万年前是生活在森林里面的三趾马,跟刚才我们说的植被的背景是吻合的。

那么什么时候达到现在的高度呢?在460万年以前,我们在札达盆地找到的三趾马,我们分析了它的运动功能,能够证明它是在草原上生活的三趾马,已经不在森林里面了,而高原的植被是垂直分带的,草原在森林上限以上。我们经过科学的分析,重建了当时的植被,应该在460万年前的时候,垂直高度在4000米的地方,是森林和草原的分界线。而现在我们找到化石的地方就在4000米,因此我们说在上新世的时候,它达到了现在的高度,形成了一个冰雪的环境,所以说那些耐寒的动物在高原上起源了。

比如说,我们用一张图来重建这样一个过程:在3000万年前的时候,高原在2000多米的地方;到了1500万年的时候,高原隆升到3000米;到了500万年前,高原变成了现今的高度,形成一个冰雪的环境,就像今天一样,札达它的年平均温度是零度。这些高原上的动物有了耐寒的习性,到了冰河世纪在250万年来到的时候,它们走出了西藏。

青藏高原的古高度变化

还有一个很重要的意义在于,在250万年之前全球那些动物都是适应于温暖的、像今天这样气候的动物,而高海拔的寒冷的动物,它只能待在高原上。那个时候北极都比现在要温暖得多,可是到了冰河世纪来临的时候,这些高原上的动物获得了优势,我们可以把这个现象叫做动物的预适应。它们走出了西藏,替代掉了在低海拔原来的那一些喜欢温暖的动物。不仅如此,经过冰河世纪这个过滤的作用,这些从高原上来的动物,有的继续保持它原来的耐寒习性,可它有的后代可以发展出更多的适应性,比如说到非洲去,到南美去,形成了我们今天生物多样性的一个基础。

好,谢谢大家!

https://m.sciencenet.cn/blog-1243751-1032823.html

上一篇:和田拾零

下一篇:双面盐湖城