博文

我的科学探险回忆:回忆东非大裂谷考察

精选

精选

|||

回忆东非大裂谷考察

年龄大了。不知不觉地想写点科学探险回忆。

由于整理思路和整理照片相当耗时间,这就想到哪儿,整理到哪儿,写到那儿。

先写“回忆东非大裂谷考察”吧。

东非大裂谷考察回忆分为三部分陆续发布:1、中国科学家首次东非大裂谷考察,2、东非大裂谷考察花絮,3、壮丽的东非大裂谷。

1、中国科学家首次东非大裂谷考察

2005年8月,中国科学探险协会主办的《中国科学探险》杂志组织了东非大裂谷科学探险考察。

我应邀参加了这次科学考察。

这次考察起因于《中国科学探险》杂志社与埃塞俄比亚驻中国大使馆的密切合作。

这次考察,邀请了我国古人类、地质、动物、生态和大气学家5人和中央电视台、人民日报、北京青年报、广州日报和新浪网等新闻媒体参加(照片1)。中央电视台四频道提前一个月开始宣传中国科学家将首次科学考察东非大裂谷。

照片1.东非大裂谷考察队部分队友与埃塞俄比亚多荷部落人合影留念

中央电视台提前一个月在CCTV4频道上每天宣传,并在考察期间定时报道。这种“科学与媒体结合”的道路,特别有利于科学普及宣传东非大裂谷及其与人类的关系。

这次东非大裂谷考察还为中埃两国科学家搭起了合作桥梁。

东非大裂谷在什么地方?为什么中国科学家要到东非大裂谷科学考察?中国科学家在东非大裂谷中进行了什么方面的科学考察?中国科学家在这次科学考察中有什么收获和科学感受……

这些都是我想告诉读者的问题。

东非大裂谷(Great RiftValley)在哪里

东非大裂谷,位于非洲东部,也叫东非大地堑。它是世界上最长大的断层陷落带,包括一系列由块状断裂所形成的南北向裂谷和湖盆。

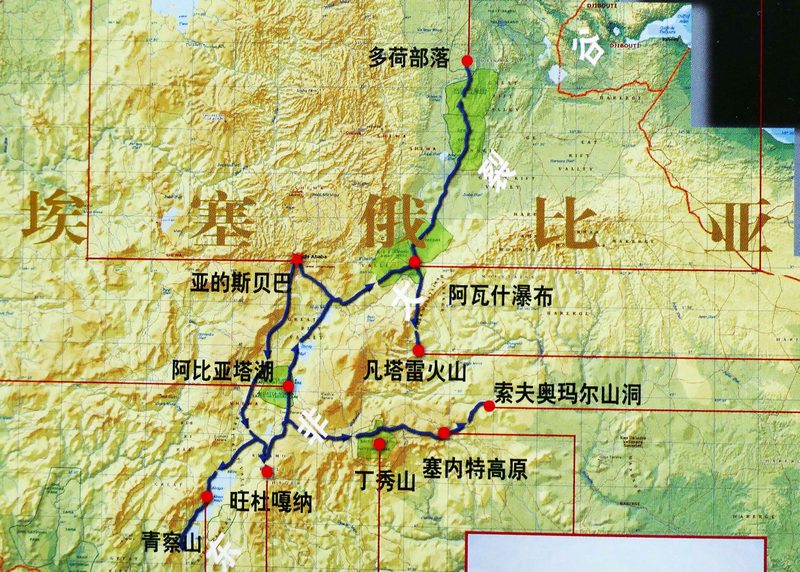

东非大裂谷分东西两支(图1)。

图1.东非大裂谷地图

东支南起莫桑比克、坦桑尼亚和马拉维三国交界的马拉维湖(L. Malawi)和希雷河(R. Shire),向北经坦桑尼亚中部的埃亚西湖(L. Eyasi)、纳特龙湖(L. Natron)等,再向北连接肯尼亚北部的图尔卡纳湖(L. Turkana),然后纵穿埃塞俄比亚高原中部的阿巴亚湖(L. Abaya)、兹怀湖(L. Zwai)等,最后到达红海和亚丁湾。东支长约3000千米,它主要在埃塞俄比亚境内。

西支南起赞比亚的卢安瓜河(R. Luangwa),向北经坦桑尼亚和扎伊尔交界的坦噶尼喀湖、扎伊尔和基加利交界的基伍湖(L. Kivu)、扎伊尔和乌干达交界的爱得华湖、蒙博托湖。西支长约2000千米,主要在坦桑尼亚境内。

东非大裂谷不同于雅鲁藏布大峡谷和科罗拉多大峡谷。它宽阔平坦,高差不大,宽度在几十至几百千米之间,是农牧业生产发展和人类居住的良好场地;而雅鲁藏布大峡谷和科罗拉多大峡谷却是深度达几千米、宽度狭窄到几十米的陡峭峡谷。

地球上的又一科学考察圣地

与南极、北极和青藏高原是当今世界公认的科学考察圣地一样,东非大裂谷也是地球上的又一个科学考察圣地。

人类的起源地 19世纪中叶,英国博物学家、生物进化论的奠基人查理·达尔文在经过1831~1836年五年环球考察后,于1871年在《人之由来》一书中提出“人类的起源地更可能是非洲”时,很少有人相信他。然而,直到20世纪80年代,由于那些最古老的人科物种化石全部来自非洲,人们这才相信达尔文所提出的“人类的起源地是非洲”了。1974年,美国著名考古学家唐纳德·C·乔汉深(Donald C. Johanson)教授等在东非大裂谷中的阿瓦什河下游(埃塞俄比亚境内)发现了“南方古猿阿法尔种”化石,距今已有320万年,这就是人类的祖先:露西(Lucy)(照片2)。据说,当考古学家们在发现这个化石后返回住地的途中,兴高采烈,恰好收音机里正在播放一首当时非常流行的音乐《Lucy in the sky with diamonds》(露西在充满钻石的天空中),也许由于“Lucy”在当地人的语言中是“你很棒”的意思吧,科学家们即兴把这次发现的化石命名为“Lucy”(露西)。就这样,这位20岁的女子露西成了我们人类的祖先。

照片2.作者恭恭敬敬地与人类祖先“Lucy”合影(张波摄)

我国考古学家黄万波教授认为:“一百多年来的研究、讨论,人类起源的研究者们最终将目光停留在非洲,尤其是东非大裂谷。因而,这里便成为科学家们争相前往朝拜的圣地。”

地质学家的野外实验圣地 东非大裂谷对于全球板块构造的确立和理解具有重要的意义。东非大裂谷代表着古老岩石圈大陆的扩张、断裂,向着新生大洋的方向发展,在这个运动过程中,形成了大量的火山活动和地震活动,使东非大裂谷成为检验板块构造理论、探讨地球动力学过程和研究相关的火成岩的成因、演化问题最好的野外实验室。

古往今来,东非大裂谷一直引人注目,东非大裂谷的未来命运,更是举世关注。

大陆漂移说和板块构造说的创立者及拥护者竞相把东非大裂谷作为支持他们理论的有力证据。根据上世纪60年代美国“双子星”号宇宙飞船的测量,东非大裂谷北段的扩张速度达每年2厘米;在非洲大陆上,裂谷每年加宽几毫米至几十毫米。一些科学家预言,如果照这种速度继续下去,再过2亿年光景,东非大裂谷就会被彻底撕裂开,“分娩”出新的大洋,就像当年的大西洋一样。

但是,反对这种理论的人认为,大陆和大洋的相对位置无论过去和将来都不会有重大改变,地壳活动主要是作上下的垂直运动,裂谷不过是目前的沉降区而已。在它接受了巨厚的沉积之后,将来也可能转向上升运动,隆起成高山而不是沉降为大洋。

中国一些地质科学家认为,研究东非大裂谷中的火山和构造问题,也有助于我们理解中国东部大陆边缘及大陆内部的火山问题和地球动力学问题。这些问题的解决,需要更多的大陆内部火山的对比,东非大裂谷火山活动的研究可以为我们提供很多思考的空间。

中国科学家在东非大裂谷科学考察

这次科学考察从2005年8月2日到15日,历时14天,驱车3000余千米。考察队以亚的斯亚贝巴为中心,南至旺杜嘠纳,北达多荷部落,东到索夫奥玛尔山洞(图2)。

图2.2005年东非大裂谷科学考察路线图(取自《中国科学探险》杂志总第23期)

古人类学家的发现 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员黄万波教授是我们考察队中唯一的古人类学家。由于他在古人类研究方面颇有成就,在野外科学考察方面很有实践经验,在科学普及方面又能深入浅出,很快就在考察队里“招收”了一批考察助手,我也是其中一个。

8月6日早晨,考察队按照计划出发了。尽管经过好几天的野外奔波和疲劳,队友们仍然个个精神饱满,仍然怀着发现古人类活动痕迹、寻找古人类化石的激情。

我和万波在同一辆汽车,从他那里学到了一些有关古人类考察的知识,加上我个人的爱好,对寻找化石和古人类使用的石器很感兴趣。时近中午,当我们的汽车在一条小河旁边停下来时,万波和我下车后,他望着对面的奇特的黄土地貌(照片3),若有所思地对我说:“这里可能有东西”,我正要发问,他接着说:“很像我在云南发现古人类石器的地貌”。

“大家注意,这个地方很有可能发现古人类活动的遗迹,尤其是石器,我们分头寻找。”

说完我们就分头行动了。

我仔细地在黄土中寻找着。也许是我与大自然之间有一种感知吧,在短短的二三十分钟内,我从黄土层中采集了好几个我认为是石器的东西,并拍摄了采集现场。

一个小时后,黄教授告诉大家上车,我们驱车离开了。

我和黄教授、沈爱民同乘一辆车(照片4)。

一上车,我拿出我采集的几件“石器”,摊在手掌中,不紧不慢地对他说:“你看看,这是石器吗?”(照片5)

他接过一看,大叫一声“石器,回去!”我高兴了。

司机不明白地减慢速度,望着我。

我向司机说明白后,我们这辆车马上单独返回原来的采集地。

黄万波和我又找到了十几个石器(照片6)。他高兴地说:“这些石器都是黑耀石,是一种火山岩。”

照片3.中国科学家在东非大裂谷发现人类石器的遗址

照片4.作者(左1)与黄教授(右2)、沈爱民(右1)和当地司机合影

照片5.黄万波教授确认作者手中的石头中有三件古人类的石器(沈爱民摄)

照片6.我们返回原地,黄教授又发现了更多的古人类石器

第二天,黄万波教授又和另一位地质学家隋建新、副队长张波一起再一次去到那一带考察,又发现了两处有这种石器的地方,地质学家确定了地层的年代为距今5~20万年,属于中石器时代。

回到首都亚的斯亚贝巴后,黄万波等拜访了埃塞俄比亚国家博物馆。博物馆考古学家贝儿哈维(Berhawe Yilma)博士说:“这些是用黑耀石制作的石器,你们从地层里找到了,很重要!对了解其埋藏产状大有帮助。”博物馆馆长玛米图(Mamitu Yilma)博士说:“中石器文化在埃塞俄比亚的分布十分广泛,你们从地层中采集到了,很不容易!这也是中国科学家在埃塞俄比亚的首次发现。”

为了尊重埃塞俄比亚国家文物保护法,我们把所采集的石器全部留在了埃塞俄比亚国家博物馆。

中国科学家的新认识

东非大裂谷科学考察归来,中国科学家有了某些新的认识。

人类起源中心只有一个 黄万波教授考察考察归来感叹地说:“从东非大裂谷考察归来,我会时常回忆起在那里的所见所闻。很长时间以来,关于人类起源问题,人们始终争论不休,有人还曾提出了多中心论。但东非大裂谷众多出土的早期人类的遗骨以及他们打造的石器,似乎都在向我们证明:在苍茫的大地上,只有一个人类起源中心,这就是非洲。”他还生动地比喻说:“把非洲大陆的地图看了又看,越看越像一个化石,确切地说,像一个头骨化石,更进一步说,像是侧视扁长的南方古猿粗壮种的头骨化石。”

为什么黄教授会有上述新认识呢?俗话说,行百里路,胜读万卷书。在东非大裂谷考察的日子里,我们经常行走在大裂谷中而不知是在裂谷中。因为,那宽阔的谷地,茫茫的草原,星罗棋布的农舍,让你不得不认为你是在宽阔的草原上。黄教授认为,在东非大裂谷中,第三纪早期的茂密森林逐渐减缩,取而代之的是片林、疏林和干草原。这些地质变迁史上的重大事件与500万年前的地猿始祖种到330万年前的南方古猿阿法种从树上下到地面直立行走几乎是同步的。当猿种中的大多数由于地面环境的变化而不能适应时,另外一些却幸运地适应了新的环境而能够生存和繁盛;这就是最初的两足行走的猿,即人类的祖先。黄教授总结说:“东非大裂谷的存在产生了两种生物学效应:一是形成了妨碍动物群东西交往的无法超越的屏障;二是更进一步促进了一种富于镶嵌性的生态环境的发展,这些效应对人和猿的分道扬镳起到了关键的作用。”

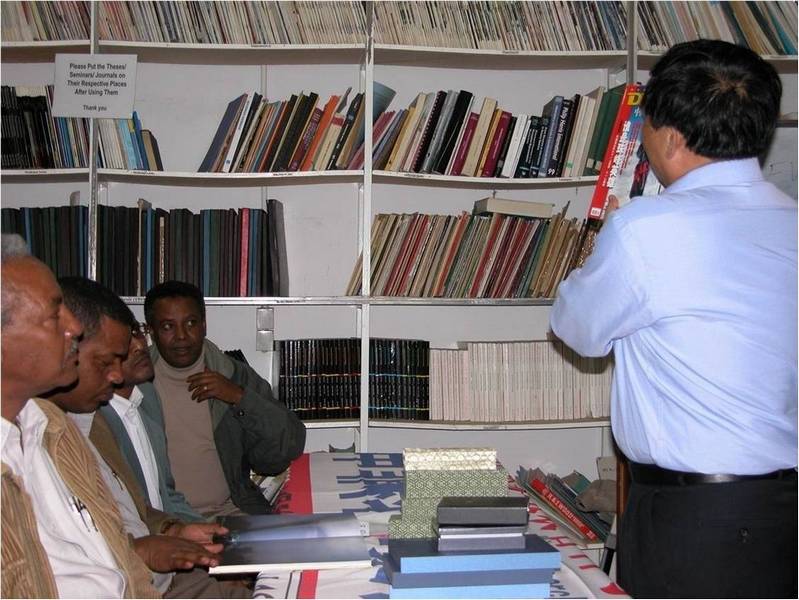

值得对比研究东非大裂谷与雅鲁藏布大峡谷的通道作用 在东非大裂谷考察期间,我曾经试图寻求与亚的斯亚贝巴大学的科学家合作研究东非大裂谷通道作用问题(照片7)。事实上,东非大裂谷是世界上最长大的通道,它的长度远远超过雅鲁藏布大峡谷。如果从它对于人类发展的影响来看,它的通道作用就更伟大了。另外,这种长达几千千米、宽达几百千米的南北向通道,无论对于现代人类活动、冷暖空气和水汽的交换都应该有重要的作用。我希望中埃两国能够有科学家合作研究这一重要科学问题。

照片7.作者与亚的斯亚贝巴大学的教授交流(张波摄)

游记

https://m.sciencenet.cn/blog-1275197-991217.html

上一篇:亚马逊的鸟:请教鸟类专家朋友赐教这些鸟的名字

下一篇:回忆东非大裂谷之二:东非大裂谷考察花絮

全部作者的精选博文

- • 前天接受北京广博电台采访关于“最近河南特大暴雨成因分析:直接原因是东亚大气环流异常,根本原因是气候变暖

- • 从天津出现的“糙面云”联想珠峰的奇特地形云:网路语言传播与科学知识普及的重要性与急迫性

- • 白银市山地马拉松赛事故的客观分析:近来,多方媒体采访我,综合客观分析,深感必须正面为当地提出改进途径建议

- • 关于甘肃白银市山地马拉松赛事故之我见:具有登山特点、大风寒冷威胁、按登山天气预报可行、主要不是“极端天气”

- • 今冬,为什么我国的冷空气活动如此强盛?昨天上午我接受北京人民广播电台科技栏目组陈蕾采访的回答记录

- • 北极动物之七 北极燕鸥(一) —( 五):飞越南北极,年复一年;燕鸥凤凰求,纯真、礼貌、谦谦君子;与人友好嬉戏拍照。

全部作者的其他最新博文

- • 虎年将至,邀请东北虎王共同祝福朋友们虎年吉祥,和谐温馨;虎虎生威,祖国富强;如虎添翼(忆),恭喜发财。

- • 前天接受北京广博电台采访关于“最近河南特大暴雨成因分析:直接原因是东亚大气环流异常,根本原因是气候变暖

- • 从天津出现的“糙面云”联想珠峰的奇特地形云:网路语言传播与科学知识普及的重要性与急迫性

- • 白银市山地马拉松赛事故的客观分析:近来,多方媒体采访我,综合客观分析,深感必须正面为当地提出改进途径建议

- • 关于甘肃白银市山地马拉松赛事故之我见:具有登山特点、大风寒冷威胁、按登山天气预报可行、主要不是“极端天气”

- • 放眼未来的《河南生态文明教育中心》:它是在与河北塞罕坝林场齐名的河南黄柏山林场基础上建立的