博文

新疆的风--新疆气象手册(17)第2篇第2章-风

|||

20200110

《新疆气象手册》的序,前言 ,提要 :http://blog.sciencenet.cn/blog-2024-1208089.html

此手册的总目录:http://blog.sciencenet.cn/blog-2024-1208203.html

下面是此书第2篇第2章的风部分(第3节)

空气的流动就是风,它是影响人们生活和生产的重要气象因素。风的观测包括风向和风速两项。风向是指风的来向(北风来自北方)。空气运动的速度就是风速。这里介绍新疆的风的一般特征。大风灾害、风能利用分别在第2篇第5、9章叙述。

海平面上风的方向一般与当时地面天气图上的等压线平行但略向气压低的一侧倾斜。但是新疆地面的地形起伏大,摩擦力大,有冷空气(冷高压)进入时,风几乎是从高压吹向低压,而不是平行等压线。冷空气多来自西北,所以北疆等地的大风多为西北风。南疆的冷空气容易从东北方进入,故多东北风。

新疆多山,在没有明显外来的冷空气时,在山坡和盆地之间形成了局部地方性山谷风环流,在山麓地带的盛行风向为地方性的山谷风环流所代替。如昆仑山北麓和田一带夜间多西南或偏南风(山风),白天以西北风或偏北风(谷风)为多;天山南麓的库车,白天多西南或偏南风(谷风),夜间多北风(山风);天山北麓的精河至奇台一带,白天盛行北风(谷风),夜间则多南风(山风)。山风转变成谷风的时间是10~12点左右,夏季略早,冬季稍迟;而谷风转变成山风的时间是22~23点,冬季早,夏季迟。

通常河谷地区盛行风向是与河谷走向一致,如伊犁河谷以东凤和西风出现次数最多。较大的山体隘口往往是气流的通道,盛行风向和峡谷的走向几乎完全一致。阿拉山口全年盛行东南风和西风,达坂城全年盛行东南风和西北风(下表)。

各地年、月盛行风向及其频率(%)(1951–1980年)

地点\月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |

阿勒泰 | NE 1.3 | NE 1.1 | NNE 1.1 | NNE 1.4 | W 1.5 | W 1.8 | W 1.5 | W 1.4 | NNE 1.4 | NNE 1.5 | NE 1.2 | NE 1.2 | NNE 1.1 |

哈巴河 | E 3.9 | E 3.3 | E 2.3 | W 2.6 | W 2.8 | W 2.9 | W 2.6 | NNE 2.3 | NNE 2.0 | NE 2.5 | NE 3.4 | NE 3.7 | NNE 2.0 |

塔城 | N 2.1 | N 2.0 | N 1.7 | N 1.4 | N 1.4 | N 1.7 | N 1.5 | N 1.6 | N 1.7 | N 1.7 | N 2.0 | N 2.1 | N 1.7 |

伊宁市 | E 1.6 | E 1.6 | E 1.7 | E 1.6 | E 1.7 | E 2.0 | E 1.9 | E 1.7 | E 1.6 | E 1.5 | E 1.8 | E 2.2 | E 2.2 |

阿拉山口 | SSE 2.0 | SSE 2.5 | SSE 2.1 | NW 2.6 | NW 3.3 | NW 3.3 | NNW 3.4 | NNW 2.9 | NW 2.6 | NW 2.2 | SSE 1.8 | SSE 2.2 | NW 2.2 |

乌苏 | SW 1.8 | SW 1.5 | SW 1.3 | SW 1.1 | SW 1.1 | S 1.3 | S 1.4 | S 1.3 | S 1.5 | S 1.6 | SSW 1.2 | SW 1.2 | SW 1.2 |

石河子 | SW 0.9 | S 1.0 | E 0.9 | E 1.1 | W 0.9 | S 1.0 | S 1.1 | S 1.0 | S 1.1 | S 1.0 | SSW 1.1 | SW 0.8 | SW 1.0 |

乌鲁木齐 | S 1.2 | S 1.2 | N 1.2 | NW 1.2 | NW 1.5 | NW 1.5 | NW 1.5 | NW 1.6 | NW 1.4 | NNW 1.2 | NNW 0.9 | S 1.0 | NW 1.1 |

奇台 | S 2.2 | S 2.0 | S 1.5 | S 1.5 | S 1.8 | S 1.8 | S 1.8 | S 1.8 | S 2.0 | S 1.8 | S 1.9 | S 2.1 | S 1.9 |

哈密 | NE 2.2 | NE 1.6 | NE 1.3 | NE 1.4 | NE 1.5 | NE 1.6 | NE 1.4 | NE 1.4 | NE 1.5 | NE 1.5 | ENE 1.4 | ENE 1.6 | NE 1.5 |

吐鲁番 | N 1.0 | N 1.2 | E 1.0 | E 1.2 | E 1.1 | E 1.1 | E 0.9 | E 0.9 | E 1.0 | E 0.8 | N 0.8 | N 0.9 | NE 0.9 |

库尔勒 | ENE 2.2 | ENE 2.0 | NE 1.8 | NE 2.0 | NE 2.3 | NE 2.3 | NE 2.0 | NE 2.2 | ENE 1.8 | ENE 1.6 | ENE 1.4 | ENE 1.5 | NE 1.6 |

阿克苏 | NNW 1.6 | NNW 1.6 | NNW 1.1 | NW 0.9 | NW 1.1 | NW 1.4 | NW 1.2 | NW 1.2 | NW 1.0 | N 1.3 | NNW 1.5 | NNW 1.4 | NW 2.1 |

喀什 | NW 1.3 | NW 1.3 | NW 1.0 | NW 1.0 | NW 1.2 | NW 1.1 | NW 0.8 | NW 1.8 | NW 1.0 | NW 1.3 | NW 1.1 | NW 1.1 | NW 1.1 |

和田 | SW 1.0 | SW 1.0 | SW 1.1 | W 1.0 | W 1.1 | SW 1.2 | W 0.9 | SW 1.0 | SW 1.2 | SSW 1.5 | SSW 1.3 | SW 1.0 | SW 1.1 |

风速是指单位时间内空气在水平方向上移动的距离。单位为m/s,km/h。风速的大小与地形关系密切,且有年变化和日变化。

3.2.1 风速的分布

新疆地面风速分布特点是北疆大,南疆小;北疆东部、西部和南疆东部大,准噶尔盆地和塔里木盆地腹部小;高山大,中、低山区小;风速较大区域呈孤岛分布。

年平均风速,北疆准噶尔盆地西部和额尔齐斯河河谷西部>4m/s,其中布尔津、哈巴河、吉木乃、黑山头为4~5m/s,阿拉山口高达6m/s;北疆东部东天山北麓>4m/s,其中三塘湖、淖毛湖戈壁达5~6m/s,沿天山北麓的农业地区<3m/s,伊犁河谷为2~2.5m/s。位于中天山的乌鲁木齐–达坂城谷地是南北疆通道,谷地内年平均风速4~6m/s。向南由后沟、三个泉、小草湖至到托克逊,年平均风速4~5m/s。广大东疆地区风速较大,哈密西部了墩到十三间房百里风区,年平均风速5~8m/s。红柳河至罗布泊5m/s左右,孔雀河以西的塔里木盆地风速不大,多为<2m/s(下图)。

山区风速的分布比较复杂。年平均风速中、低山区较小,一般<3m/s;河谷地区比附近山坡大1m/s左右;高山和山脊接近自由大气,一般>3m/s 。

3.2.2 新疆的地形与风速

新疆地形对风速影响极大,表现为:① 狭管效应:当空气通过山口、峡谷时,流线加密,风速增强,不大的距离,年平均可差4~5m/s。如位于山口,峡谷的阿拉山口、达坂城等地年平均风速达6m/s,不受狭管效应影响的博乐、乌鲁木齐年平均风速只有2~3m/s。② 摩擦作用:气流经过起伏的地形、地物,能量消耗,风速减低,因而,在新疆广大中、低山区一般风速不大,年平均风速仅1~2m/s。③ 绕流作用形成的小风区:由于地形阻挡,气流产生绕流,在背风处形成风速不大的死水区;由于冷空气多经新疆的西、北方入境新疆,因此向东和向南开口的谷地和山凹风速不大。④ 高山、山脊地区接近自由大气,一般风速较大。

(2020:图略)

新疆年平均风速分布图(m/s)

3.2.3 风速的年变化

新疆大部地区风速年变化特点是春季最大,夏季次之,冬季最小。以月份计,风速以4、5月最大,12月和1月最小(下表),但是北疆额尔齐斯河河谷西部、额敏县的老风口和达坂城谷地的风速以冬、春各月最大,夏、秋略小。一般春季风速比冬季月份大2m/s左右,风速较大的地区可增大至3m/s左右。

春季地面升温快空气不稳定,冷空气入侵容易形成大风。夏季冷空气势力减弱,大风比春季少。冬季新疆有逆温层存在,入侵的冷空气多从盆地逆温层顶部滑过,因比地面风速较小。另外,冬季准噶尔盆地有冷空气堆积时气压相对较高,而额尔齐斯河河谷西部和塔城盆地气压相对较低,加大了东西间的气压差,因而有偏东大风。

年、月平均风速(单位:m/s)(1971–2000)

站名\月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 年平均 |

阿勒泰 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 2.3 |

富 蕴 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.8 |

和布克赛尔 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 2.3 |

精 河 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.6 |

克拉玛依 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 3.1 |

伊宁市 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |

奇 台 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 3.1 |

乌鲁木齐 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 |

哈 密 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |

吐鲁番 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |

铁干里克 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |

库 车 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 |

巴 楚 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 |

喀 什 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.6 |

莎 车 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |

和 田 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |

安得河 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 2.0 |

若 羌 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.5 |

达坂城 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 6.4 |

阿拉山口 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 3.7 | 5.9 |

3.2.4 风速的日变化

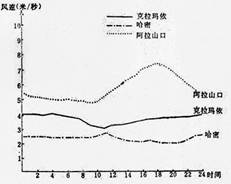

对全疆风速自记纪录分析表明,风速日变化分三种类型:① 白天风速大于夜间。这种类型多位于山谷和河谷地区,如乌鲁木齐、达坂城、阿拉山口,午后至傍晚风速较大,15~17点达到最大,午后至早晨较小,7~9点最小。风速变化幅度在风速较大的地区为3~5m/s,一般地区为1~2m/s。② 夜间风速大于白天,如克拉玛依以午夜前后风速最大,上午风速最小,夜间与白天变化幅度为1m/s。③ 夜间与白天风速相近,如阿勒泰、哈密夜间与白天风速相差仅<0.5m/s。

风速日变化曲线图 (m/s)(1971–1980年)

(桑修诚)

⑴ 陈汉耀等,新疆气候及其和农业的关系(M),科学出版社,1963

⑵ 徐德源主编,新疆农业气候资源及区划(M),气象出版社,1989

⑶ 徐德源、桑修诚,新疆农业气候(M),新疆人民出版社,1981

⑷ 李江风主编,新疆气候(M),气象出版社,1991

⑸ 季元中、杨青,新疆应用气候(M),气象出版社,1993

⑹ 徐德源,新疆坡地逆温资源特征与开发利用(J),新疆气象,1992,(1):5-9

https://m.sciencenet.cn/blog-2024-1213627.html

上一篇:风--新疆气象手册(17)第2篇第2章-风

下一篇:祝贺曾庆存院士荣获最高科技奖

全部作者的精选博文

- • 漫话空中水

- • 大规模调水对降水的影响的旁例分析

- • 感谢许局长为我的书写了序言

- • 乌鲁木齐地震了!

- • 悼丁裕国教授!

- • 我的同学因为天气预报错误而判刑!