博文

星言星语与星月(232):蛋白质变性理论提出者

||

一本书,改变一个人的世界。

他,首次在世界上提出了蛋白质变性理论;他,是第一位被邀请为诺贝尔科学奖提名的中国科学家(1932年);他,曾被美国学者里尔顿·安德森誉为“中国化学的巨人”……

他是谁?他的名字叫吴宪(图1)。

吴宪(1893-1959)图片来源:Wiki

如果说布伦塔诺的论文《论“存在”在亚里士多德那里的多重含义》促发了海德格尔哲学的转向。那么,赫胥黎的《生命的物质基础》为热衷于报国,学习造船的吴宪打开了生物化学的大门,从而完全改变了他的人生轨迹。从此,造船业少了一位高明的设计师,生命科学领域则多了一颗杰出的头脑。

这得从留美学习谈起。吴宪在美国学习的专业最初是海军造船工程专业,这是他中学时代就立下的志向。由于中日甲午战争的失败在福州影响巨大,少年吴宪受前辈影响,立志学习造船,帮助中国重建海军。令人意想不到的是,第一个暑期在新罕普什尔州某农场的大量阅读,使他的兴趣和志向就发生了改变,特别是受到赫胥黎(T.H.Huxley)《生命的物质基础》一文的影响。或许,叩问生命的科学更能激发内在求知的渴望,而甲午海战的失败对于年轻的吴宪来说,也并不是那么的刻骨铭心。很快,1913年9月,他改修专业为主修化学,副修生物学。一旦确立方向,他的天赋便展露无疑。

1917年秋,他被哈佛大学研究生院录取,从师于奥托· 福林(Otto Fo1in,1867-l934年,美国著名生化学家),在其指导下研究血液化学,不到两年便完成了博士论文《一种血液分析系统》(A System of Blood Analysis),这是奠定吴宪在生物化学界地位的一篇主要论著。文章以福林与吴宪共同署名发表后,立即引起了生化与临床化学界的重视,被认为“引发了一场血液化学方面的革命”。l919年,吴宪获得博士学位后,又随福林从事为期一年的博士后研究,此间进一步完成了一系列血液化学分析的研究,这些研究发表后成了血液化学的经典著作(他的名字以“福林-吴”的形式而广为生化界所知),其中,他独自完成了血糖定量分析的改进方法,此方法用血量少,操作简便,数据准确,大大优于当时常规的本尼迪克特(S·Benedict)法。后来的学术界认为,如果没有吴宪改进的血糖测定法,后来的胰岛素发现会大受阻碍。

然而,真正让吴宪声名大振的,是蛋白质变性理论的提出和拓展。

在论述一百多年前吴宪工作的重大价值,我们先来了解一下蛋白质及其变性。蛋白质是生命活动的主要承担者。当天然蛋白质分子受到某些物理因素(热、紫外线照射、高压等)或化学因素(有机溶剂、酸、碱等)影响时,生物活性丧失,溶解度降低,其他理化系数发生改变,这个过程称为蛋白质变性(protein denaturation)。

问题来了:蛋白质为什么会变性?换句话说,它的本质是什么?

时光退回到20世纪初期,遗传物质的化学本质尚未明确,当时“蛋白质是主要的遗传物质”还是科学家的主流认识。因此,科学家们投入了极大的热情研究蛋白质。当时已经有科学家观察到蛋白质变性这一现象,但是现象背后的本质尚未阐明,并且,蛋白质“变性”与“沉淀”、“结絮”、凝结相混淆。蛋白质变性的化学本质成了当时的领域难题。

1924年,风华正茂的北京协和医学院生物化学系首认系主任吴宪对这一难题充满了兴趣和热情,并且一干就是16年。他带领小组成员严彩韵、邓葆乐、林国镐、林树模、黄子卿、周启源、徐嘉祥、王成发等10多人陆续发表“关于蛋白质变性的研究”专题系列论文l6篇,相关论文l4篇,并于l929年第l3届国际生理学大会上首次提出了蛋白质变性理论,认为蛋白质变性的发生与其结构上的变化有关,但这一理论在当时未能引起重视。以后,在进一步深入研究的基础上,他于l931年在《中国生理学杂志》(Chinese Journal of Physiology)上正式提出了“变性说”,文章通过对变性、凝固、结絮等概念的区分,单个分子构型的分析,蛋白质变性作用的分析,蛋白质分子构型的分析,以及天然可溶蛋白质分子坚密结构的分析,最后提出“蛋白质变性说”:天然的蛋白质的坚密晶体结构是由分子中副价的相互联系而形成的,所以容易被物理和化学的力量所破坏。一旦被破坏,构型就被打开,肽链则由有规律的折叠而变为无序、松散的形式,即发生了变性。该学说极好地解释了蛋白质在不同条件下的变性作用、变性作用的可逆性及变性作用的机械性质与蛋白质分子体积的关系。

蛋白质变性学说尽管被一度忽视,但最终赢得了国内外学者的验证和好评。诚如著名蛋白质化学家豪若威兹(Felix Haurowitz)在1950年评论,这是“关于蛋白质变性的第一个合理学说”,他认为这个理论至少比其他人早发表了5年。

这个“其他人”指的是诺贝尔奖获得者鲍林,他在吴宪论文发表5年后的1936年,在PNAS上发表了蛋白质变性理论的论文“On the structure of Native,Dena-tured,and Coagulated Proteins”,其实质与吴宪提出的观点极为相似,只是由于发表刊物的差异,导致后人常常引用鲍林的文章。不过依然有科学家还原了吴宪教授的历史地位。1979年,美国著名蛋白质生化学家约翰·埃德萨尔将吴宪的工作与鲍林的工作并列,并强调了吴宪工作的时间更早。随后在1995年出版的蛋白质研究领域内国际上最具权威性的综述性丛书Advances of Protein Chemistry(《蛋白质化学进展》)中,约翰·埃德萨尔再一次肯定了吴宪提出蛋白质变性学说第一人的历史地位。更令人震惊的是,该书全文重新刊登了吴宪1931年关于蛋白质变性论文的全文。时隔65年,堪称学术界的罕见盛事。

尽管吴宪的学术论文无论历史价值还是地位都很高,美国生化学家佛拉顿(J.S.Fluton)在其关于生物化学历史的专著中也指出了吴宪论文的不足,它还未能表明维持天然蛋白质构象中的化学力问题,这个问题后来由默斯凯(A.Mirsky)、波林(L.Pauling)和哈金斯(M.Hugyins)提出的维持蛋白质构象的‘氢键’理论而得到解决。当然,国内有学者认为,从他对血红蛋白与球蛋白的研究结果表明,吴宪似乎在50年前就已接触到蛋白质分子的四级结构,为蛋白质大分子高级结构研究开了个头。总之,他的工作“为蛋白质大分子高级结构的研究写下了有价值的一页”。

值得一提的是,吴宪的“蛋白质变性”理论与27年后新中国结晶牛胰岛素的合成遥相呼应。这是巧合吗?

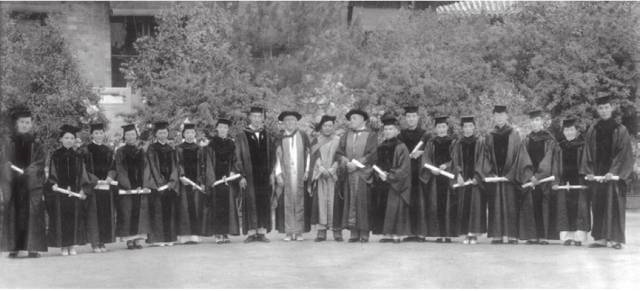

此外,吴宪在临床生化、气体与电解质的平衡、免疫化学、氨基酸代谢等方面做出了卓越的贡献,是“营养救国论”的提出和倡导者。在他的领导下,北京协和医学院生化系在1920年代至1940年代前期人才辈出、科研硕果蜚声国际。他的学生,大都为我国生物化学或其他学科的发展做出了重要贡献(图2)。

1936年,吴宪教授(左8)参加协和医学院毕业典礼

1935-1937年吴宪是三人管理(行政)委员会成员,代行院长职能。

https://m.sciencenet.cn/blog-279293-1369491.html

上一篇:传染病专委会这些年

下一篇:[转载]专访仝小林:立足“寒湿”,知常达变治新冠