博文

生物技术通报 | 赵杨/赵心清—生物对逆境环境的适应和抗逆分子育种

||

生物技术通报 | 赵杨/赵心清—生物对逆境环境的适应和抗逆分子育种

序言

赵杨,赵心清. 生物对逆境环境的适应和抗逆分子育种[J]. 生物技术通报,2023, 39(11): 1-5.

我国人口占世界人口17%,耕地面积约占世界耕地面积的7.8%。根据国家统计局2021年数据,全国19.18亿亩耕地面积中旱地占50.33%,水浇地占25.12%,水田占24.55%;其中约10%的耕地已受到土壤盐渍化的影响。2020年12月,指出:“我国耕地总量少,质量总体不高,后备资源不足,我对这个问题一直高度重视、反复强调”。干旱、盐害、低温、酸碱、重金属等非生物逆境严重影响作物产量和品质,是影响我国粮食安全的主要自然因素。另一方面,微生物在食品、农业、工业和能源生产中有着越来越多的应用,也是合成生物学改造的重要底盘。微生物生长也需要克服多种不利环境,包括高浓度底物产生的高渗透压、高浓度产物的毒性、高温、低pH和重金属等,胁迫耐受性提高的微生物可以在多种逆境条件下更好的生长和代谢。因此,解析生物对环境胁迫的响应机理,具有重要的基础研究意义,选育抗逆菌株和作物品系,具有广泛的应用价值。

原始海洋形成于44亿年前,单细胞生物在35亿年前诞生。生物膜将生命物质与外界环境分隔,形成相对稳定与独立的内部环境。生命面临着周围外部环境变化的压力,例如水、渗透物质、光照、温度、酸碱度等,以及内部环境的压力,例如氧化还原状态、细胞器胁迫等。植物在5亿年前登陆,而后动物在4.2亿年前登陆。相较于水环境,陆地环境更为复杂多变,存在干旱、盐碱、高温、低温、强紫外线等环境胁迫。在漫长的进化过程中,生物获得感知和适应环境变化的能力,以及多种特化的适应不利环境的策略。这些不利的环境胁迫均为古老的环境信号,因此原始的单细胞和高度进化的多细胞生物中,可能具有应对不利环境的相似的应答策略和分子模块,以及各自相对独特的适应机制。从细菌、真菌、藻类、植物、动物等不同的角度,分析生物体对不利环境的耐受机制,更有利于生物抗逆机制的解析和生物体改良。

不同于生物胁迫,非生物胁迫多为物理信号,欠缺具体的信号分子,例如干旱、高低温、酸碱等;部分非生物胁迫虽具有具体的化学形态,但其化学形态并不一定是具体的信号分子,例如盐害、重金属等。过去的30余年,细菌、真菌、植物和动物适应不利环境的研究均取得一些进展,从不同的角度揭示了不利环境的输入信号和生物抗逆的策略与机制。在科技部、农业农村部、中国科学院、国家自然科学基金委等机构的持续支持下,我国科学家在微生物和植物抗逆的分子机制研究中,取得了系统性的进展,具有了一定的国际地位。然而,关于生物对不利环境适应的重大问题,我们的认知还远远不够,进一步改造的能力更为局限。收集与整合国内外有关生物抗逆多物种、多学科、多层次的研究成果,将逐步吹散迷雾,并展现生物感知、响应与适应不利环境的机制;融合多物种的抗逆策略与分子模块,将有助于选育与创制抗逆菌株和作物品系,以及发展其他应用。

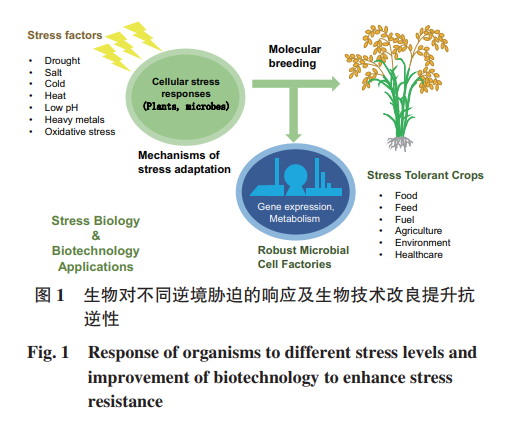

生物对不利环境的响应大体可以分为三个级联传导部分,首先是环境信号的感知,进而是逆境信号传导和引起的蛋白修饰和基因表达的级联变化,导致代谢调整和细胞结构的动态变化,最后是下游生理表型的输出,包括微生物代谢终产物积累和作物生长状态等。由于认知和研究技术的限制,科学家对于抗逆机制的探索遵循从宏观到微观的过程。现代生物学研究中,已涉及多方面生物抗逆生理表型的观测;进入分子生物学时代后,逐步完成了核心激素合成与功能的研究。因此,在利用还原论了解生物体响应不利环境机制的研究中,尚待重点突破的是环境信号的感知与早期信号传导。另一方面,则是基于对生物抗逆机制的理解,采用整体论的研究方法,创造性的设计进而采用多种分子生物学技术手段,选育抗逆性提高的菌株或者植物品系(图1)。

值得指出的是,虽然植物和微生物逆境胁迫机理有相似之处,但是对二者的比较研究还不够充分。基于此,本期“胁迫生物学和生物技术”专刊特邀请国内长期从事植物和微生物抗逆的专家学者,对该领域的国内外进展进行全面探讨,包括非生物胁迫信号、次生胁迫信号、细胞器信号、特殊抗逆植物和微生物、抗逆分子模块、衍生生物技术改良等方向,以期为进一步研究生物对不利环境的适应以及抗逆改良提供较好的参考价值。本专刊为首次集合植物和微生物两大类生物进行逆境生物学和生物技术应用的专题总结,旨在推动胁迫生物学和抗逆生物育种的整合和深入研究。

在植物非生物胁迫信号感知方面,中国农业大学杨淑华教授和丁杨林副教授阐述了植物感知和传递低温信号的分子机制;中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵杨和赵春钊研究员综述了植物感知干旱和调控盐胁迫下细胞壁完整性的分子机制;南京农业大学谢彦杰教授总结了植物氧化胁迫信号应答的研究进展;清华大学方晓峰教授综述了相分离调控植物胁迫感知和应答的研究进展。在植物非生物胁迫信号传导方面,河南大学祝英方教授综述了中介体复合物在植物非生物胁迫应答中的功能;山东省葡萄研究院李勃研究员总结了小分子信号肽参与非生物逆境胁迫应答的研究进展;宁夏大学姚文孔老师阐述了茉莉酸调控植物生长发育和胁迫应答的研究进展;福建农林大学朱强教授阐述了DREB响应植物非生物逆境胁迫研究进展。在特殊抗逆植物的研究中,山东师范大学袁芳教授阐述了植物盐腺泌盐及发育研究进展。在应用方面,浙江大学刘建祥教授和芦海平研究员总结了植物表达外源重组蛋白研究进展,并对内质网胁迫信号在优化生物反应器方面的重要意义进行了探讨。此外,研究人员还就作物和园艺植物在受到干旱、盐、低温等非生物胁迫时不同基因家族的鉴定及胁迫表达分析、基因的克隆及功能分析等内容作了相关研究结果的分享。

在微生物抗逆机理研究方面,研究者围绕微生物逆境胁迫研究在工业、农业、环境和食品等不同领域的应用进行了阐述,天津科技大学骆健美教授团队针对微生物对低pH胁迫的耐受机理和菌株选育策略进行了综述;上海交通大学赵心清教授团队总结了转运蛋白在微生物抗逆中的应用;湖北大学杨世辉教授团队对硫代谢在微生物抗逆中的应用进行了系统总结;浙江大学郑道琼教授综述了利用酵母模型揭示多种胁迫因子对基因组稳定性的影响及遗传机制的研究进展;南京大学杨柳燕教授总结了多聚磷酸盐对微生物抗逆的影响和机制;江西科技师范大学汪涯副教授团队针对大肠杆菌在木质纤维素类生物质转化过程中水解液毒性抑制物的响应和耐性菌株选育进行了综述;内蒙古农业大学孙志宏教授团队总结了乳酸菌氧化胁迫及其应答和防御机制,并对提高乳酸菌抗氧化活性的技术方法及应用进行了总结。此外,福建农林大学谢宝贵教授研究了金针菇II类过氧化物酶基因在子实体发育与胁迫应答过程的表达;中国农业科学院农业资源与农业区划研究所赵梦然副研究员研究了侧耳乳酸脱氢酶鉴定及其菌丝高温胁迫下表达特征。在微生物抗逆菌株选育方面,上海交通大学刘晨光副教授团队报道了构建氧化还原敏感型遗传线路提升酿酒酵母胁迫耐受性;四川大学汤岳琴教授团队报告了通过转录因子和L-天冬酰胺酶II提高酵母高温耐性和机制分析;青岛农业大学刘新教授团队利用耐盐细菌菌株混合发酵制备的菌剂促进了盐胁迫条件下植物的生长。以上研究为进一步解析酵母、食用菌和细菌的胁迫响应机制及耐性品系育种提供了基础。

值此专刊出版之际,谨向所有提供稿件的同行及审稿专家致谢,向《生物技术通报》编辑部致谢,感谢各位专家学者为我国生物抗逆研究做出的重要贡献。

本文已在知网正式上线,欢迎下载阅读!

作者简介

赵杨,中国科学院分子植物科学卓越创新中心,上海植物逆境生物学研究中心研究员,国家特支计划青年拔尖人才获得者。主要从事植物渗透胁迫信号传导分子机理的研究,近年鉴定了部分渗透上游信号元件,初步解析了胁迫下根冠比和避盐性的机制,为作物抗逆稳产节水遗传改良提供了理论依据和基因资源。在Molecular Cell, Developmental Cell, Nature Plants, Current Biology, PNAS, Plant Cell, Cell Reports, Science Signaling, Cell Research 等国际知名期刊发表论文 40 余篇。入选浦江人才、松江区领军人才等;获卫志明青年创新奖、先正达友好实验室奖学金等荣誉。论文总引用数 5000 余次。

赵心清,上海交通大学教授。主要研究方向为微生物代谢工程改造和高效生物转化,以及生物燃料和天然活性物质的生 产,在酿酒酵母环境胁迫耐受性机理及高效菌株构建、里氏木霉纤维素酶合成调控以及微生物基因组挖掘等方面取得良好进展。入选教育部新世纪优秀人才,德国洪堡学者,获得日本生物工程学会颁发的亚洲生物技术青年奖等奖励。作为课题负责人承担科技部国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金委面上及地区重点项目、国际合作研究项目以及多项企业委托的课题研究,在 Metabolic Engineering, Biotechnology and Bioengineering, Biotechnology Advances 等多个期刊发表学术论文百余篇,申请及授权专利多项。

“胁迫生物学和生物技术”专刊阅读

(点击题目阅读原文)

参考文献

张晓燕,杨淑华,丁杨林.植物感知和传递低温信号的分子机制

于波,秦晓惠,赵杨.植物感应干旱信号的机制

汪明滔,刘建伟,赵春钊.植物调控盐胁迫下细胞壁完整性的分子机制

周恒,谢彦杰.植物氧化胁迫信号应答的研究进展

张红红,方晓峰.相分离调控植物胁迫感知和应答的研究进展

许睿,祝英方.中介体复合物在植物非生物胁迫应答中的功能

陈广霞,李秀杰,蒋锡龙,等.植物小分子信号肽参与非生物逆境胁迫应答的研究进展

孙雨桐,刘德帅,齐迅,等.茉莉酸调控植物生长发育和胁迫的研究进展

韩芳英,胡昕,王楠楠,等.DREBs响应植物非生物逆境胁迫研究进展

马秋雨,袁芳.植物盐腺泌盐及发育研究进展

蒋铭轩,李康,罗亮,等.植物表达外源蛋白研究进展及展望

邢媛,宋健,李俊怡,等.谷子AP基因家族鉴定及其对非生物胁迫的响应分析

葛雯冬,王腾辉,马天意,等.结球甘蓝PRX基因家族全基因组鉴定与逆境条件下的表达分析

杨旭妍,赵爽,马天意,等.3个甘蓝WRKY基因的克隆及其对非生物胁迫的表达

陈楚怡,杨小梅,陈胜艳,等.ABA和干旱胁迫下菊花脑ZF-HD基因家族的表达分析

冯策婷,江律,刘鑫颖,等.单叶蔷薇NAC基因家族鉴定及干旱胁迫响应分析

毛可欣,王海荣,安淼,等.中华猕猴桃GRAS基因家族鉴定及低温胁迫表达分析

张玉娟,黎冬华,宫慧慧,等.芝麻NAC转录因子基因SiNAC77的克隆及耐盐功能分析

尤垂淮,谢津津,张婷,等.钩吻脂氧合酶GeLOX1的克隆与功能分析

鄢梦雨,韦晓薇,曹婧,兰海燕.异子蓬SabHLH169基因的克隆及抗旱功能分析

胡锦超,沈文琦,徐超业,等.微生物酸胁迫耐受性能强化的研究进展

李昕悦,周明海,樊亚超,等.基于转运蛋白工程提升微生物菌株耐受性和生物制造效率的研究进展

晏雄鹰,王振,王霞,杨世辉.微生物硫代谢与抗逆性

祝瑛萱,李克景,何敏,郑道琼.酵母模型揭示胁迫因子驱动基因组变异的研究进展

王晨宇,周楚源,何堤,等.多聚磷酸盐在微生物抗环境胁迫中的作用及机制

唐瑞琪,赵心清,朱笃,汪涯.大肠杆菌对木质纤维素水解液抑制物的胁迫耐受性

赵佳,赵飞燕,沈馨,等.乳酸菌抗氧化活性及其应用研究进展

刘媛媛,魏传正,谢永波,等.金针菇II类过氧化物酶基因在子实体发育与胁迫应答过程的表达特征

吴柏增,何琪,姚方杰,赵梦然.糙皮侧耳乳酸脱氢酶鉴定及其菌丝高温胁迫下表达特征分析

王文韬,冯颀,刘晨光,等.氧化还原敏感型基因元件增强酵母木质纤维素水解液抑制物胁迫耐受性

孙言秋,谢采芸,汤岳琴.耐高温酿酒酵母的构建与高温耐受机制解析

车永梅,刘广超,郭艳苹.等一种耐盐复合菌剂的制备和促生作用研究

https://m.sciencenet.cn/blog-3458049-1419380.html

上一篇:aBIOTECH | 2021年度高被引论文

下一篇:年终盘点 | aBIOTECH 2022年度高被引论文