北京大学化学院教授寇元

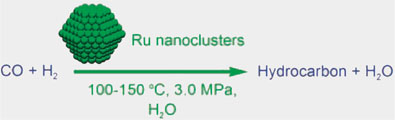

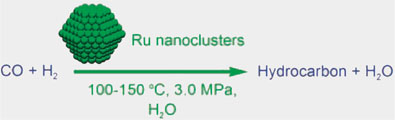

寇元课题组研发的系列纳米簇催化剂,左上角是用于费托合成的钌纳米簇。

费托合成是将煤和天然气转化为液体燃料的核心技术,是以合成气(一氧化碳和氢气)为原料在催化剂和适当反应条件下合成以石蜡烃为主的液体燃料的工艺过程。

1923年,德国化学家F.费歇尔和H.托罗普施开发出费托合成技术,第二次世界大战期 间这一技术投入规模生产,迄今已有80年的历史。费托合成通常采用金属催化剂,如铁或钴。催化剂往往被担载在碳或二氧化硅上以优化其活性。所得产物主要成 分是直链烷烃、烯烃,副产品有少量芳烃、水和二氧化碳。

不久前,中国化学家首次实现了在水介质中进行费托合成,比现有的费托合成过程更清洁、更高效。

在全世界都面临石油短缺的现状下,费托合成成为各国政府能源战略决策中的重要研发目标。

自2005年起,在国家自然科学基金的资助下,北京大学化学学院教授寇元的课题组进行离子液体和水相费托合成研究,实现了在水中用水溶性的高聚物保护2钠米尺度的钌金属簇催化该反应。该成果近日在德国《应用化学》(Angewandte Chemie)上在线发表,立即引起关注,英国皇家化学会的会刊《化学世界》(Chemistry World)于2007年12月以《水相费托清洁绿色》为题作了评述,指出“中国科学家首次在水介质中实现了费托合成,这是迈向烃类燃料绿色生产的一大步”。

寇元在接受《科学时报》记者采访时介绍,目前工业上费托合成主要采用负载金属催化剂在浆态床等反应器中进行,这种方式有非常明显的缺陷:能耗高、效率低、操作复杂。反应的温度通常要达到240℃,反应后生成的油体常常与催化剂混合在一起,反应器越大,浆态反应操作越复杂。

该课题组提出的全新方法是让反应在水体中进行,采用钌原子簇作为催化剂。这种非担载的催 化剂比通常的催化剂活性更高,因此可以在更低的温度下使反应运行,在150℃下催化活性高出传统的负载催化剂35倍,100 ℃时的活性与负载催化剂200℃时的结果相当。由于减少了反应过程中高温导致的能耗,经济性明显改善。此外,由于碳氢产物不溶于水,反应后生成的油体会与 水体分相,所以得到的燃料油不会被催化剂所污染。

费托合成的总的工艺流程主要包括煤气化、气体净化、费托合成和产品精制改质等。合成气中 的氢气与一氧化碳的摩尔比要求在2~2.5。反应器采用固定床或流化床两种形式。如以生产柴油为主,宜采用固定床反应器;如以生产汽油为主,则用流化床反 应器较好。近年来正在开发的浆态反应器,则适宜于直接利用德士古煤气化炉或鲁奇熔渣气化炉生产的合成气。铁系化合物是费托合成催化剂较好的活性组分。

目前,以煤为原料通过费托合成制取的轻质发动机燃料,在经济上尚不能与石油产品竞争。但作为能生产石油替代品的工艺,费托合成在各国都是研发热点。

寇元说,能源的利用是科学和技术问题,然而,能源的合理、有效利用则是政府的对策问题。美国在能源的每个领域占据绝对优势,就是由于政府决策在其中起作用。

作为北京大学教授和国家自然科学基金委员会的评审专家,寇元希望在基础研究领域能放眼于国家的长远需求,给政府合理、有效地使用能源提供政策依据。

“我们国家面临两个时间限:一是没有石油的时候,二是没有煤的时候。”寇元说。我国石油资源并不丰富,需要大量进口,因此对煤的利用倍加重视。但是,当煤的利用造成太严重后果时,或是煤也耗尽时,则必然地进入后石油时代和后化石能源时代。

两个时代有不同的任务:后石油时代的任务是合理、洁净地利用煤,用煤来替代石油;后化石资源时代,就是怎么利用生物质。

虽然这些可能是五十年上百年之后的悲观图景,但基础研究本就该着眼于50年后的未来,需要有科学家长期地持续努力。冠元认为:“科学家在能源领域的职责,就是要找到更高效更绿色的用煤替代石油的方法、更简洁更便利地利用生物质的方法。”

1998年起,寇元开始进行离子液体和绿色化学研究,倡导“功能化离子液体”,提出液相 担载纳米金属簇催化剂的研究方向。为了推动我国绿色化学的发展,2005年,北京大学成立了绿色化学研究中心,寇元任研究中心主任,承担国家自然科学基金 重点项目、“973”项目课题等重大科研课题。

2005年,他们在超常寿命纳米簇催化剂的研究方面取得重要进展,美国化学会会刊《化学 与工程新闻》作了报道。与此同时,他的一位博士生很有信心地提出,他们的相关研究已有了基础,可以开始应用于费托合成的探索了。这给了课题组新的启发, “积累了好多年,突然就觉得离成功不远了”。结果证明,这一思路是对的。从2005年开始转入这一研究,不过两年时间,课题组就作出了一系列成果。

寇元认为,这一研究成果提出了全新的思路,给未来费托合成的工业开发提出了新的方向,这就是要实现低温、水相。另一方面,能源研究涉及国家战略和国家安全,中国科学家应该加倍努力,发展自己的专有技术,为国家解忧。

费托合成是将来必然要替代石油的重大工业过程。一项新技术一旦大规模产业化,完全可能取 代现有的整个工业费托合成体系。当前国内的费托钌催化剂合成还未形成大的规模,还处于试验投产阶段,如果采用新的体系,则意味着新的投资、新的研发,资金 和人力的投入十分巨大。此外,钌催化剂用于工业规模显得过于昂贵,因此,该课题组正在考虑用更便宜的金属,如铁等作为催化剂。

更多阅读

寇元实验室主页

著名专业杂志《化学世界》中国特刊首发 每期四页报道中国

相关报道

12 December 2007

Chinese chemists have carried out the Fischer-Tropsch (FT) reaction in water for the first time, bringing a greener route to hydrocarbon fuels a step closer.

FT produces short-chain hydrocarbons by hydrogenation of carbon monoxide over a metal catalyst - usually iron or cobalt. The catalyst is usually supported on carbon or silicon dioxide to optimise its activity.

Now a team from Peking University (PKU), China, has used a different approach - catalysing the reaction in water using 2nm clusters of ruthenium, stabilised by PVP, a water-soluble polymer. The unsupported catalyst is more active than conventional catalysts and so the reaction runs well at lower temperatures.

The researchers saw a 35-fold increase in activity over supported catalysts at a standard operating temperature of 150°C, and a 16-fold increase at only 100°C.

|

The aqueous-phase Fischer-Tropsch synthesis achieves higher activity than conventional supported catalysts

© C-X Xiao et al, Angew. Chem.

|

The hydrocarbon product also doesn't mix with water, so the resulting fuel is uncontaminated by the catalyst. All these points are key to a 'green' reaction, an important concern in synthetic chemistry - especially where the product is a potential replacement for petroleum.

'The [FT] synthesis became "classical", and its concept has been widely accepted as successful - including its advantages and disadvantages,' Kou Yuan, professor at the PKU Green Chemistry Centre and co-author of the paper, told Chemistry World. 'We have criticised this 80-year-old process for years due to its very old catalyst design and complex operation.'

The work also raises questions about the current thinking on supported catalysts, according to Kou. The results 'imply that the functions of supports are perhaps misinterpreted in the current catalytic community,' he said.

Commenting on the findings, Peter Maitlis, emeritus professor of chemistry at the University of Sheffield, said, 'If the results described in the paper can be reproduced by other workers, it represents an interesting and exciting development. The economics are clear, however - ruthenium is too expensive to be used on an industrial scale, and they'll have to show that they can also do it with the much cheaper conventional FT catalyst: iron.'

Jonathan Edwards

References

Xiao

et al, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, DOI: 10.1002/anie.200703481