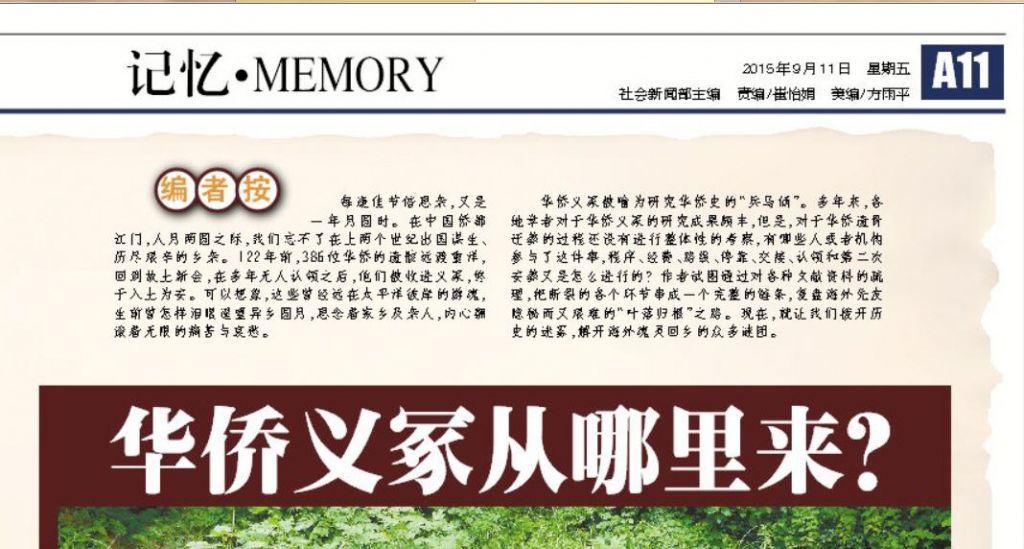

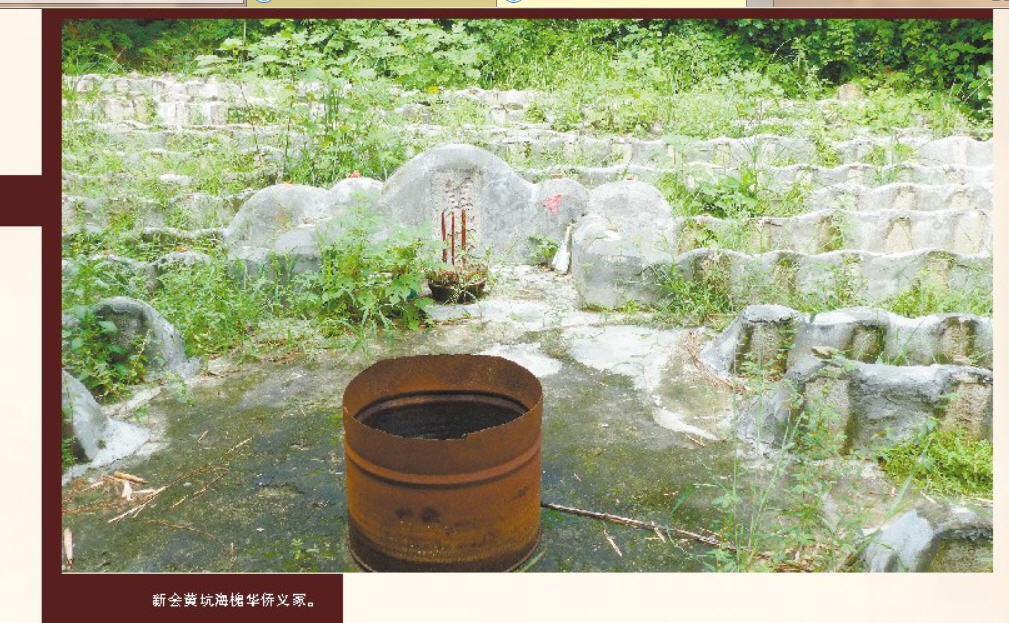

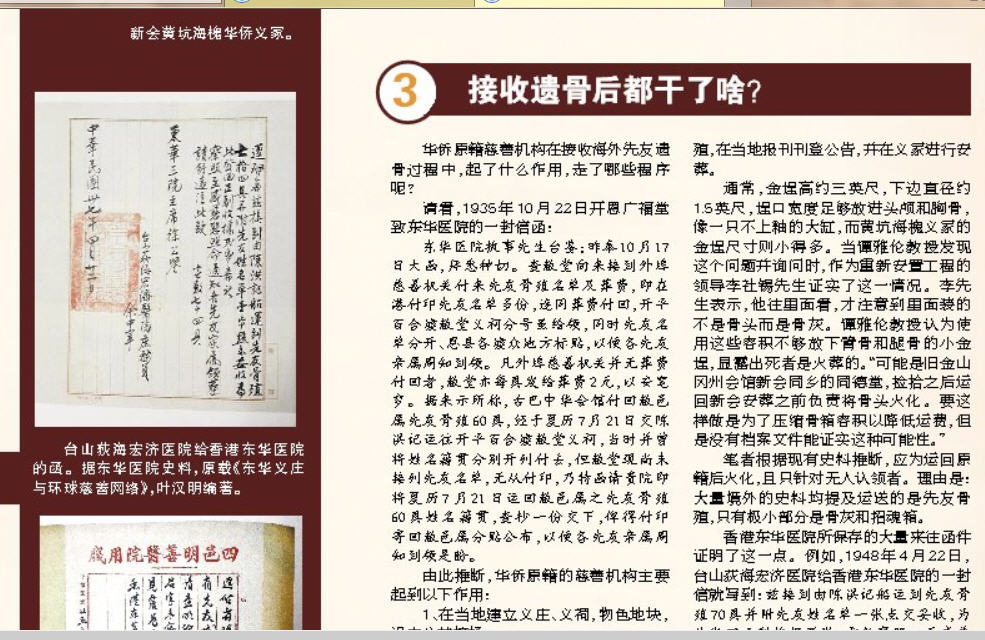

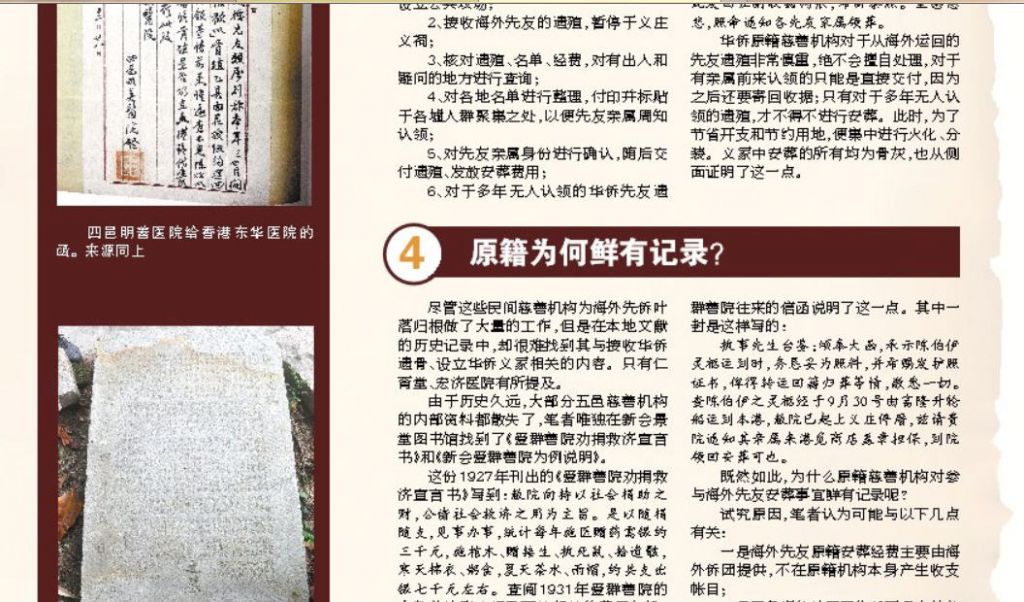

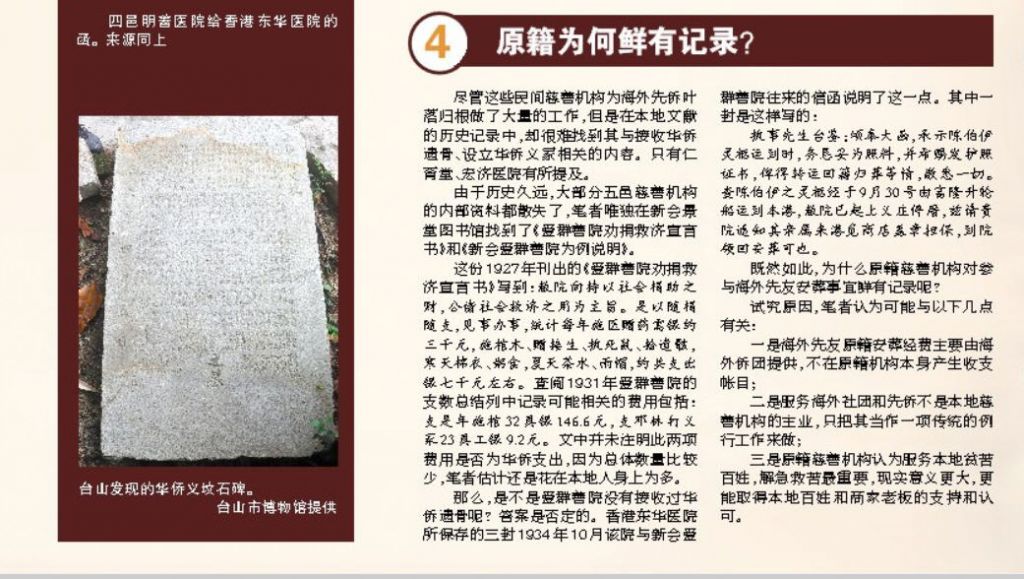

编者按 每逢佳节倍思亲,又是一年月圆时。在中国侨都江门,人月两圆之际,我们忘不了在上两个世纪出国谋生、历尽艰辛的乡亲。122年前,386位华侨的遗骸远渡重洋,回到故土新会,在多年无人认领之后,他们被收进义冢,终于入土为安。可以想象,这些曾经远在太平洋彼岸的游魂,生前曾怎样泪眼遥望异乡圆月,思念着家乡及亲人,内心翻滚着无限的痛苦与哀愁。 华侨义冢被喻为研究华侨史的“兵马俑”。多年来,各地学者对于华侨义冢的研究成果颇丰,但是,对于华侨遗骨迁葬的过程还没有进行整体性的考察,有哪些人或者机构参与了这件事,程序、经费、路线、停靠、交接、认领和第二次安葬又是怎么进行的?作者试图通过对各种文献资料的疏理,把断裂的各个环节串成一个完整的链条,复盘海外先友隐秘而又艰难的“叶落归根”之路。现在,就让我们拨开历史的迷雾,解开海外魂灵回乡的众多谜团。 秋风起,吹来一股凉意。2015年8月下旬,经过好一番寻找,我终于来到位于新会区的黄坑海槐华侨义冢。蹲下身,拨开恣意丛生的野草,端详这些卑微矮小的墓碑,触摸一行行被风雨冲刷、渐将隐没的碑文,再次体会百多年来一次次跨洋迁葬之旅,耳旁仿佛听见一声长叹,那里面,饱含着沧桑、无奈与寂寞…… 1 神秘的华侨义冢修建者 据调查,江门市发现华侨义冢有7处,其中新会6处、台山1处。因各种原因,目前只有新会区4处保留较为完好,共有2500多穴。具体分布如下: 黄坑海槐 19世纪旅美华侨义冢,共386穴,葬于清光绪十九年(1893年),1993年发现。义冢有石碑三块,其中一块铭刻“光绪十九年岁次癸巳仲春仁育堂谨志”。 黄坑木山 1993年发现,为安南埠义冢,约200穴,葬于清光绪六年(1880年)。义冢坐东向西,主坟碑刻着 “光绪六年孟夏安南埠义冢积德社立”。 黄坑大槐 1993年发现,坐西向东,堪舆名“骑龙斩黄坑大槐关”,当地人称“豉油岭”。花岗岩的主碑刻“民国二十五年重修华侨先友义冢仁安医院立”。 黄冲坑鹤嘴 2001年5月发现,约1500穴,是目前发现的义冢中规模最大的。尚未见主墓碑和载事碑,但可见 “义山后土”碑,其下款刻有“仁安医院立”字样。 大云山原有400-500穴,毁于20世纪80年代基建。 台山的华侨义冢,查阅公开报道,均没有指出明确的地点。笔者在美国旧金山州立大学族裔研究学院亚裔学教授、系主任、博士谭雅伦的文章《叶落归根——新会1893年义冢杂记》(原载于《新会华侨义冢》,欧济霖编著)中找到了一点线索:“台山知名作家刘重民先生曾告诉我,在台城附近有个大约200名于1885年建设横贯加拿大的铁路中死去的台山人遗骨的义冢。”但笔者经多方查找都没有结果。 2015年3月,台山市博物馆馆长蔡和添告知:“大概在十年前,台城清理石花山水库周边的排污管时,有人挖出了一块华侨义冢的石碑,打电话问我们要不要,我们就去拉了回来。” 根据台山市博物馆提供的石碑照片,可以看到碑文右侧写“山华侨义坟”(不知是否缺字“台”或者“金”),上方正中写“先友”,接着是近200人的名字,下方写“之墓”,左侧竖排写“一九五六年四月五日立”,没有注明立碑者。至于该义冢是否为谭雅伦教授所提到的,则不能肯定。虽然,人数和地点都比较接近,但时间上的出入还是比较大,没有足够的证据。 总体来说,现存可查华侨义冢的碑志均证明,华侨原籍的慈善机构为华侨遗骨的接收者,也是华侨义冢的修建者。 2 五邑有多少这样的组织? 那么,在清末乃至民国期间,五邑地区的慈善机构都有哪些,他们通常都做哪些事呢?从义冢碑文中,我们了解到几个慈善组织的名称,它们是仁育堂、仁安医院、积德社和厚福堂(阳江)。 查找史料,新会民办慈善机构,由清朝光绪年间开始,民国以后续有增加。先后创办的有江门明善堂(光绪14年、公元1888年)、崇善堂,会城的仁育善堂、方便医所、仁安医院、同善堂、福善堂、爱群医院、红十字会、集善社、爱仁育婴院等。这些慈善机构有的是施粥施药赠医,有的是收养弃婴、辟幼殇坟场,有的是收容医治病人……但这些机构没有固定经费,多是向社会人士募捐维持;有些因经费无着而停顿,特别是在沦陷期间中断的更不少。 仁育堂是新会第一间善堂。清朝光绪中期,在会城帝临堂冲边,有商人开设仁育药局。会城河南一带地方人士李德畅、何玉珊、何锦堂等委托向贫苦病人施医赠药,后易名为“仁育堂”,李德畅等担任董事、经理职务。港澳和海外华侨骨骸运回家乡后他们给予寄存,并发给安葬费。经费来源不足,有时商会略予支持。 仁安医院原名方便医所。光绪二十四年,新会各地鼠疫流行,城内外绅商联合起来,仿效香港东华医院、佛山万善堂、广州方便所,在河南小谷埠河边滩地和城西山川坛侧搭葵棚几座,命名为“方便医所”,施医兼赠药,殁则舍棺殓埋。光绪二十八年易名为“新会城西仁安医院”。医所经常委托善董向国内外人士劝捐,国外如加拿大域多利、花旗(美国)大埠、新金山美利畔、澳洲朵活埠、安南堤岸、荷兰埠、梳执埠、檀香山、古巴等地都设有劝捐员,捐款随时汇回应用。 在台山,也有类似机构。据《台山县华侨志》记载:1889年(光绪15年),邑人李卿甫受旧金山会馆董事之聘,前往美国募捐洋圆1.3万多元归来。兴建明善社方便医院,设堂赠诊。至1950年停办,前后为期53年。同期,斗山六村美国华侨陈天申在1880年前后,发动海外乡亲募集资金在广海城创建“乐善堂”,设有医疗室,赠医施药。设大德堂(方便所),收殓无靠的死者尸骸,并于香港和广海城内购置铺业为经费。《江门五邑百科全书》则有“宏济医院”词条,“宏济医院是建于民国14年(1925年)的慈善机构。位于台山县荻海墟(现属开平市)。由海外侨胞捐资兴建,面积340平方米,有工作人员3人,赠医赠药,放置海外华侨骸骨。” 根据香港有关史料记载,参与并接收海外先友遗骨的五邑慈善机构还包括:四邑明善医院、台山荻海宏济医院、台山新昌埠宁济医院;开平百合墟善堂、开平百合开恩乡约、开恩广福堂;鹤邑同善堂(同善总堂)、鹤邑沙坪墟同善堂(沙坪墟同善堂)。总体而言,当时,类似的慈善机构在五邑地区不少于20家。 3 接收遗骨后都干了啥? 华侨原籍慈善机构在接收海外先友遗骨过程中,起了什么作用,走了哪些程序呢? 请看,1935年10月22日开恩广福堂致东华医院的一封信函: 东华医院执事先生台鉴:昨奉10月17日大函,拜悉种切。查敝堂向来接到外埠慈善机关付来先友骨殖名单及葬费,即在港付印先友名单多份,连同葬费付回,开平百合墟敝堂义祠分号虽给领,同时先友名单分开、恩县各墟众地方标贴,以便各先友亲属周知到领。凡外埠慈善机关并无葬费付回者,敝堂亦每具发给葬费2元,以安窀穸。据来示所称,古巴中华会馆付回敝邑属先友骨殖60具,经于夏历7月21日交陈洪记运往开平百合墟敝堂义祠,当时并曾将姓名籍贯分别开列付去,但敝堂现尚未接列先友名单,无从付印,乃特函请贵院即将夏历7月21日运回敝邑属之先友骨殖60具姓名籍贯,查抄一份交下,俾得付印寄回敝邑属分贴公布,以便各先友亲属周知到领是盼。 由此推断,华侨原籍的慈善机构主要起到以下作用: 1、在当地建立义庄、义祠,物色地块,设立公共坟场; 2、接收海外先友的遗殖,暂停于义庄义祠; 3、核对遗殖、名单、经费,对有出入和疑问的地方进行查询; 4、对各地名单进行整理,付印并标贴于各墟人群聚集之处,以便先友亲属周知认领; 5、对先友亲属身份进行确认,随后交付遗殖、发放安葬费用; 6、对于多年无人认领的华侨先友遗殖,在当地报刊刊登公告,并在义冢进行安葬。 通常,金埕高约三英尺,下边直径约1.5英尺,埕口宽度足够放进头颅和胸骨,像一只不上釉的大缸,而黄坑海槐义冢的金埕尺寸则小得多。当谭雅伦教授发现这个问题并询问时,作为重新安置工程的领导李社锡先生证实了这一情况。李先生表示,他往里面看,才注意到里面装的不是骨头而是骨灰。谭雅伦教授认为使用这些容积不够放下臂骨和腿骨的小金埕,显露出死者是火葬的。“可能是旧金山冈州会馆新会同乡的同德堂,捡拾之后运回新会安葬之前负责将骨头火化。要这样做是为了压缩骨箱容积以降低运费,但是没有档案文件能证实这种可能性。” 笔者根据现有史料推断,应为运回原籍后火化,且只针对无人认领者。理由是:大量境外的史料均提及运送的是先友骨殖,只有极小部分是骨灰和招魂箱。 香港东华医院所保存的大量来往函件证明了这一点。例如,1948年4月22日,台山荻海宏济医院给香港东华医院的一封信就写到:兹接到由陈洪记船运到先友骨殖70具并附先友姓名单一张点交妥收,为此发回正副收据两张,希新察照。至感慈悲,照命通知各先友家属领葬。 华侨原籍慈善机构对于从海外运回的先友遗殖非常慎重,绝不会擅自处理,对于有亲属前来认领的只能是直接交付,因为之后还要寄回收据;只有对于多年无人认领的遗殖,才不得不进行安葬。此时,为了节省开支和节约用地,便集中进行火化、分装。义冢中安葬的所有均为骨灰,也从侧面证明了这一点。 4 原籍为何鲜有记录? 尽管这些民间慈善机构为海外先侨叶落归根做了大量的工作,但是在本地文献的历史记录中,却很难找到其与接收华侨遗骨、设立华侨义冢相关的内容。只有仁育堂、宏济医院有所提及。 由于历史久远,大部分五邑慈善机构的内部资料都散失了,笔者唯独在新会景堂图书馆找到了《爱群善院劝捐救济宣言书》和《新会爱群善院为例说明》。 这份1927年刊出的《爱群善院劝捐救济宣言书》写到:敝院向持以社会捐助之财,公诸社会救济之用为主旨。是以随捐随支,见事办事,统计每年施医赠药需银约三千元,施棺木、赠接生、执死鼠、拾遗骸,寒天棉衣、粥食,夏天茶水、雨帽,约共支出银七千元左右。查阅1931年爱群善院的支数总结列中记录可能相关的费用包括:支是年施棺32具银146.6元,支邓林打义冢23具工银9.2元。文中并未注明此两项费用是否为华侨支出,因为总体数量比较少,笔者估计还是花在本地人身上为多。 那么,是不是爱群善院没有接收过华侨遗骨呢?答案是否定的。香港东华医院所保存的三封1934年10月该院与新会爱群善院往来的信函说明了这一点。其中一封是这样写的: 执事先生台鉴:顷奉大函,承示陈伯伊灵柩运到时,务恳妥为照料,并希赐发护照证书,俾得转运回籍归葬等情,敬悉一切。查陈伯伊之灵柩经于9月30号由富隆升轮船运到本港,敝院已起上义庄停厝,兹请贵院通知其亲属来港觅商店盖章担保,到院领回安葬可也。 既然如此,为什么原籍慈善机构对参与海外先友安葬事宜鲜有记录呢? 试究原因,笔者认为可能与以下几点有关: 一是海外先友原籍安葬经费主要由海外侨团提供,不在原籍机构本身产生收支帐目; 二是服务海外社团和先侨不是本地慈善机构的主业,只把其当作一项传统的例行工作来做; 三是原籍慈善机构认为服务本地贫苦百姓,解急救苦最重要,现实意义更大,更能取得本地百姓和商家老板的支持和认可。 文/图 傅健(除资料图片外) |