博文

也说说科学素养的事情

精选

精选

||||

近日,科学网武夷山研究员、刘立教授的博文涉及到了科学素养的相关讨论(分别见:http://blog.sciencenet.cn/blog-1557-956208.html; http://blog.sciencenet.cn/blog-71079-956286.html)。笔者不揣冒昧,提出几点陋见,求教于方家。

1、在武夷山研究员的博文后,笔者认为他原文提到的我国“中学生”的科学素养比较高略有不准确,我印象中是高中生比较明显,初中生要差许多。当时只是凭记忆,昨天核实了资料,基本是这样。

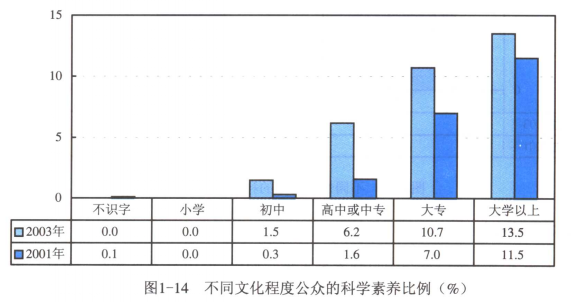

资料来源是《2003年中国公众科学素养调查报告》(科普出版社,2004年版),当年我国公众具备科学素养(下文解释)的比例是1.98%,从统计数据可看出,初中文化程度的公众具备科学素养的比例为1.5%,低于全国平均水平,但高中就已经达到6.2%,远高于全国平均水平。因此,最初判断基本正确。

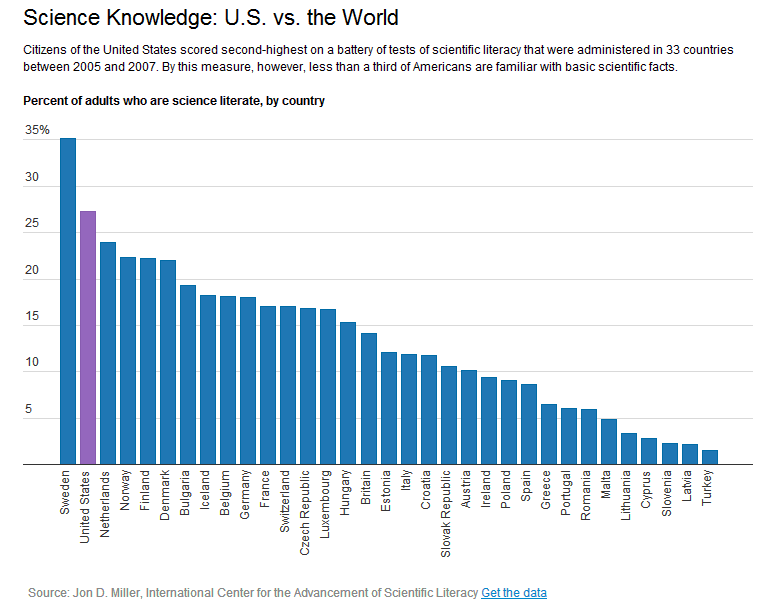

2、刘立教授指出,美国在2005年(是在2005-2007年做的调查,可见:http://chronicle.com/article/Teaching-Science-So-It/229881/)前后公众科学素养是33个被调查国家中的第二位。据调查组织者Miller教授的研究(刘教授认同此观点),美国公众科学素养高的原因在于高等教育中的科学课程。笔者无意否定此结论,只是认为美国公众科学素养较高的原因应该与长期在科学教育方面的投入——这里主要指中学的STEM(科学、技术、工程、数学)教育有关,包括著名的2061计划、STEM师资培养等。其中2061计划中的几本相关的图书国内已经译介,如《科学素养的基准》、《面向全体美国人的科学》等。中国科协已经设立专门的网页介绍:http://2061.cast.org.cn 相关的英文也可在此网站读到。

当然,究竟是中学阶段的科学知识或者科学兴趣方面的引导等更大程度帮助了美国公众的科学素养还是大学教育中的科学课程起了关键作用,这篇博文无力就此做深入分析。算抛砖引玉吧。再联系到我国,也有相应的科学教育计划,但就笔者所知(所在高校就有科学教育专业,但对口就业的很少),我国小学(中学开设科学课程的仅有浙江省,指科学综合课程,非物理、化学这种)专门的科学课程教师非常缺乏,但重视程度远未到美术、音乐课程的重视程度,师资绝大多数是别的课程教师兼任。问题很大。

3、公众科学素养的测定

我国科协采用的测评体系就是基于Miller的标准,考察三方面的内容,简单说就是科学知识、科学方法以及科学与社会。引介到我国时,考虑到我国国情(比如宗教等问题,我国明显与西方不同),部分题目做了相应调整,但大体沿用了美国的体系。我国2015年公众达到基本科学素养的比例为6.2%——此数据听起来的确比较低,但基本科学素养的标准其实挺严格,因为是以上三个方面的指标均合格才算,任何一方面低于标准就不行。

网上有许多科学素养的在线测评,当然,有的完全是按照上述三个维度设计的,但有的有相关参考,比如与参加在线测评的人的比较数据等,挺有趣,笔者推荐下面三个:

(1)http://chronicle.com/article/How-Science-Literate-Are-You-/229753/

此测评能与2008年美国公众情况作比较,当时仅有29%的美国人等得70分以上(百分制算),你看下你能答对几个?

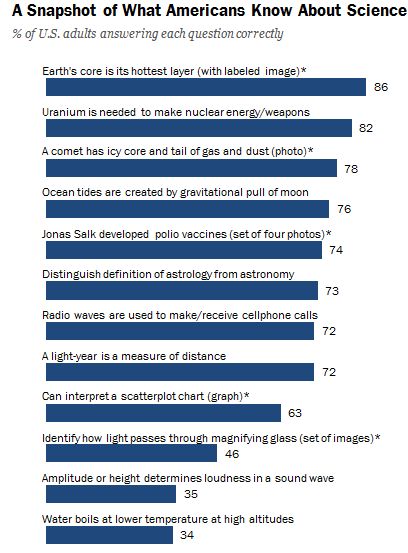

(2)http://www.pewresearch.org/quiz/science-knowledge/

一共12个问题,笔者亲测,答对了10个(有一个英文理解错误导致)。严格讲,这是一科学基本知识小测试(对应科学素养评测的第一部分,下图1为入口截图),但相关链接(图1画横线处)给出的数据分析能反映很多问题——当然是美国的情况(图2,仅截图其中一项数据,最好做完测试再看)。

(3)http://www.okcupid.com/tests/scientific-literacy-and-natural-science-knowledge-test

未亲测,可以试下。

https://m.sciencenet.cn/blog-451927-956516.html

上一篇:捕鼠器漫谈

下一篇:旧金山唐人街庆祝元宵节活动