博文

不仅仅是测序

精选

精选

||||

寻正

桑格(Frederick Sanger)在2013年11月去世,他是唯一两次获得诺贝尔化学奖的科学巨匠,然而在生活中他又是那么的谦逊朴实,在工作学业上也从不张扬,桑格是在同一级别的科学大师中罕有的难以成传的人物——其他诺奖大师总有层出不尽的话题让人津津乐道,而关于桑格的历史评论与传记则少之又少,还平淡无奇。

桑格的死亡是历史大事件,起码对于现代生物化学来说是如此,他是生物化学的奠基人之一。桑格自己写过一个回忆录《序列、序列、与序列》(Sequences,sequences, and sequences Annu Rev Biochem. 1988;57:1-28),许许多多的人,尤其是生物化学的外行,就会被此文标题误导,以为桑格的贡献不外乎就是给蛋白质与DNA测测序。在桑格大师的怀念科普介绍中,不少作者就一叶障木,不见森林。

写史,不仅要知道史实,还要弄得懂前因后果,能让读者把人物或者事件还原于历史背景下,从而获得历史认知,这称为史识。如果不具备这两个条件,作品就可能沦为劣质产品,错谬之言误导读者。在众多怀念桑格大师的文章中,以《新华每日电讯》的一篇科普最为搞笑,作者虽然是生物化学博士,却是双Shi(实、识)俱缺,还插着葱装象。

桑格在1958年单独获得诺贝尔化学奖,同年的物理学与医学诺贝尔奖都是多人分享,而在1980年他与另外两人共同获得诺贝尔化学奖,孰轻孰重,一目了然。如果你只懂测序,不知生物化学发展历史,当然介绍桑格的DNA测序更有味道,但桑格在科学最大的贡献却是蛋白质测序。《新华每日电讯》这样写道,桑格在1955年测了蛋白质的序,三年后获得了诺贝尔奖,他又在1977年测了DNA的序,三年后又获得了诺贝尔奖,两个“三年”显得很有气势,然而却是错的,当然不阅读原始文献或者说从未阅读过相关的原始或者二手文献,只是在网络上乱抄抄错的。

桑格早在1950年就完成了B链的测序,而两年后也完成了A链的测序,也就是说,他早在1953年就完成了测序工作,而不是1955年。那么他在完成测序工作之后又做了什么,最终让诺贝尔获名至实归呢?他确定了A链跟B链之间的结合形式,即三个二硫键在双链上的位置。如果你是生化学生,就应当知道现在讲蛋白质有四级结构,完成蛋白质测序是弄清楚了它的一级结构,而搞清楚二硫键的位置,就涉及四级结构了。桑格打开了生物大分子功能与结构研究的大门,因此,他当之无愧地获得了诺贝尔奖。

桑格在搞清楚二硫键分布之后仍然持续研究了胰岛素的结构与功能之间的关系多年,只不过没有获得过重大突破。要理解桑格的贡献,就必须要把他还原到当年蛋白质的理解与研究水平。在当时,桑格的引路人契布勒尔是蛋白质的氨基酸分析领军人物,科学家知道蛋白质是由固定氨基酸成份组成的大分子,依靠计算蛋白质N端残基甚至于可以猜测蛋白质的分子量,但蛋白质是怎么组成的,又如何形成千差万别的不同生物功能,则是一所无知,当时对胰岛素分子量的猜测也是错的。

氨基酸如何排列形成蛋白质,当时最著名的理论之一是伯格曼的二三方律,二三方律假设所有的蛋白质是由氨基酸按2NX3M规律性的重复排列而成的,而不同的蛋白质则因为不同的乘方(N,M)而产生不同的功能。契布勒尔相信氨基酸排列必须靠实验研究来确定,而伯格曼的理论只不过是数字游戏,而他交给桑格的任务就是蛋白质的氨基本结构分析。桑格出色地完成了这一任务,结束了几十年关于蛋白质结构的争议,开创了新的科学研究领域,所以他在1958年单独获得了诺贝尔奖。

桑格是如何完成胰岛素的测序工作的呢?这是介绍其相关工作的最繁顼的地方,也是为什么多数作者避繁就简而选择介绍DNA测序的原因。完全地理解桑格当初对胰岛素的测序超越了一般科普作品的篇幅与能力,桑格需要站在时代的最前沿,把多项相关技术从不同的领域中拿到一起来攻克难关。桑格的起点是(1)氟(2,4)二硝基苯(FNDB),又被称为桑格试剂。桑格试剂能与胰岛素的N端残基结合,生成二硝基苯酚(DNP)氨基酸,呈亮黄色。桑格又用酸解法分解蛋白质,把它打成不同长短的碎片,再对碎片进行氨基酸成份分析,比如在B链碎片中,他发现了DNP苯丙氨酸,据此可知B链N末端是一个苯丙氨酸,再有碎片包含苯丙氨酸与缬氨酸两种氨基酸,可以推测前面是一个缬氨酸,再有碎片在此外含有天冬氨酸,可以推测此前为天冬氨酸,用这一方法,他推测出了B链N末端是苯丙氨酸*缬氨酸*天冬氨酸*谷氨酸,而A链则为甘氨酸*异亮氨酸*缬氨酸*谷氨酸*谷氨酸。

这种方法要受分离提纯能力的限制,桑格早在1945年就开始报告DNP分析结果,但对整条链的技术分析还需要数年时间的摸索与尝试不同的方法分解肽链,针对分解后的小片段进行分析,依靠重叠区域来确定相对位置,最终采取酶法分解,获得了此前不能获得的中心位置的肽链氨基酸排序,才完成了胰岛素的整体一级结构的分析。

桑格把蛋白质长链分解成为片段,分析其成分,然后递推出其序列构成了一个清晰的分析思路,其后所有的测序工作都不外乎在这一设计思路上的变异,包括他的另一个诺贝尔奖研究——DNA测序,以及许许多多的未获奖的生物大分子测序方式。

胰岛素分子量不大,氨基酸序列不长,是桑格测序工作得以完成的根本条件之一,如果换一种蛋白质,桑格可能也会最终成功,但诺贝尔奖恐怕要延迟很多年。桑格测序蛋白质之后,他换工作,进入了分子生物学实验室(LMB),分子生物学实验室起源于物理系的卡文迪许实验室,里面聚集了一批研究生物大分子RNA以及DNA的科学家,其中包括发现DNA结构的诺贝尔奖获得者克里克,桑格的测序工作转换到核酸大分。

在1960年代,桑格的主要工作集中在RNA测序。在核酸大分子中,桑格首先选择RNA是自然而然的,因为RNA虽然有长链的,但常见的却比DNA要短得多,转运RNA(tRNA)可以短至80个核苷酸,使用桑格的分解、分析、拼图模式测序更具有可行性。

蛋白质氨基酸有序排列就自然而然地提供了DNA编码的实证,因此,DNA测序不太具有理论意义,而DNA测序在科学界实际上已经呈竞争状态,缺了桑格,DNA测序也必定会完成,而且时间上也不会推迟太多。桑格在tRNA测序上就竞争性地输给了美国的学者。桑格的DNA测序方法能得诺贝尔奖很大程度上在于这一方法的美丽优雅与浑然天成,他把DNA的生物特性发挥到极致。如果说他此前测序蛋白质是粗暴的强攻,现在他却是以天才的设计用最小的代价获得了全面的成功。在桑格攻克DNA测序难关的同时,也有人采用他先前的强攻方式,用化学降解、片段分析与拼图的方式完成了DNA测序,但二者就思路与应用前景而言,不可同日而语。

桑格的DNA测序在于使用DNA聚合酶,在复制过程中,复制链的核苷酸要一个一个地添加上去,如果每添加一个核苷酸就有一个标记,那么DNA序列就一个一个地读了出来。在DNA复制过程中要用到四个核苷酸(A、T、G、C),核苷酸是由三个磷酸分子、一个脱氧核糖、以及一个硷基组成的,硷基的作用是配对与基因密码,而磷酸与脱氧核糖则构成DNA的骨架,在复制DNA的时候,就是这个骨架在延伸。下一个核苷酸的末端磷酸分之要跟3位碳原子上的羟基结合脱水生成一个磷酸二酯键,而桑格就使用了双脱氧核苷酸来防止复制链的继续增长,双脱氧核苷酸的核糖在第3位碳原子上羟基被脱了氧,被一个氢原子代替,后续的核苷酸就无法产生磷酸二酯键挂上去,DNA复制链就终止了。

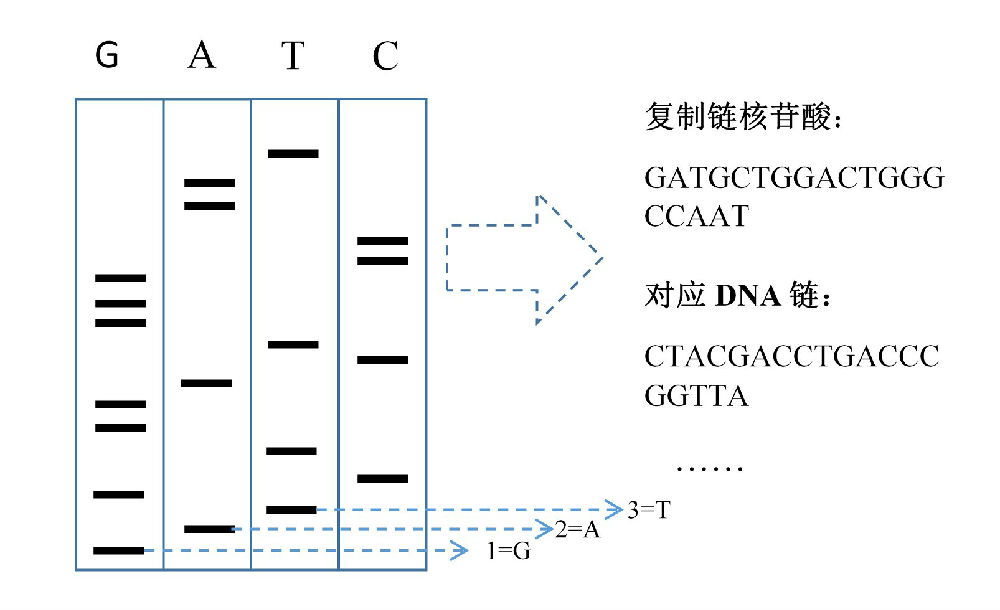

在DNA复制反应中加入一种双脱氧核苷酸(ddA、ddT、ddG、ddC),那么DNA合成的产品就会随机地终止对应编码的位置,桑格再用电泳把DNA复制链加以分离,就确定了相应的核苷酸位置。要准确读出四种编码的相对位置,桑格还得要同时进行四种反应,每一种反应加入不同的双脱氧核苷酸,同时终止反应,再把反应结果使用同一电压进行电泳,跑出四个并列的条带,然后可以逐个阅读DNA上的编码。

在DNA复制的时候需要引物,在上面的例子中,第一个条带着不是只有一个ddG,而是引物加ddG。在1980年代中期,荧光标记的引物进入了科学家的视野,采用不同的荧光标记不同反应的引物,就用不着把四种反应的结果分开电泳,而且荧光可以通过电子识别,可以实现桑格法的自动化。很快,科学家又把荧光标记用于双脱氧核苷酸,使得原来的四种反应也没有必要,直接在一个试管中加入分别用不同荧光物质标记的复制终止核苷酸,就完成测序。

最早应用生物系统公司在1987年就推出了基于荧光引物的DNA测序装置,同年,杜邦公司也开发出了基于终止核苷酸的快速测序系统。桑格法的自动化使得科学家有了信心,在1987年,美国能源部的一个咨询委员会公开倡仪人类基因组计划,基因组计划的完成,极大地促进了我们对基因与DNA的理解,也极大地推动了DNA测序研究,使得DNA测序最终成本低到进入商业领域,为个人提供基因研究。

回到《新华每日电讯》的科普上来,一位1990年才入学学生化的博士生居然宣称自己从阅读桑格最初采用的放射性同位素标记的测序胶获得了极大的满足,难道其所在大学在成本已经因为自动化测序而极大地降低的1990年代的中后期仍然坚守着放射线的阵地?那可是傻到了极点,一是这样的科研申请不会因为成本被批准,二是进入1990年代,研究者对放射线的警惕跟现在已经差不多了。该文作者可能只是在生化课程中做过手工测序的试验,在试验课中,老师当然只给一个DNA片段来手工测序加深印象,学生依此窥破了自然界的奥秘,实在是意外之喜。

《新华每日电讯》的编辑很明显又愚蠢了一回,因为作者在该文中自己就提出了引物的问题,引物是化学合成的已知核苷酸序列,按文章中的说法,桑格才发明了测序,引物又怎么会有已知序列了?作者自己就觉得无法自圆其说,还专门解释了一大堆,说测序要把待测序列插入已知序列中——但是,那另外已知序列又是从哪里来的?

作者科唬的本质由此而知,他不懂DNA测序,更不懂桑格的工作。桑格进行他的DNA新法测序时,科学家已经通过蛮办法测定了一些DNA序列,还通过RNA聚合酶获取对应的RNA片段测序,从而推测出对应DNA序列,当然,更好用的是用限制性内切酶直接在DNA上切取一段做引物,你不需要知道引物序列,事实上,当初桑格大多用的就是这个笨办法。引物有好有坏,好的引物有许多条件,这是为什么现在测序都要设计引物,而在桑格发明之初,他还没有选择引物的条件。

该作者重复了多年前一个让人笑掉牙的错误,他认为DNA复制就是DNA聚合酶从染色体DNA链最远端慢条斯理地一个一个硷基地复制,直到另一端,如果以这种方式复制,细胞分裂一次需要数月乃至数年。如果按他的“线性思维”方式,桑格法永远无法完成噬菌体ΦΧ174的测序工作,这个噬菌体DNA虽短,也远远超过桑格法一次测序所能测定的序列极限(三十年后都只有800个,越长准确度越低,桑格发表噬菌体基因库时仍然对部分硷基心存疑虑)。想一想吧,5386个条带,即使是很细小,是一个电泳胶片装得下的吗?如果装得下,你能分辨清楚吗?

桑格的科学贡献,不仅仅是测序;测序,也并非那么简单。

https://m.sciencenet.cn/blog-460310-748894.html

上一篇:感冒——小伤寒的大道理(1)

下一篇:进化论的进化

全部作者的精选博文

- • 绪论——功夫在文字以外

- • 如何写英文提介信(Cover Letter)

- • 何时用英文写作

- • 如何写好英文摘要(2)

- • 写作的双焦镜

- • 学术论文写作