博文

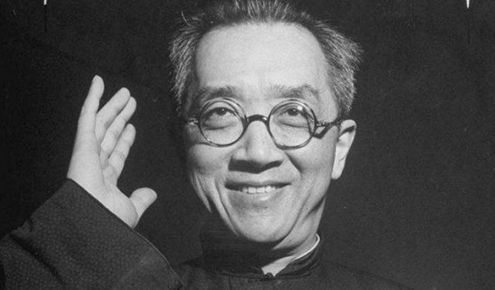

“我的朋友胡适之”:胡说《红楼梦》

||

读完这本《红楼梦考证》,忽发奇想,写下了这么一个题目。这很可能是一个惹人嫌、招人骂的题目。无所谓吧,反正咱也就是随心所欲的读点书,随心所欲的发点感叹,完完全全的没有门户之见,也完完全全的没敢想着要为万世立言!要一定说有点附庸风雅,那就附庸风雅吧。风雅之事,如果大家还真能好好附庸一把,也未尝不是好事!

“我的朋友胡适之”,隐约是以前看书所看到的一句话,好像主要还是一种调侃之词,调侃很多人酸不溜溜的言必来一句“我的朋友胡适之”,以示他与那大名鼎鼎的胡博士有所瓜葛。但从另一个侧面,也确实反映了胡博士在那个年月里引领时代的一种霸气。

在这本《红楼梦考证》里,让我感到意外的是,原来胡博士本人也喜欢动不动就来句“我的朋友某某某”。

这本《红楼梦考证》,是北京出版社出版的“大家小书”系列中的一本(2015年1月)。书中除了胡适的“《红楼梦》考证”(1921年),还收录了“跋《红楼梦》考证”、“考证《红楼梦》的新材料”、“《永宪录》里与《红楼梦》故事有关的事”、“清圣祖的保姆不止曹寅母一人”、“所谓‘曹雪芹小象’的谜”、“康熙朝的杭州织造”,以及他的关于《红楼梦》的序跋和题记九篇。也就是说,基本收全了胡适关于“红楼梦考证”的相关文字或篇章。

那篇“《红楼梦》考证”约占全书四分之一,五十多页,没多少字。而九篇相关的序跋题记约占了全书的近二分之一,一百多页。

在“考证”中被胡适之先生以朋友相称者,就我略知大名的,就有俞平伯和顾颉刚。他在考证中感谢他获益于他的朋友顾颉刚先生,为他查出了进士高鹗的“殿试三甲第一名”信息,他也赞同他的朋友俞平伯先生关于《红楼梦》后四十回的回目是高鹗补做的。当然,他更提到他的朋友马幼渔教授藏有一本“程甲本”的《红楼梦》。

“程甲本”、“程乙本”,这都是胡博士的命名。也就是程伟元和高鹗“串通”编排出版《红楼梦》的先后两个版本。沿用至今。注意,是我们的胡博士自己在文中用了“串通”一词。这词在现今颇有贬义。当然,高鹗的后四十回,其贬其褒,到目前也都是众说纷纭,令人莫衷一是。简单来说,若从出版事宜来看,无异是丰功伟绩一件。从“学术”方面而言,可能确实是有让人不得正宗的些许遗憾。当然,对于我们很多人来说,也只是觉得后面四十回的文字真是大不如前而已。其实,我们也大可不必过于苛刻。各人有各人的造化,各人也有各人的贡献嘛,何必求全责备。

以前看书也记得有人调侃过,说新文化运动的领袖胡适之,振臂一呼,应者云集,大家唯胡博士的马首是瞻,结果,不想,胡博士马头一掉,跑故纸堆里搞考证去了。看来这本《红楼梦考证》就是胡博士那时候的经典考证之一了。你还别说,胡适之就是胡适之,还真是有那么几把刷子的。回想自己这一两年随手翻过的一些有关《红楼梦》的所谓新著述,基本也还都是在胡博士划的框框中,除非很学究的一定要说个门户之见的道道来。从这个意思上来说,这胡适之还真的都是咱大家的朋友了。谁也不能阻挡俺们大家伙神交古人吧!

在本书收录的“俞平伯的《红楼梦》”一文中,胡博士摘录了顾颉刚的一段文字,其中有“平伯向来喜欢读《红楼梦》……常来我的寓所里探寻我们找到的材料。……我同居的潘介泉是熟读《红楼梦》的人,我们有什么不晓得的地方,问了他,他总可以回答出来。我南旋的前几天,平伯、介泉和我到华乐园去看戏。我们到了园中,只管翻看《楝亭诗集》,杂讲《红楼梦》,几乎不曾看戏。”(注:《楝亭诗集》是曹寅的大作。)可见,这几位日后都被称之为红学大家的“红人”,当时还真是一群“哥们”,随时随地的进行着“文人雅集”,探讨着“红学大义”。而在这篇文字下面,适之先生则重重的记上了一笔“1957,7,23 夜半纪念颉刚、平伯两个《红楼梦》同志”。真是同志呀,天各一方,惺惺相惜!文革,拷问了学术,拷问了友情,也更拷问了人性。

胡适之同学在那篇考证中最为有名的贡献就是关于《红楼梦》版本的考证,以及作者曹雪芹本人的考证了。固然,对于一部文学作品不能老是去揣摩作者如何,但是对于作者本人都无所知晓,可能也真是件郁闷的事。目前的学界对曹雪芹的身世,以及“程甲本”、“程乙本”,乃至“脂批本”等的观点,也还都是胡博士的贡献。我们还真是得感激他。当然,我们很多对于后四十回的“真实故事”,也还都是依赖于“脂批本”的透露以及基于前八十回文字的推论。前段时间读刘心武的《红楼梦八十回后真故事》,基本也还都是这一套路。牛人就是牛人,可以为万事法。

当然,胡博士自己也很谦虚,认为不是自己就比前人聪明多少,而是在于采用了科学的方法。这是他在和他的“朋友们”的文字信往来中的表白。他觉得既往的研究,即在他之前的研究,都是一种“附会”。确实是的,说什么是清世祖,说什么是董鄂妃,说什么是董小宛,说什么是纳兰容若,听听都让人头大,多亏被我们的胡博士紧急叫停了!不过,可能让胡博士遗憾的是,到了这么多年之后的今天,我们的红学还是沿着他的“胡说”,充当着他的“朋友”。没办法,江山没有才人出嘛!

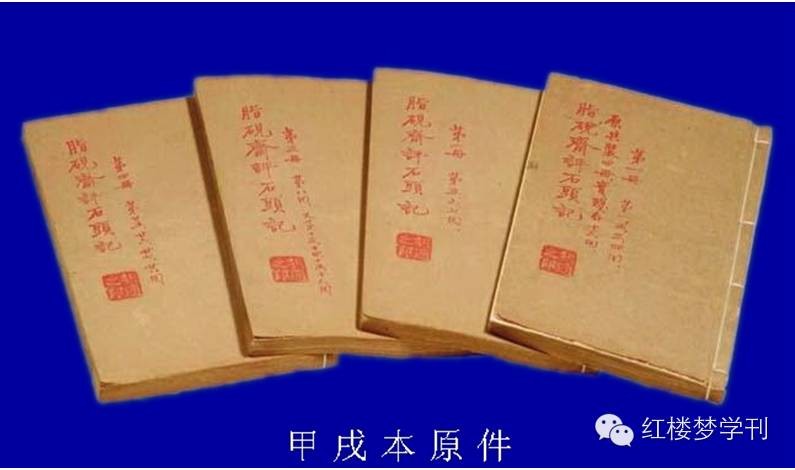

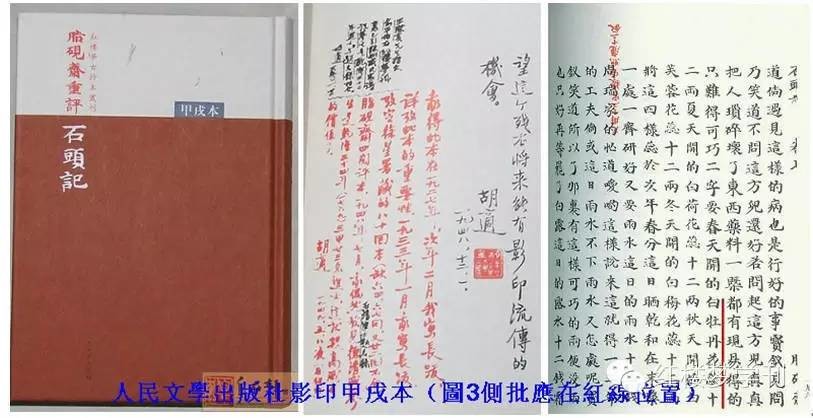

在这本《考证》里,还提到的一个类似于“朋友”的人物。他,就是周汝昌,这位日后大名鼎鼎的红学家。只不过,在《考证》里,他只是以一个学生的身份出现的。胡适之同学对自己手上的那个“脂砚斋甲戌本”非常的看重,认为是“海内最古的《石头记》抄本”。鉴于考虑到自己有让该版本流传的义务,于是就“让两位青年学人兄弟合作,用朱墨两色影抄了一本”。这学人兄弟,就是周汝昌兄弟。(补充一点,我们的胡博士自己坦言:三十七年十二月十六日,中央政府派飞机到北平接我南下,我只带了先父遗稿的清抄本和这个甲戌本《红楼梦》。可见其重视程度!)

胡博士提携后学,那可不是盖的。以前读书隐约也记得历史学家罗尔纲求学的时候,就在胡博士家连吃带喝好几年。而大名鼎鼎的林语堂,其学费中断后,也是由我们的胡博士自掏腰包悄悄寄达海外的。相识便是缘。同事也好,师生也罢,如果都真能以友相待,岂不是美事一桩?何必都成天吊丧着个脸,仇人一般的针锋相对呢!真是何必呢!

采用“脂批本”进行考证,推论未完之书,主要就是对于史湘云的结局、小红的结局,乃至袭人与蒋玉菡的结局,甚至可能的宝玉和凤姐的“狱神庙”结局,以及对于前八十回内的秦可卿“淫丧天香楼”就如何的变成了“死封龙禁卫”等等的推测与讨论。所有这些,居然都是肇始于胡博士的这本《考证》。胡博士果然犀利。我以前读到秦可卿死前的病情急转,也总是觉得有点蹊跷。原来是删除了天香楼事件之后,曹雪芹在补这个大篓子。为了避免突兀,这中间就穿插上了贾瑞的“正照风月宝鉴”,让他也病上了一年。诸如此类把,“胡说”的精彩还真是随处可见。

目前也都基本认可胡适之的《考证》:“脂砚斋”是“同雪芹很亲近的,同雪芹弟兄都很相熟;我并且疑心他是雪芹同族的亲属”。只不过,我也看到过有人甚至说,“脂砚斋”肯定是曹雪芹的知己,而且还有可能是位“红颜知己”。汗,我自己也觉得如此最好!如果真有这么一位,那好歹也是对我们那位“举家食粥酒常赊”的雪芹大人的一点慰藉了!没办法,才子佳人,谁不喜欢。花好月圆,谁都想要。就不要说这是咱中华文化骨子里的偏好了。你看哪一部好莱坞的大片不是“高大全”的主角在最后关头来了个高大上的“花好月圆”。所以,胡博士觉得高鹗了不起的地方,就是在后四十回里保留了曹雪芹的悲剧结局,突破了历来的大团圆。

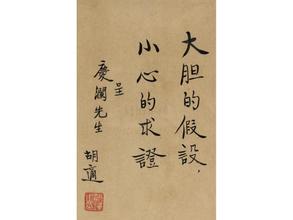

神秘的“脂砚斋”到底是谁呢?胡博士有一个大胆的假设:“我相信脂砚斋即是那位爱吃胭脂的宝玉,即是曹雪芹自己”。可惜的是,可能面对胡博士的大胆假设,我们没有做到足够的小心求证,以致目前还没多少人敢持此意见。但是,这真是一个非常有意思的命题。一个人交朋友,往往就是因为他在别人身上看到了自己的影子。一个人写的书,为啥就不能自己写点眉批呢?说不上这就是一种跳出红尘看自己,有点像是冷眼旁观的状态!

我们实验室以前有位女同学,她就挺有意思的,她快毕业的时候,她的QQ签名档就写成了“她快毕业啦!”等她工作了,她就改成了“她开始自食其力啦!”她都用的是第三人称“她”。结果还有个别同学留言问她:是谁要毕业了?是谁要自食其力了?记得她好像都不予回答。我也只是暗笑提问的人真当是不解风情。

自己是自己的朋友又何妨?

胡博士的这一论断出现在“跋乾隆庚辰本《脂砚斋重评石头记》抄本”这篇文字之中。他说:“脂砚”只是那块爱吃胭脂的顽石,其为作者托名。并指出,原本有作者自己的评语和注语。其中最明显的“注语”就是对于“护官符”和“芙蓉女儿诔”的作者自注,可惜都被后来版本当做他人评注,删除了。评语,就更不用说了。说实话,没了注释,那几节文字还真是不好懂。

关于“考证”的方法,胡博士也是在和他的朋友们的讨论中对此加以详细说明的。咱也就不用学究的加以评论了。只是,有趣的是,胡博士给大家讲了他得到那个“海内最古的《石头记》抄本”,也“确是天地间唯一的孤本”的来历。大意就是:新月书店的广告出来了,藏书人就把该书送了过来。实际是,那位藏书人起初联系过胡博士,胡博士不以为然,以为没啥价值,后来看到胡博士他们的“新月书店”广告,藏书人干脆就把这书送到了书店,胡博士一看,果然是好东西,这才花重金购了过来!结果这句“广告出来了”,很多人就误解了,想当然成了是该藏书的广告出来了,然后胡博士购买了过来。

为啥啰嗦这个故事呢?因为这个爱考证的胡博士,在这本考证里,还干了一件“考证中的考证”。也就是:“这是因为1954年10月以后,中共开始清算俞平伯《红楼梦简编》与《红楼梦研究》,不久就“枪口转向胡适”,引起了几百万字的清算我的文字,实在“美不胜收”了!胡博士起初怀疑这期间大陆出版的《红楼梦书录》是出自周汝昌兄弟之手,但是通过他自己的考证,就觉得能把“广告”误解的,肯定不是熟知事情经过的周汝昌兄弟。(1962,跋《红楼梦》书录)。看来这科学的考证方法,还真是有用武之地。当然,文革期间,不知道又有多少人为自己曾说过“我的朋友胡适之”而悔青了肠子!

所有这些,也就都和《红楼梦》里面的谜一样,总是那么的说不清、道不明了。借用胡博士的一句话:“这个谜只好等上海灵学会把曹雪芹先生请来降坛时再来解决了”。

我自己倒是有点诡异的想法,存有这么多的未解之谜,实际未尝不是一件好事。尤其是从文学的角度而言。缺少了后四十回,倒是给了我们很多想象的空间。有了“脂批本”的“剧透”,甚至让我们的脑海里有了一个完全不同的新的《红楼梦》。也就像,有了“我的朋友胡适之”,不也让人更加看到了那世态万千吗?

“朋友和真理既然都是我们心爱的东西,我们就不得不爱真理过于爱朋友了”。这是胡博士在和“附会派”讨论中的话语。是他在“答蔡孑民先生的商榷”一文中,引亚里士多德的话所做的结尾。

鲁迅先生的名言:“一部《红楼梦》,道学家看到了淫,经学家看到了易,才子佳人看到了缠绵,革命家看到了排满,流言家看到了宫闱秘事”。就看你怎么看了。

“我的朋友胡适之”,他如果看到我的这篇文字,肯定也比较郁闷。觉得我不好好看他“考证”的功夫,却在哪里一位的揣摩什么“朋友”呢!

(注:图片均来自网络,未及考证。)

2015.11.24-26 于玉泉

https://m.sciencenet.cn/blog-82036-940515.html

上一篇:尺牍寸心:读梁实秋《雅舍随笔》

下一篇:华丽背后的孤寂:德加