博文

何时才会出现中国人的“圣诞讲座”?

||

何时才会出现中国人的“圣诞讲座”?

1、田锋 2李侠

(1、2 上海交通大学 科学史与科学哲学系)

二十一世纪的今天,一个国家整体的科学素养程度直接决定了这个国家核心实力的强弱,这是水涨船高现象的另一种变体形式。现在的问题是,如何从制度层面有效地提升公众的科学素养?使其从自发的状态上升到建制化的轨道,恰恰是知识传递的规模效应的内在要求,这也正是科学传播模式改革的职责所在,英国每年举行的“圣诞讲座”(Christmas Lectures)正好为我们提供了一种可资借鉴的模式。从学理层面上讲,科技传播的最大问题是科技传播的效率问题,即通过什么样的方式和途径,使得“科学”可以迅速地、有效地向公众扩散与传播?由此,衍生出第二个递进性问题:即如何才能培育一个国家的富有创新能力的文化土壤?从美国学者约翰·布罗克曼的《第三种文化》一书中或许可以得到一些启示,即在“科学”与“人文”两种文化之外,去建构“第三种文化”。我们认为把“科学传播”当做第三种文化形式发展下去,正是搭建“科学”与“人文”之间鸿沟的桥梁,这座桥梁有两个重要的功效:其一,不仅让公众知道和了解科学的内容、方法与结论,更是培养一种正确的科学态度与科学精神。其二,创新能力的文化土壤的涌现是基于知识的丰富性与易得性而带来的思维溢出效应。基于这样的理解,我们不妨剖析一下著名的“圣诞讲座”的做法。

关于“圣诞讲座”的起源,可以追溯到成立于19世纪初的英国皇家研究院(RI),而皇家研究院的设立则源于那个时代的竞争。众所周知,法国经过1789年的大革命,实现了从封建体制向共和体制的转变,制度变革带来的解放作用的影响是深远的,由此,法国在政治和经济上对欧洲大陆产生了巨大的影响,这也使得法国成为同英国在各个领域展开竞争的主要对手。在这种背景下英国只能充分利用本土的资源,打赢这场竞争,这就在客观上要求英国在“量”与“质”两个方面上做出重大改变。当时,化工与农业领域有很多紧迫问题急需通过把科学成果转化成技术应用的途径来加以解决,这在客观上促成了科学向技术的渗透,我们把这种模式称为早期需求驱动型转化。但是,要实现在科学与技术之间的双向推动还有很长的一段认知之路需要铺设。如果没有更多的人了解科学研究成果以及最新进展,那么,技术的提升就将成为无源之水,也是无法维系的,技术进步最终只能陷入自然进化状态,那是一条进步非常缓慢的道路,而且其后果高度不确定。如何从制度层面上解决科学与技术之间的脱节现象就成为一种时代之需。基于此,英国的有识之士逐渐认识到,通过提高普通公众对于科学的了解和理解是促成社会进步的一项极其重要的工作。由此,英国人开始建立面向公众进行科学传播的机构和团体。在当时的英国,主要有三个科学组织和团体向公众开展科学传播活动:第一个是1660年成立的皇家学会(The Royal Society ofLondon for Improving Natural Knowledge,简称RS);第二个是1799年成立的皇家研究院(Royal Institution of Great Britain ,简称RI);第三个是1831年成立的英国科学促进会(British Association for the Advancement of Science,简称 BA)。科学史的研究表明,这三个机构在科学传播上都做出了重要贡献,随后,欧美各国纷纷仿效这种建制化模式,成立自己的科学传播机构。近代工业革命的200年,足以证明这种制度化的努力所蕴含的巨大社会功能。本文提到的“圣诞讲座”正是英国皇家研究院(RI)的名片式的科学传播活动。

十九世纪上半叶,在英国皇家研究院工作的学者都是历史上著名的科学家,比如汉弗里·戴维、约翰·丁铎尔、詹姆斯·杜瓦等。在这些人当中就包括“圣诞讲座”的发起人,著名科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday,1791~1867)。法拉第是一位积极鼓励创新的科学家,他在英国皇家研究院工作期间,创办了两项重要的学术活动:一项是于1825年创办的面向年轻人的“圣诞讲座”(Royal Institution ChristmasLectures),因其讲座一般都安排在圣诞节之后几天,故美其名曰“圣诞讲座”;另一项是1826年创办的“周五夜话”(FridayEvening Discourses),这项活动的参与者都是科学家,属于严肃的学术活动。这两项学术活动都一直延续到今天。作为著名科学家的法拉第能够直接向公众展示他的科研成果,这个行动为科学家的职业角色转换开辟了一个新的领域,即科学家不仅要承担科学研究的任务,同时,他还肩负向社会传播科学知识的使命,科学家角色的这种功能拓展具有深远的历史影响:一则,把科学从象牙塔拉回到人间,从宏观上拓展了科学知识扩散的渠道,提高了知识扩散的速度,直接推动了科学知识社会化的进程;二则,著名科学家参与科学传播活动,以其自身的学术声誉作背书,保证了知识传播的前沿性、准确性与可靠性,有助于知识的社会接受度。据统计,法拉第从1827年开始主讲“圣诞讲座”,共主讲过十九次“圣诞讲座”,其中,从1851年至1860年连续主讲十年。法拉第的名著《蜡烛的故事》就是把他的“圣诞讲座”的内容整理后出版而成的优秀科普著作。英国的公众正是从“圣诞讲座”中了解到最杰出的科学家的最新研究状况。从1861年开始,由于年龄原因,法拉第把“圣诞讲座”的工作移交给另一位著名科学家约翰·丁铎尔(John Tyndall,1820-1893)来主持。由此,作为一种学术传统,西方科学知识的火炬传递从没有中断过。我们很难说清楚,法拉第开创的圣诞讲座带来了多少社会价值,但是在19世纪中叶以后,欧洲快速进入工业化社会,想必这种历史进程中就有圣诞讲座的功劳。科学知识一旦传播开来,它就如同种子一般在世界各地的土壤中生根发芽。

对“圣诞讲座”的历史演变进行梳理,不难发现,这是一种典型的自上而下式的由“科学”向“非科学”人士进行传播的下行路径。在“圣诞讲座”创立的初期,公众都是直接亲临现场聆听讲座。观众来自社会中各行各业,年龄层次跨度很大,能坐几百人的讲堂经常被挤得满满的。到1936年,“圣诞讲座”的发展迎来一个新的时代,借助于新技术的发展,“圣诞讲座” 开始通过英国的BBC进行电视转播。由于新媒体的介入,使得“圣诞讲座”的影响力迅速扩大,推广到全英国甚至是世界的其他国家和地区。通过电视转播观看每年一度的“圣诞讲座”,也成为西方国家普通民众的一项重要的科学文化活动。

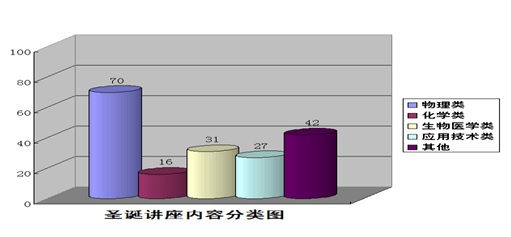

上图为186次圣诞讲座内容分类图,从中可以看出讲座所涉及的学科领域比较广泛,基本上涵盖了自然科学的各个主要学科,其中“其他”类讲座中有很多是跨学科内容的讲座,涉及到内容既包含理论知识又涵盖实践技能。从1825年由John Millington主讲“自然哲学”(Natural philosophy)作为第一期圣诞讲座的开始,到2014年由丹尼尔·乔治(Danielle George) 主讲“火花飞舞”(Sparkswill fly: How to hack your home),在圣诞讲座的发展历史中,只是在“二战”时期(1939--1942)停办四年,因为组织者考虑到空袭可能会造成大量的人员伤亡,从而取消活动。一项“科学传播”活动能延续接近一百九十年,这本身就是一件了不起的事情。无数科学家前后相继,用知识的薪火点亮了人类近代文明的200年,真正的力量都是缓慢而持久的。试想在法拉第开办圣诞讲座之时,正是清朝道光年间(1820--1850),那时的大清王朝正是吏治腐败,人心颓废,日益没落之时,看看两国的有识之士在同一时期都在做什么,这其间的认知差距,不难发现为什么时至今日我国还不是科技强国以及创新乏力的深层原因。

回顾“圣诞讲座”的历史,我们可以从四个方面借鉴其成功经验。第一,“科学传播”活动制度化与常态化。“圣诞讲座”延续近两百年,这一段时间正是现代科学快速发展时期,它验证了科学发展背后的因果关系。如今,西方国家已经把“圣诞讲座”发展成一种具有互动性的科学文化活动,这无疑对青少年的科学兴趣培养以及未来偏好的选择都具有重要的型塑作用。我们不必照搬“圣诞讲座”的时间安排,可以根据我国的国情去合理设置。如可以选择春节或者“元旦”等具有传统认同感的法定假日举行高规格的科学传播讲座。反观我国的科普活动也开展了几十年,各类讲座也举行了很多,但总体效果欠佳,大多呈现分散、凌乱、无规律、影响力小等特点,究其原因,就是没有制度化与常态化,也不能及时地产生广泛的社会影响力。科学是一项长久的伟大事业,不能指望通过某一次活动就能让公众马上产生决定性的影响。现在的任务就是整合各种现有资源,使科学传播活动逐步制度化、规范化、常态化。

第二,“科学传播”的传播渠道、方式与参与主体的多元化。法拉第在英国皇家研究院所创立的两项学术活动很好地体现了这个原则。“周五夜话”的参与者主要是专业的科学家,这项活动增进科学家之间的交流与沟通。而“圣诞讲座”则不同,它的参与者是科学家直接面向公众,特别是青年人,为科学的未来培养与吸引后备军也是职业科学家的职责之一。由此,横向与纵向的知识传播渠道以及多元化的受众群体,一起构成了立体的科学传播模式,达到最大传播效果。对于刚刚接触自然科学的青少年来说,一次终生难忘的“科学讲座”比做一千道作业题更能激发他们的科学热情。联想到最近网上热议的柴静拍摄的关于雾霾的纪录片《穹顶之下》,短短两天之内,网络播放已经超过2亿,暂且不论你是否同意柴静关于雾霾的分析,仅就传播效果而言,无疑它是非常成功的。它对于全社会关注雾霾、关注环境起到了很好的启蒙作用。对于科学传播而言,从柴静的成功之中不难总结出两点经验:其一,好的科学传播一定要做到传播主题与民众福祉存在紧密的契合度,从而具有潜在的情感共鸣基础,基于此,才会自动激活民众的偏好与注意力,从而达到好的传播效果;其二,传播主体要具有可靠的亲和力与专业精神,这是公民科学(citizen science)得以运行的基础,并具有高超的传播技巧与证据安排能力(优秀的演讲叙述能力、证据的合理安排、论证思路的清晰把握,合适媒介的选择等)。概言之,为了保证知识传播的权威性、可靠性与共鸣性,参加“圣诞讲座”的科学家必须具备两项基本条件:一是对本专业的科学研究具有高深的专业水准;二则是富有人格魅力与高超的演讲能力。

第三,“科学传播”活动形式和内容的多样化。我们通过近十年来“圣诞讲座”的题目可以看出,“圣诞讲座”的内容非常丰富。主办方考虑到“圣诞讲座”的受众大多是青少年,所以讲座经常会邀请一些女性科学家参与(如2009年、2013年、2014年),由此“圣诞讲座”的气氛是在一种欢乐和轻松的环境下进行的,这种安排很好地打破了科学家的刻板印象,也许这才是“科学”与“人文”的完美结合。

第四,科学传播对于中国的科技体制改革也具有重要的前瞻意义。随着中国政治体制改革的深入,可以预见国家预算的分配模式将实行公共财政模式。大科学时代,科技的发展一刻也离不开国家财政的支持,如果科技事业想要获得社会的持续支持,也需要科学界向公众与人大进行广泛的宣传与说明,只有当公众对科学家在做什么、以及做到什么程度有了准确了解,人大才能放心地向科学大胆投入,否则,未来科学界就时刻面临被消减预算的灾难性后果。而定期举办“圣诞讲座”形式的科学传播活动,能够很好地弥补科技事业与社会之间缺乏有效沟通的这块短板。

科技界必须未雨绸缪,充分认识到向社会传播科学是一项双赢活动,否则,缺少这个环节就是一个退化的双输局面。同时,借此契机也可以真正在“科学”与“人文”之间,筑起第三种文化的桥梁,现在是到了中国的“圣诞讲座”光荣绽放的时候了。

附录:

(图为:2014年由曼彻斯特大学的丹尼尔·乔治教授主讲的“圣诞讲座”现场)

【博主跋】这篇小文章写于2015年2月份,修改数回,发表在《科学家》杂志2015(4)上,合作愉快,是为记。

说明:文中图片来自网络,没有任何商业 ,仅供欣赏,特此致谢!

https://m.sciencenet.cn/blog-829-880767.html

上一篇:清明:我们只是想和过去说说话

下一篇:老嵇不该被禁言