博文

《范式变迁——现代医学与古代医学的分野与交汇》上篇(1)(2稿)

||||

上篇 轴心时代

《易传·系辞下》云:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

可见,那时候圣贤(自然哲学家)获得知识的途径,来源于天地间的现象和规则,根据观察到的事物,以及自己的体验,发明八卦理论,以传达神明的旨意,并类推万事万物的规律。正是这种认识论和方法论,帮助他们创造了轴心时代的灿烂辉煌的古代文明。

但古代文明与现代文明存在着质的差异。

第一节 从远古走来

一、人类的起源

(一)恐龙灭绝之谜

目前,科学界把人类起源与恐龙灭绝联系了起来:由于地球霸主恐龙的消亡,为哺乳动物的演化和繁盛提供了契机。

在我们这个地球上,曾经有很多生物种类先后出现又一一消失,那是生物演化史中的寻常事件。但是,作为统治地球1.6亿年之久的恐龙(生活在距今大约2.4亿年至6500万年前),为什么会突然之间就从地球上消失了,这不能不引起科学家们的种种猜测。

6500万年前白垩纪末期的地球上究竟发生了什么,使得恐龙和另外一大批生物统统死去,大家一直争论不休。虽然各种说法很多,但比较有说服力的是“陨石撞击说”。

1980年,美国科学家在6500万年前左右的地层中发现了高浓度的铱,其含量超过正常含量几十甚至数百倍。这样浓度的铱只有在陨石中可以找到,科学家们因此把它与恐龙灭绝联系起来了。根据铱的含量还推算出撞击物体是相当于直径10公里的一颗小行星。这么大的物体撞击地球,其打击肯定是无与伦比。科学家以地震的强度来计算,大约是里氏10级,撞击产生的陨石坑直径将超过100公里。他们用了10年的时间,终于有了初步结果,并且在中美洲犹加敦半岛的地层中找到了这个大坑。推算结果,这个坑的直径在180~300公里之间。

2009年,来自中国的古生物学和物理家黎阳在耶鲁大学发表的论文是这样描述的:他们在6534.83万年前的希克苏鲁伯陨石坑K-T线地层中发现了高浓度的稀有元素铱,其含量超过正常含量232倍。如此高浓度的铱只有在太空中的陨石中才可以找到,地球本身是不可能存在的。根据墨西哥湾周围铱元素含量的精确测定,当时是一颗类似小行星的物质不仅撞击了地球中美洲地区,还撞破了地壳,致使地球内部岩浆汹涌喷出,撞击造成的超级火山爆发,从古玛拉岩石的同位素含量测出此次爆发的威力远远高于黄石超级火山最大的能量(普通火山口的直径也就是是几百米,而这次被撞击成的口子直径超过148千米),整个地球被浓浓的火山灰和毒气所覆盖,导致太阳光无法穿越大气层到达地球表面,植物无法进行光合作用,大气层氧气含量极低。综合这些因素造成此次生物的大灭绝。

在此之前,学术界都把外来天体撞击说和火山喷发说分开讨论,但外来天体说光是撞击不足以影响那么严重,时间那么久,范围那么远(全球性的);而火山说,地球上的火山活动本身就很多很剧烈,但都不足引起如此大的生物灭绝,包括黄石超级火山在内。因此,黎阳提供的论证方向和证据可以完美地解答国际古生物界的长期疑问,两者的结合才可能是造成地球生物大灭绝的原因。

当然,这还只是猜测。对于恐龙的灭绝,科学家至少提出了90多种较有道理的假说。因为假说越多,真相离我们的认识可能越远。无论如何,恐龙在地球上的霸主地位共延续了1.6亿年,经历三叠/白垩界线处的大灭绝事件之后,当时所有重约10~25千克的生物基本都灭绝了。许多哺乳动物在此阈值之下,因此得以躲过此次灾难并在其后大型化,向空出来的生态域进军。毫无疑问,人类是诸多哺乳动物中进化得最幸运的一个种族。

(二)恩斯特·海克尔与《人类的进化》

1874年,德国动物学家、哲学家恩斯特·海克尔发(Ernst Heinrich Philipp August Haeckel,1834-1919)表了他宣扬进化论思想的重要著作——《人类的进化》。该书出版后,在世界范围的科学界赢得了极高的声誉。查理·达尔文(1809-1882)曾说:假如海克尔的这本书早点出来的话,他就没有必要去写《物种的起源》一书了。

该书共分为四个部分,对人类的进化进行了生动有趣的说明:(1)人类的科学;(2)人类的胚胎发育;(3)人类的树状系谱;(4)各种器官的进化。书中在回顾了胚胎学和进化论的历史发展的基础上,海克尔对17世纪以来的人类科学成就做出了肯定,进一步提出了“生物发生律”。

他的研究从古生物学化石、比较解剖学中动物形态的分类,以及胚胎学中高等有机胚胎的发育过程等多个层面出发,阐述了生物进化和人类发生的历史。海克尔从动物最早的祖先单细胞动物着手分析,明确了由低级动物变形虫、团藻、原肠动物、蠕形动物、两栖动物、爬行动物、哺乳动物到低级猿猴、类人猿以至人类的一步步演变过程。并从动物胚胎由没有任何器官的“卵”开始,逐渐生出囊胚、胚口、胚层、腔和腮囊、膜质管、软骨、神经索以至四肢的过程,来说明人类的起源和发生的经过。

最后,海克尔详述了动物器官的进化。用生物学事实说明神经、耳、腺、毛发、脑、胃、骨骼的形成,来说明低级动物到高级动物、无脊椎动物到脊椎动物的自热发展过程,系统的阐述人类进化的学说。

海克尔的本来职务是医生,后来任比较解剖学的教授。他将达尔文的进化论引入德国并在此基础上继续完善了人类的进化论理论,也是最早将心理学看作是生理学的一个分支的人之一,还引入了一些今天在生物学中非常普遍的术语如生态学、门等,也是优生学的先驱。但他将政治学称为“应用生物学”,因此一些理论和主张后来被纳粹理论家利用,成为其种族主义和社会达尔文主义的理由。

海克尔比较知名的文章主要是他的科普、嘲讽文章或者他的游记,他的学术文章至今依然可以提供新的启发。如他1866年的《形态学大纲》是世界上第一部达尔文的进化论的教科书,在他的1874年的《人类学》中他使用比较解剖学的方法来探讨人从动物世界的进化和人的来源。他的三卷《系统发生学》虽然很少有人读过,但这部从1894年到1896年发表的巨著,总结了他对整个动物世界的进化和亲属关系的认识。

下面,根据他的主要思想以及后人的研究阐述人类进化的历程。

(三)人类起源的基本过程

6500万年前,一颗直径超过10公里的小行星,以每秒几十公里的速度,猛烈撞击到墨西哥的尤卡坦丰岛上。这一撞击在短时间内严重破坏了地球的环境和气候,导致全球生态系统崩溃,当时80%的生物物种惨遭灭绝,尤其是爬行动物的黄金时代结束了。地球霸主恐龙的消亡,为哺乳动物的演化和繁盛提供了契机。

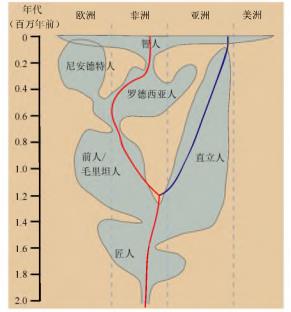

图2-1-1 人类的进化历程

图2-1-2 人类进化简史

5000万年前,灵长类动物呈放射状快速进化,从低级灵长类动物的原猴类中,分化出高级灵长类动物。这时候,有的猴类开始向猿类演化,原始猿类逐渐从猴类中分离出来。目前已知的最早猿类,是出土于埃及法雍的生活于3500万至3000万年前的原上猿,其次是距今2800万至2600万年前的埃及古猿。2300万年前,又演化出森林古猿,目前在非洲和亚欧大陆的很多地方,都发现有森林古猿的化石。

但是,进化的原则是适者生存。在漫长的生存过程中,森林古猿分化出了巨猿、西瓦古猿和拉玛古猿等多个分支。1400万年前,拉玛古猿开始出现,目前在非、亚、欧三大洲都发现有拉玛古猿的化石(中国云南禄丰也有发现),其共同特征是:吻部短缩,齿弓向后张开,牙齿排列紧密,犬齿小,颊齿齿冠宽短,下颌第一前臼齿为双尖型,釉质厚。这些等点与人类相似,而与猿类不同。多数学者认为,拉玛古猿是人类和猩猩的共同祖先。

1200万年前,地壳运动开始在非洲东部制造一条南北走向的大裂谷,把非洲分为东部和西部两个相对独立的动植物系统,这可能成为人和猿分道扬镳的关键因素。

600多万年前,南北美洲还不相连,在太平洋和大西洋的中部,洋流相通;北冰洋较暖,其海水盐分较高,不易结冰。后来,地轴倾斜角产生变化,地球接受的太阳光略微减少;地壳运动在中美洲制造了巴拿马地峡,阻断了两大洋的中部洋流;北冰洋雨水增多,其表层海水的盐分降低,较易结冰。这些因素综合在一起,使南北两极形成大冰盖;南北极的大冰盖又反射出大量的太阳光,从而使地球进入冰河期。

在那冰河时代,气候严寒大量的水以冰雪的形式储存于陆地之上,海平面下降了大约50米,全球干旱少雨,地中海干涸。但是,在非洲大裂谷的西部,由于地处赤道附近,距离大西洋不远,而且地势较低,仍然雨水充沛,森林茂密,那里的拉玛古猿栖息在大树之上,食物充足,生活悠闲,所以进化缓慢,后来逐渐演化成猩猩。与此同时,在非洲大裂谷的东部,地壳运动抬高了地势,阻断了来自遥远的大西洋本来就不太多的水汽,使那里的降雨量由西向东渐次减少,原有的大片森林退化成草原,那里的拉玛古猿无树攀援和栖息,不得不来到地面,而且食物稀少,生活艰难。为了更好地适应环境,获取食物,躲避天敌,使视野开阔,大裂谷东部的拉玛古猿开始学习直立行走。这期间,那些与现今猿类共祖的种群,因不能适应新的环境逐渐灭绝。

在人类进化的历程中,这是极有哲理的事情:在适者生存的铁律之下,进化是顽强者的生存选择;环境优越与不能适应恶劣环境的物种都不能成为“上帝造人”的选择对象。

500多万年前,非洲东部出现了一种双脚勉强可以行走,双手作辅助的大型高级灵长类动物,这就是南方古猿。南方古猿,因其骨骼化石最早发现于非洲南部而得名,又称最早的人类(人属),或与其后裔的鲍氏猿人、能人和匠人一起统称为早期猿人。南方古猿的骨骼化石,主要在非洲南部和东部发现过十几处,其中最著名的当属“露西女士”。

露西女士,1974年出土于埃塞俄比亚,生活在300多万年前,死亡年龄在20岁左右,全身骨骼保存率达40%。南方古猿的主要特征是:齿弓呈抛物线形,犬齿不突出,没有齿隙;脑顶叶扩大,可能有原始的语言能力而且配合手势与他人进行交流;拇指可与其他四指对握,能使用天然工具;大足趾与其他四趾并列于足前方,脚底有足弓;头骨枕大孔的位置接近颅底中央,骨盆比猿类宽,能直立行走。南方古猿的头骨比人类的短,脑容量很小,只及现代人的三分之一,但脑结构已与人类的相近。南方古猿虽能直立行走,却步履蹒跚,行动笨拙而迟缓。从肩胛骨和臂骨看来,南方古猿依然保持其灵长类远祖的攀援特征。

虽然,南方古猿是公认的最早人类祖先,是人类的起源,是最早的人科动物,其体质特征和人接近(150万年前,南方古猿消失)。但是,南方古猿象人而不是真正的人,象猿而又与猿明显不同,处于二者的中间环节,是从猿到人过程中的第一种过渡生物。

(四)人类进化的根本环节

1. 直立行走的意义

从爬行的直立行走是人类诞生的重要标志。在这一过程中,我们的始祖那笨拙的双手,终于从行走功能中解放出来,以从事别的劳作。250万年前,在非洲,南方古猿几乎同时演化出多个分支:

(1)鲍氏猿人:鲍氏猿人貌似猩猩,体格粗壮;脑容量达500毫升以上;牙齿巨大,面部肌肉有力,耐粗食。鲍氏猿人以植物为食,食物充裕,生活悠闲,但食性单一,适应能力不强。100万年前,生存环境发生变化,鲍氏猿人因无法适应而灭绝。

(2)能人:能人的体形较为纤细,瘦高;脑容量在700毫升上下;手骨和腿骨与现代人近似。能人的食性广泛,既采食野果、嫩叶和植物块茎,又食用肉类,而且食物中的肉类比例很高。能人生活艰难,经常食不裹腹,但适应能力很强。

(3)匠人:匠人的体质特征和生活习性,与能人相似,但适应能力似乎更强。后代的直立人由匠人演化而来的可能性更大。

鲍氏猿人、能人和匠人,与其祖先南方古猿一起,统称为早期猿人。 能人和匠人,既采食果蔬,也捡食腐肉与蛋类,又猎食野兔、野鹿、野驴和羚羊等,可能还有简单的语言。但是,早期猿人既是猎人,进行狩猎,同时又是猎物,经常成为大型食肉动物的美食佳肴。

2. 制造工具的价值

从考古遗址中发现,能人和匠人似乎能建造简单的住所。更重要的是:遗址中出土了大量经过打制的石器,主要有砍砸器、刮削器和多边器等。据此可以想象,能人与匠人打制石器,而后手握石器去宰割兽肉,并对兽骨进行敲骨吸髓的场景。骨髓更富营养,而其他动物却没有能力享用骨髓。

在长期使用天然工具的过程中,人类祖先终于学会了制造工具,而工具的制造是有意识的活动,这种自觉的能动性是人类区别于其他动物的重要特点。这是因为,制造工具,能够促进语言的发展;使用工具,能够获取更多更好的食物;大量摄入高营养的食物,能够促进大脑的进化。从此,人类社会开始进入旧石器时代。

早期猿人的骨骼化石和生活遗址,主要发现于非洲的部分地区,现有材料不多。从发掘场地发现:能人或匠人,曾与几种不同种类的南方古猿共同生活在同一个场所里,甚至与其后裔的直立人在同一处生活。由于各自的生活习性不同,彼此之间并不存在生存竞争的问题。

将近200万年前,在非洲出现了直立人。直立人,又称晚期猿人。他们走出非洲,向亚欧大陆迁徙,这是人类进化史上第一次走出非洲。目前,在非、亚、欧三大洲,发现有大量的直立人骨骼化石和生活遗址。中国的元谋人、蓝田人、北京人,印度尼西亚的爪哇人,德国的海德堡人,北非的毛里坦人等等,都属于直立人的范畴。

直立人的脑容量在1000毫升上下;头骨很厚,眉脊突出,颅骨低平,具有猿的特征;腿骨似人,适宜直立行走,能象现代人一样快速奔跑。从脑颅骨的结构可以确定,直立人拥有语言能力。直立人过着采集和狩猎的生活,也许还使用一些符号进行记事。在人类漫长的演化过程中,直立人继承了其祖先的技能,并加以改良,能够按照自己的心思制作石器。在直立人的生活遗址中,除了出土大量的石器,同时出土大量被烧烤过的兽骨,以及其他用火痕迹。可以推知,在雷电等自然因素引发的大火中,直立人取来火种,加以保存,继续留用。

3. 火的使用

直立人用火,既能抵御寒冷,又能驱除猛兽,更能享用熟食,其意义非同小可。熟食肉类和鱼类,对人体大有裨益,能在相同数量的食物中摄取更多的营养,更有利于大脑及全身的进化。直立人虽然没有庞大的躯体,也不能高速飞奔,更没有尖牙利爪和犄角毒囊,但他们凭借聪明的大脑和灵活的双手,终于在动物界中获得了绝对的优势,逐渐晋升为食物链的最上端。

60万年前,非洲和亚欧大陆上的直立人各自独立演化出海德堡人。海德堡人,因其骨骼化石和生活遗址最早发现于德国的海德堡而得名。其实,海德堡人仍然属于直立人的范畴,是后期直立人的一种,其体质特征和生活习性,与原来的直立人相比变化不太大。

(五)从智人到四大人种

1. 尼安德特人

随后,在非洲和亚欧大陆上,由当地海德堡人各自独立演化而来的尼安德特人出现了。

尼安德特人,因其骨骼化石和生活遗址最早发现于德国的尼安德特河流域而得名,简称尼人,又称早期智人,或因其大多居住洞穴中而称之为穴居人。现今,在非、亚、欧三大洲,发现大量尼安德特人的骨骼化石和生活遗址,中国的大荔人、马坝人、许家窑人等,都属于这类早期智人。

尼安德特人的体质形态与现代人很接近,但仍存留若干猿的特征:眉脊发达,前额低斜,枕部突出,鼻子宽大,颌骨前突等。尼安德特人身材不高,但强壮结实;脑容量在1300毫升左右,比直立人大得多,脑组织也更复杂。在尼安德特人居住过的洞空中,发现大量精巧的石器制品、骨针、动物化石和用火痕迹。

28万至11万年前,地球经历一个冰川期;7万多年前,地球再次迎来最近的一个冰川期。尼安德特人生活的时代,正值两个寒冷的冰川期,其中只有四万年温暖的间冰期。尼安德特人身穿兽皮缝制的服装,烧火取暖;主要以狩猎为生,使用有刃有角的薄石片和木棒组合而成的形如标枪的猎具;狩猎时,经常组织多人,利用有利地形来伏击大型猎物,也会用火把将猎物逼入有利地形。尼安德特人已有葬仪;年长的人会把生活经验传授后代。但是,尼安德特人一直使用固有的工具,没有思考进一步改进。

20万年前,在亚欧大陆上,身材较矮的海德堡人在独立演化出尼安德特人(早期智人)的同时,在非洲,身材较高的非洲海德堡(直立人)也演化出了非洲早期智人(尼安德特人)。后来,非洲早期智人走出非洲,走向亚欧大陆,这是人类进化史上第二次走出非洲。

2. “夏娃理论”

考古研究发现:在亚欧大陆上,由当地海德堡人独立进化出的早期智人,与第二次走出非洲的早期智人,甚至与第三次走出非洲的晚期智人,至少共同生活过6万年。大约3万年前,所有早期智人都灭绝了,被晚期智人彻底取代。当代分子生物学的DNA研究表明,尼安德特人(早期智人)不是现代人的直系祖先,而是人类进化过程中的一个分支。

将近20万年前,在冰河期里,非洲虽不寒冷,却极为干旱,生存环境仍然恶劣,非洲海德堡人(直立人)在演化出非洲早期智人后,原来的种群几乎全部灭绝。15万年前,极少数有想象力的适应能力更强的非洲海德堡人的后裔,出现进一步演化而终于逃过劫难,活了下来。科学家采用分子生物学技术,对女性的线粒体DNA研究发现:现在全世界所有人,都是15万年前九位女性祖先的后裔,这真是人类进化过程中的一个奇迹,可见当时的种群规模小到何种程度!1987年,科学家据此提出“夏娃理论”,并开展寻找“夏娃”的行动。

3. 克罗马农人

15万年前,那些极少数因为拥有想象力而活下来的人,就是晚期智人(克罗马农人或现代人)。

11万年前,冰河期结束,全球气候回暖,晚期智人迎来了好时光,可是,好景不长。7万5千年前,印度尼西亚的苏门答腊大火山爆发,大量火山物质被抛入高空,并在大气平流层中扩散开来,遮蔽了大量的太阳光,导致全球气候产生急剧变化,此后一千年,地球再次进入冰河期。在那个冰川期之初,由于环境险恶,生存艰难,晚期智人的种群规模快速缩小,以至于几近灭绝。然而,到了6万年前,晚期智人终于适应了严酷的生存环境,其种群规模得以逐渐扩大与恢复。

10万至5万年前,晚期智人走出非洲,逐渐走向除了南极洲以外的每一个大洲。这是人类进化史上第三次走出非洲。在这期间,主要由于冰河期太冷的缘故,很多走出非洲的晚期智人(克罗马农人)又返回非洲,而后再次走出来。

克罗马农人,因其骨骼化石和生活遗址最早发现于法国的克罗马农山洞而得名,又称晚期智人或现代人等。目前,在世界很多地方,都发现有克罗马农人的骨骼化石和生活遗址、中国的山顶洞人、河套人、水洞沟人和资阳人等,均属于克罗马农人的范畴。但是,中国晚期智人与欧洲晚期智人相比,二者的体质形态稍有不同,制作的用具及创造的文化,水平相当而风格略异。

克罗马农人的体质形态已没有任何猿类的残留,与现代人基本相同,其主要特征是:颅顶高而宽大,眉脊几乎消失,颌部退缩,下颏明显,臼齿窝深等等。克罗马农人的头圆而丰满,脑容量达1400毫升上下,脑内纹褶复杂,与现代人没有差别,具有很高的智慧,拥有完全的语言能力。克罗马农人身材瘦高,四肢发达,动作讯速而灵活,双手极富技巧。克罗马农人以采集和狩猎为生,猎取鹿、羊、野马、野牛、甚至大型猛兽。克罗马农人知道埋葬已故亲人,利用长石片和石叶来制作工具。在克罗马农人的生活遗址中,发现大量尖状器,刮削器、各种石刀、雕刻器和钻头等石器,以及骨锥、投矛器、骨针和鱼叉等磨制骨器。还有各种装饰品,用骨头和软石雕刻的人物像和动物像,以及反映当时人们生活、劳作和狩猎场面的壁画、岩画。

可见,克罗马农人不但追求物质生活,同时知道追求精神生活。从出土的大量装饰品中可以推知,克罗马农人已有审美能力和爱美习俗,希望得到美的享受。更为重要的是:从众多壁画和岩画中可以推知,克罗马农人拥有丰富的想象力和一定的抽象思维能力。这种能力是以前所有生物,包括尼安德特人(早期智人)都不具备的。正是这种丰富的想象力和抽象思维能力,使克罗马农人更具创造性,并引领克罗马农人逐步走进文明社会。

根据线粒体DNA和Y染色体DNA研究发现,所有现代人都具有共同的非洲起源,其先祖主要的迁徙时间和迁徙路线大致是:5万年前,克罗马农人陆陆续续沿着非洲东海岸,越过红海,经西亚来到中亚,然后穿过印度,到达东南亚。4万年前,从东南亚出发,一部分人进入中国南方,越过长江到达中国北方,在东亚地区扩散开来,而另一部分人则越过一个又一个海峡(在那冰河期时代,由于海平面降低,那些海峡大都成了陆桥,可以徒步穿越),前往大洋洲。同时,又有多批走出非洲的克罗马农人继续来到中亚,其中一部分向西迁徙,到达欧洲,而另一部分则走向东方,进入西伯利亚和中国北方等地,与从东南亚北上的人群融合。在亚欧大陆的现代人群体中,中亚群体拥有最高的遗传多样性,最为古老,特别是乌兹别克群体。中亚地区是克罗马农人走出非洲后,两次主要大迁徙的起源地。

4. 四大人种

2万多年前,因为生活环境的不同,散居各地的克罗马农人又分化出四大人种:①蒙古利亚人种,又称黄种人;②高加索人种,又称白种人或欧罗巴人;③尼格罗人种,又称黑种人;④澳洲人种,又称棕种人。后来,在每个大种之下,又分化出若干小种。

2万年前,先后有两批蒙古利亚人越过白令海峡,到达美洲大陆,成为印地安人的祖先。

从遗传基因研究中得知,现代中国人并非元谋人、蓝田人和北京人等人的后代,也不是大荔人、丁村人和许家窑人等人的后代,而是5万年前走出非洲的克罗马农人——山顶洞人、柳江人、河套人及峙峪人等——的后代。中国本土直立人的后裔早已灭绝了。在中国及整个东亚地区,出现距今10万至4年前之间的古人类考古化石断层,也足以说明这一问题。

有的中国学者曾提出一种多地区起源说:将近200万年前,直立人走出非洲,走向世界各地,后来在各自的生活区域独立演化出早期智人,进而又独立演化出现代人,其间各地区的种群之间存在一定程度的基因交流。但是,如今从遗传基因和考古发掘两方面看来,多地区起源说都缺乏依据,目前难以成立。

1万1千年前,即基督教圣经中所说的大洪水时代,最近的一个冰川期结束了,旧石器时代也随之结束,人类社会开始进入新石器时代。这时候,人类开始养狗,使用弓箭(弓箭的发明比这要早,大约在2万年前)。华夏先民在长江流域种植水稻。大约1万年前,全球气候又经历一个短暂的骤然变冷过程,原来在中、高纬度地区的很多动物,有的逃往温暖的低纬度地区,有的灭绝,如猛犸象、剑齿虎和短面熊等都在这时灭绝。在这种情况下,中、高纬度上的远古先民因人口增长,猎物缺乏,生存艰辛,其生活方式不得不从以采集和狩猎为主,逐渐转向以农耕和畜牧为主,从而推动了农牧业的产生。

8千年前,世界上几乎同进出现了四个各具特色的农牧业中心:(1)中国,主要训养猪和鸡,黄河流域种粟(小米),长江流域种水稻,两地还兼种豆类等;(2)西亚的两河流域,以豢养山羊和绵羊为主,种植小麦和大麦;(3)非洲东北部,主要家畜是毛驴,农作物以高梁为主,兼种非洲小米和非洲稻谷;(4)中美洲,以训养驼羊与荷兰猪为主,种植玉米,马铃薯和棉花。

与此同时,大批新技术、新事物开始走进远古先民的生活:钻木取火、结网捕鱼、陶器、房屋、水井、村落、酿洒、乐器等。此外,纺织器具,食物加工器具等大量生产和生活用具,也在这时出现。这是人类开始进入定居生活的时代,更是人类迎来的第一个大发明、大创造的时代。这时候,相当于中国传说中的三皇时代,贾湖、后李、裴李岗、大地湾、汤家岗、河姆渡及仰韶等文化,或进入繁盛期,或开始萌芽。

5千年前,又有一批影响深远的新技术、新事物出现了:城池、文字、历法、车子(包括牛车)、独木舟、医药、丝织品等。这时候,在中国,正值五帝时代,相当于城头山、大汶口、良渚、屈家岭、红山及龙山等文化时期,国家的雏形出现了。在埃及,美尼斯统一上下埃及,建立前王国。4千年前,金属器具开始出现,古埃及人大造金字塔,华夏先民、古印度人和苏美尔人先后建立各自的国家。

从南方古猿开始,人类在经过长达500多万年的进化历程之后,终于迈进了文明社会。在这期间,那些身处优越环境、生活悠闲的种群,往往进化缓慢,适应能力较弱,而那些身处逆境、生活艰难、饱经磨炼的种群,则进化较快,应变能力更强。在人类进化史上,曾经多次面临环境、气候等因素造成的严重生存危机,那些无法面对新挑战的适应能力不强的人类所有分支种群,先后都被淘汰了,灭绝了,只有能够及时作出自身调整以应对新情况的适应能力强的最优秀种群,才得以存活下来,而且变得更加强大。

(六)人类起源的分期与理论研究

事实上,关于人类起源的许多问题还没有圆满的结论,以上仅仅是生物学及考古学界一般认识,随着人类起源问题的进一步研究,可能会有一些新的观点,甚至重大变革。例如,20世纪的新考古发现、基因检测技术发展和思想进步,大部分科学家同意单地起源说,但随着新考古发现的不断出现,有越来越多的科学家开始考察多地起源说。

1. 人类的进化四个阶段

目前,科学家把人类的进化分为四个阶段。

(1)早期猿人阶段:大约生存在300万年到150万年前,已具备人类基本特点,能直立行走,制造简单的砾石工具。

(2)晚期猿人阶段:大约距今200万年到30万年前,身体象人,脑量较大,可以制造较进步的旧石器,并开始使用火,如我国北京周口店的北京猿人。

(3)早期智人(古人)阶段:距今10-20万年到5万年前,逐渐脱离猿的特征,而和现代人很接近,如德国的尼安德特人。

(4)晚期智人(新人)阶段:大约4-5万年前,这时的人类的进化出现了明显的加速,在形态上已非常象现代人,在文化上,已有雕刻与绘画的艺术,并出现装饰物。如1933年发现的周口店龙骨山山顶洞人。此时原始宗教已经产生,已进入母系社会。在晚期智人阶段,现代人开始分化和形成,并分布到世界各地。

2. 研究人类起源的两个重要理论

(1)“夏娃”理论

上个世纪,人们发现了细胞中的线粒体,1963年,又发现线粒体中也有DNA。线粒体DNA在许多方面不同于细胞核DNA。在外形上,线粒体DNA是双线环状,而不是线状;人体细胞中的线粒体DNA仅为16569个碱基对,一个人体中约有1016的线粒体DNA分子;线粒体DNA中基因为37个;在高等动物中,线粒体DNA的进化速度比细胞核DNA要快5~10倍;最重要的是,线粒体DNA的遗传方式十分独特,即严格的母系遗传。脊椎动物精子中的线粒体DNA不会进入受精卵,即使个别进入,也会很快分解。所以子代的线粒体DNA只来自母方,父方的线粒体DNA不会遗传给子代。

上世纪80年代,人们运用10多种限制性内切酶,确定了人类线粒体DNA的基本顺序(又称剑桥顺序)。人类的线粒体DNA共有441个限制性切点,其中63%个位点是恒定的;37%个位点则是可变的。80年代中,美国加州大学伯克莱分校的威尔逊遗传小组研究了世界不同种族居民的线粒体DNA,他们发现全人类的线粒体DNA基本相同,差异很少,平均歧异率为0.32%左右,而线粒体DNA又是严格的母系遗传,因此从逻辑上说,现代世界各种族居民的线粒体DNA最终都是从一个共同的女性祖先那儿遗传下来的。威尔逊小组通过追溯不同种族线粒体DNA的原型,确定了现代人类线粒体DNA的发展谱系。他们发现,现代人类的线粒体DNA可以分成两大类,第一类仅见于一些非洲人中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中。而第二类线粒体DNA的最终源头也在非洲人中。也就是说,现代人类的线粒体DNA均来自非洲的一位女性,她是人类各种族的共同祖先。威尔逊等人说:“我们可以将这位幸运的女性称为夏娃,她的世系一直延续至今。”这一理论因此被称为“夏娃”理论。同时,在现代各种族中,非洲人之间的线粒体DNA的差异最大,这表明非洲人线粒体DNA中所积累的突变最多。非洲人是最古老的种族,从而也证明了非洲人是最早出现的现代人类。

威尔逊小组说,当时的非洲也许有几千个男女同“夏娃”生活在一起,但其他女性并没有生下女性后裔,所以她们的线粒体DNA谱系也就断绝了,只有“夏娃”的女性后裔代代繁衍,日益昌盛。威尔逊小组认为线粒体DNA的进化速度(核苷酸替换率)为每一百万年2%~4%,据此推算,这位人类的共同祖先“夏娃”应当生活在14万至19万年之前。大概在9万至18万年之前,她的一些后代离开非洲迁徙到世界各地,最终发展为现代世界各种族居民。

“夏娃”及其后代是现代人类(晚期智人),当“夏娃”的后代们来到世界各地时,各地已有许多古人类在生息,如欧洲的尼人,中国的北京人等。威尔逊小组认为,“夏娃”的后代们(即现代人的祖先)来到世界各地后,并没有与当地土著的古人类混合交融,而是“完全取代了”他们。因为,如果现代人的祖先与土著古人类混合的话,那些古人类就会将自身的、与“夏娃”不同的线粒体DNA遗传下来,现代居民中也就会出现许多种线粒体DNA。可事实上,现代各种族居民的线粒体DNA是高度一致的,都来自同一个女性祖先“夏娃”,除此之外不存在着其它来源的线粒体DNA。据此推断,那些古人类都灭绝了,被现代人类的祖先完全取代了。世界各地的现代人类不是从当地的古人类发展而来的,而是来自非洲。

“夏娃”理论提出后,在科学界及社会公众中引起了强烈的反响。以密执安大学沃尔泼夫为首的古人类学家坚决反对这个理论,他们认为化石材料表明世界各地区的现代人类是从当地的古人类发展而来的,并不存在着“完全取代”。以华盛顿大学的坦普列顿为代表的一些分子生物学家也坚决反对“夏娃”理论,并指出了其在计算机程序及计算方法上的错误。

面对着来自各方的猛烈批评,“夏娃”论者不断提出新材料论证自已的观点,并修改了某些说法,他们还在进一步研究,以期提出更有力的材料证明自己的假说。这场讨论至今尚在热烈进行中,无论结果如何,都将有助于更进一步认识人类的起源问题。

(2)“繁衍混合”与“生殖隔离”理论

猿人是怎样变成现代人的,这应该是世界上最神奇的故事(Eccles 1989)。考古学家、人类学家一直致力于追踪人及其最近源祖先在时空上的蛛丝马迹(图2-1-3),比较它们在形态结构(包括脑容量)以及生活习性等方面的变化,主要的手段是比较解剖学、化石、放射性测年、分子钟甚至古DNA技术等。目前已达成的一般共识是:现代人类是从古猿演化而来的,即南方古猿→能人(Homo habilis,距今约200万年)→直立人(Homo erectus,距今约150万年)→智人(Homo sapiens,距今约50万年)。

图2-1-3 —个关于人种群时空点扩散的观点(引自Reed et al.2004)

那么,人类是怎样一步步从古猿走到“现代人”的?Science周刊评出的2010年十大科学进展之一就是“解读尼安德特人的基因组”。来自哈佛医学院遗传系的Reich和来自德国人类进化马普研究所的Pääbo等在Nature周刊上撰文,报告了他们对一块“类人(human-like)”指骨进行核DNA(即细胞核22对常染色体和1对性染色体中的DNA)测序的结果。这块指骨取自南西伯利亚(苏联一地区)的丹尼索娃洞穴(Denisova Cave),约有40000年历史。根据对数据的分析,作者提出:除了尼安德特人(遗骨1856年发现于德国尼安德特河谷,约有50000年历史)与现代人的祖先发生过繁衍混合外,稍后很可能发生过丹尼索娃人与现代人祖先的繁衍混合。

可见,繁衍混合是人类逐渐进化的一个根本原因,也是人类一步步有别于古猿的内在机制。但是另一方面,物种分化的关键又恰恰是确认生殖隔离(物种也是依此定义的),如果两个近缘物种之间在生殖上隔离开来(它们的基因库不再混合),就成为了不同的物种。其实,要研究人是如何起源的,关键还要知道,一部分猿(人的祖先)是在何时、何地、因何与主体古猿种群出现生殖隔离的。这是更加困难的但是应该弄清的事情。

当然,现在地球上被确认的物种有数百万种之多,但真正知道它们起源各种细节的却寥寥无几。人的起源过程亦是如此,仍然处在遥遥无期的探索之中。

https://m.sciencenet.cn/blog-279293-1191048.html

上一篇:张功耀:告别中医中药

下一篇:《范式变迁——现代医学与古代医学的分野与交汇》札记(93)