博文

《传染病学史》札记:病原微生物学脱颖而出(2)

|||

(三)“细菌致病理论”的确立

1. 巴斯德的贡献

事实上,推翻“自然发生说”的过程就是建立从“微小生命体理论”到“细菌致病理论”的过程。一种新学说的建立,总是在碾碎旧学说的基础上开始突飞猛进的。

虽然在此之前的1853年,阿格斯蒂诺·巴谢(Agostino M.Bassi,1773-1856)首次实验证明由白僵菌引起家蚕的“白僵病”,并认为许多疾病是由微生物引起的;1845年,伯克利(M.J.Berkeley)首次证明是霉菌引起爱尔兰土豆枯萎病;1846年,塞麦尔维斯(Lgnaz Semmelweis,1818—1865)发现产褥热是由医生传播的,提出使用防腐剂预防的方法;1849—1854年,斯诺(John Snow,1813-1858)对伦敦流行的霍乱开展流行病学研究。1850年,达望(Casimir Joseph Davaine)在患炭疽病的家畜中发现炭疽细菌,同年,米切利斯(Eihardt Mitscherlich)发现是细菌引起马铃薯褐变。1853年,德巴利(Heinrich Anton De Bary,1831-1888)提出禾谷类锈病是由寄生真菌导致的。1872年,科恩(F.Cohn,1828-1898)发现枯草杆菌,一种多功能的微生物。1873年,奥波美尔(Obermaier)发现回归热螺旋体,是回归热的元凶。1875年汉森(A,Ha-nsen,1841-1912)发现麻风杆菌,揭示了这一恶疾的罪魁祸首。

但是,病原微生物学的长足进步得益于巴斯德和科赫的贡献。巴斯德不仅在推翻“自然发生说”过程中,取到了扭转学术方向的关键作用,并用一生精力证明了三个科学问题:

(1)每一种发酵作用都是由于一种微菌的发展,这位法国化学家发现用加热的方法可以杀灭那些让啤酒变苦的恼人的微生物。很快,“巴氏杀菌法”便应用在各种食物和饮料上。

(2)每一种传染病都是一种微菌在生物体内的发展:由于发现并根除了一种侵害蚕卵的细菌,巴斯德拯救了法国的丝绸工业。

(3)传染病的微菌,在特殊的培养之下可以减轻毒力,使他们从病菌变成防病的疫苗。他意识到许多疾病均由微生物引起,于是建立起了细菌理论。

2. 撰写“细菌学圣经”的人

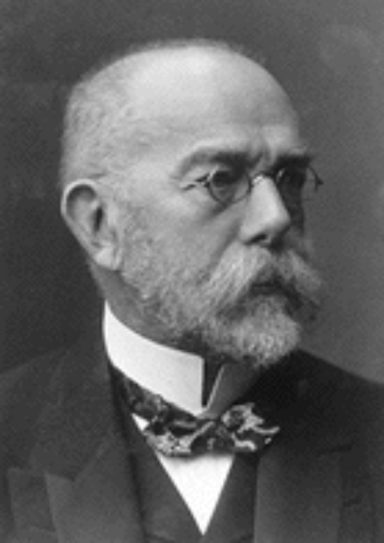

罗伯特·科赫(Robert Koch,1843—1910,图6-29)生于1843年,1866年毕业于德国哥廷根大学医学院,获得博士学位。他毕业几年后暴发了普法战争,作为随军医生参军,并于战争结束后到东普鲁士一个小镇做了卫生官员。1875年,他参观了德国许多伟大的科学研究中心,使他对正在新兴的微生物科学发生了浓厚的兴趣。当时,巴斯德发现了引起腐败的细菌,并由此提出的“微小生命体理论”正处于热烈的争论之中;李斯特(Joseph Lister,1827—1912)发展的外科消毒技术正在推广应用;他的解剖学老师Henle正在为疾病是由生命体引起的观点进行辩护。但是,细菌致病的传染途径还不明确。

图6-29 罗伯特·科赫(1843—1910)

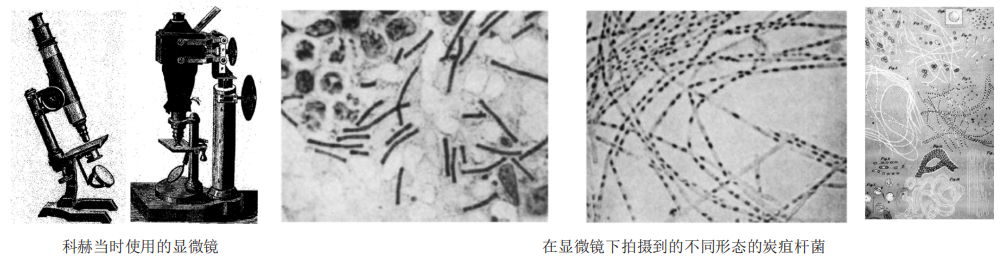

当时炭疽病在他的所在地肆虐,4年间杀死了528人及大约56000头牲畜,没有人能解释疾病传播的原因。科赫对患病牲畜的血液进行仔细观察,找到了病原体炭疽杆菌,把这种细菌接种到小鼠体内,会使小鼠患病并且感染给其他小鼠,最后还能从小鼠体内重新得到和牛身上相同的细菌。他还发现这种细菌可以形成圆形的孢子,孢子具有致病能力而且能够存活很长时间。而且,他用血清在与牛体温相同的条件下在动物体外成功地培养了细菌。这是人类第一次用科学的方法证明某种特定的微生物是某种特定疾病的病原。图18所示为科赫当时使用的显微镜和观察到的炭疽杆菌,及根据显微镜下观察到的炭疽杆菌不同形态的手工绘制的图。

图6-30 科赫当时使用的显微镜、显微镜下的炭疽杆菌及根据显微镜下观察到的炭疽杆菌不同形态的手工绘制的图

同时,科赫团队在研究炭疽杆菌和其他细菌的过程中,结合研究工作创立了一整套病原菌研究方法。科赫发明的用土豆片作为载体的细菌固体培养方法,是他对细菌学发展的又一重大贡献。在此基础上,他的博士后夫妇,Walther Hesse和他的妻子Fannie Hesse发现了一种熔点更高的琼脂作为固体培养材料。他的助手佩里(Julius Richard Petri,1852—1921)设计了培养皿,从而能够在有菌条件下分离获得由一个细菌长出的“纯培养物”(单菌落)。

尽管当时克雷伯(Edwin Klebs,1834—1913)和李斯特已经发展了液体分离技术,但这种方法既耗时,又难以保证获得“纯培养”。图19所示为一直沿用至今的“琼脂”(植物胶的一种,常用海产的麒麟菜、石花菜等制备,产自海南而得名)的固体培养材料、Petri发明的用于固体培养的平皿,以及由此可以方便地分离获得纯的细菌。

而且,科赫实验室的科学家们,还发明了细菌的固定、染色技术,及“油镜”(在观察被固定在玻璃片上的细菌,再滴上几滴油,能够提高显微镜的观察效果),为病原菌的鉴定提供了保障。科赫还将显微拍照应用在细菌学的研究中。1882年科赫采用改进过的抗酸性染色法,成功发现了引起肺结核的病原菌,并用血清固体培养基成功地分离出结核分支杆菌,进而用实验阐明了结核病的传染途径,确认了结核菌是结核病的病原菌,该成果于1882年3月24日在德国柏林生理学会上宣布,成为结核病防治史上的里程碑事件。

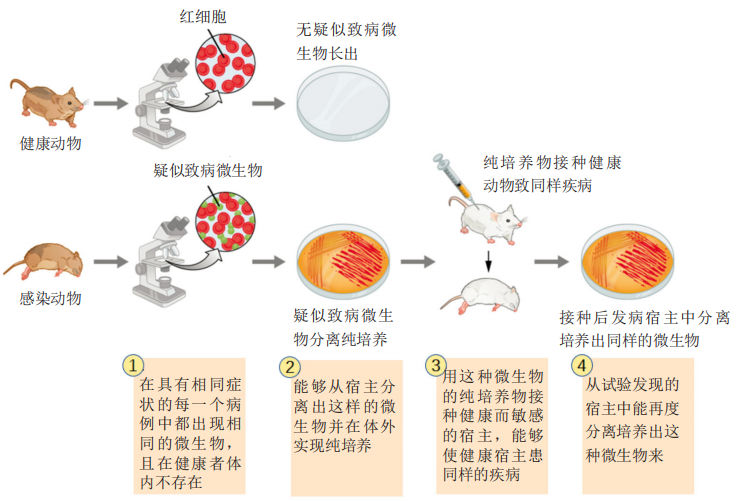

最值得称道的是“科赫法则”对“细菌致病理论”的验证和完善。在科赫发现炭疽杆菌后,开始研究动物的创伤。由此,鉴定出了引起动物败血症、坏疽和脓肿的细菌各不相同,还阐述了同一细菌具有不同生理形态的“共性”。从而提出:对于感染疾病的研究,必须研究特殊的致病菌,才对能够认识这种疾病的发生。他根据自己分离致病菌的经验,总结出了著名的“科赫法则”(图6-31):①具有相同症状的每一个病例中都出现相同的微生物,而健康者体内不存在该微生物;②能够从患病宿主分离出该微生物并在体外实现纯培养;③用该微生物的纯培养物接种健康而敏感的宿主,能够使健康宿主患同样的疾病;④从试验发病的宿主中能再度分离培养出这种微生物来(其中第④条为后人完善补充)。

图6-31 科赫法则过程演示

3. 发现病原菌的黄金时代

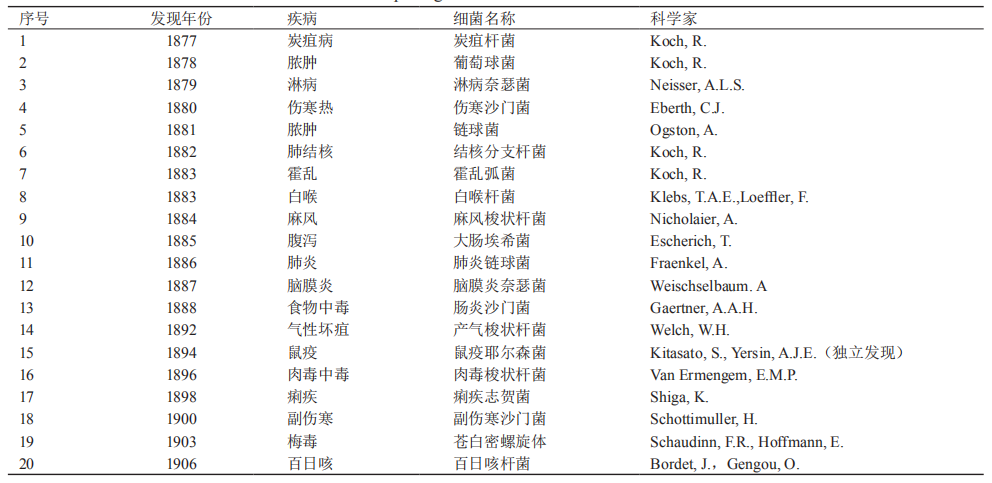

“科赫法则”为人类的传染病研究与防治起到了不可估量的作用。在这个原则的指导下,19世纪70年代到20世纪20年代成了发现病原菌的黄金时代,例如1883年科赫和同事一起在印度发现了霍乱弧菌以及阿米巴痢疾和两种结膜炎的病原体,1883年他的助手莱夫勒(Friedrich Loffler,1852—1915)发现了白喉杆菌,1884年加夫基(George Gaffky,1850—1918)发现了伤寒杆菌,1894年耶尔森(Alexandre Yersin,1863—1943)发现了鼠疫杆菌。表6-2列出了1877—1906年间科学家们发现的20种重要致病菌,这些致病菌的发现大大提高了人们对传染病的防治水平。科赫这样形容他发明的这套病原菌研究方法:“只要找到了正确的方法,发现就像从树上摘果子一样容易”。

表6-2 1877年—1906年期间发现的20种致病菌

(四)细菌学对医学的影响

1. 促成免疫学诞生

随着细菌学的发展,科学家在创立细菌分离培养技术的基础上,通过系统地研究,利用物理、化学,以及生物学方法获得了减毒菌苗。如巴斯德利用毒力减弱的细菌预防鸡霍乱的传染;把毒力减弱的炭疽杆菌注射给羊,预防羊炭疽病;用狂犬病毒在兔体内经连续传代的方法制备狂犬病疫苗。这些是主动免疫的开始。1890年贝林(E.von.Behirng,1854-1917)和北里柴三郎完成白喉抗毒素的研究,贝林因此获得首届诺贝尔生理学和医学奖。这是被动免疫的开始。

减毒疫苗和抗毒血清的发明不但为实验免疫学打下了基础,也为疫苗的开发开辟了道路,推动了19世纪以后治疗学的新发展。

2. 促进消毒法建立

无菌操作是现代手术成功的一项重要的保障措施。19世纪以前的各个历史时期,虽然都有大大小小的手术,但手术是在野蛮状态下实施的,而且手术后感染是造成病人死亡的常见原因。直到巴斯德、科赫等科学家发现显微镜下肉眼看不到的微生物,才揭开术后感染的谜底。

李斯特(J.Lister,1827-1912)是19世纪英国著名的外科医生。据李斯特记载,在截肢术的病人中约有1/2患者死于术后感染。当李斯特获悉巴斯德发现发酵的原因后,他得到启发,猜想术后感染也是微生物造成的。

于是李斯特借鉴巴斯德发明的消毒方法,寻找适合的消毒物质。他试用过氯化锌,最后发现石碳酸最理想。1865年8月12日,李斯特第1次把石碳酸应用在复杂的骨折手术中,获得成功。2年以后,李斯特把他的成功经验总结成论文,发表在著名的《柳叶刀》杂志上。

自从麻醉法、特别是石碳酸消毒法发明以后,许多复杂的手术都得以实施。李斯特不仅用石碳酸清洗伤口,而且还用石碳酸消毒手术台、手术室,这些措施大大减少了因手术感染的死亡率。然而至此伤口感染的问题并没有得到彻底解决,1886年德国人贝格曼(E.von.Bergmann,1536-1907)发明高压蒸气灭菌法才迎来医学史上真正的无菌时代。

无论是石碳酸消毒法,还是高压蒸气灭菌法,其最终的目的都是使自然界中的细菌失去毒力。如果没有微生物学家的贡献,人们可能依然生活在术后感染的混沌时代。

3. 推动其他病原微生物研究

1905年肖丁(F.R.Sehaudinn,1871-1906)和霍夫曼(E.Hoffinann,1868-?)在梅毒性下疮的分泌物中发现了梅毒螺旋体。1911年日本人野口英世(1576-1928)完成了梅毒螺旋体的人工培养,以后他又在麻痹狂患者尸体的脑脊液组织液中发现螺旋体,从而揭示出麻痹狂的致病因素也是螺旋体。

最早发现病毒的人是俄国的迪米特里·伊奥尔斯沃维奇·伊凡诺夫斯基(Dmitri Iosifovich Ivanovsky,1864-1920),1892年他在研究烟叶黑斑病的过程中发现了滤过毒。1898年,荷兰微生物学家马丁努斯·拜耶林克(Martinus Beljerinck,1851-1931)重复了伊凡诺夫斯基的实验,并相信了在穿过了过滤器的溶液中有一种新的、具有传染性的物质,他后来将这种物质取名为病毒。1898年勒夫勒和弗拉奇(P.Frosch,1860-1928)发现口蹄疫病毒。由于病毒必须寄生在其他生物体上,体外培养非常困难,直到1931年才有人将口蹄疫病毒在鸡卵内培养成功。

“立克次体”最先是由巴西学者罗沙-利马(Rocha-LimaDa)命名的,为了纪念为研究斑疹伤寒而献身的美国科学家立克次(H.T.Rieketts1871-1910)和捷克科学家普劳沃泽克(Prowazek von),1916罗沙-利马提出用“普氏立克次体”(Rickettsia porwazekii)命名流行性斑疹伤寒的病原体。1921年沃尔巴奇(Wolbach)等人研究证实欧洲流行性斑疹伤寒的病原体也是普氏立克次体。同时鼠型斑疹伤寒也开始引起人们的注意,1931年蒙蒂洛(Monteior)建议用Riekesttia Mooseir来命名,以明确鼠型斑疹伤寒的病原体与欧洲流行性斑疹伤寒的病原体是不同的。

衣原体最早是由宫川米次等(1935)从腹股沟淋巴肉芽肿患者的染色体中作为宫川小体而发现的,被命名为宫川氏体(Miyagawanella)(E.Brumpt,1938)。其后,相继又出现很多其它名称,例如,作为立克次氏体的亲缘种被称为Rickettsiaformis、Neor-ickettsia等,也有作为病毒类而称之谓鹦鹉热和腹股沟淋巴肉芽肿病毒(psittacosislymphogranvloma,virus,PLV)、鹦鹉热病毒群(Psittacosis virus group)等,相当混乱。现在已按伯杰氏分类法归为衣原体目(Chlamidiales,L.A.Pagei等,1971),这与“衣原体之父”汤飞凡的贡献是分不开的。

4. 指明药物学方向

德国化学家埃利希(P.Ehirhc,1854-1915)经过多次试验,于1910年研制出Salvasran散,即606。最初以为满足了人们的心愿,但后来发现606并不能杀死细菌,却对梅毒螺旋体有杀伤力。后来又将606改进成914,成为治疗梅毒的有效药物。沿着化学药物的研究方向,1935年德国化学家格哈德·多马克(Gerhard Domagk,1895-1964)发现一种红色染料,即对氨基苯磺酸的衍生物,俗称百浪多息(Protosil),能够杀死链球菌、肺炎双球菌、脑膜炎双球菌、淋球菌等多种球菌。磺胺类药物的出现开辟了人工合成药物的新途径。

抗生是指两种微生物之间存在对抗的关系,早在巴斯德时代已有抗生概念的萌芽,那时已知道空气中的某些细菌能够抑制炭疽杆菌的生长,但是没有引起人们的注意。1922年英国细菌学家弗莱明(A.Fleming,1881-1955)发现溶菌现象。1928年弗莱明培养的葡萄球菌被青霉菌污染,青霉菌周围葡萄球菌的菌丝变得透明,甚至溶解。他断定起杀菌作用的物质是青霉菌在生长过程中产生的代谢物,他称之为青霉素。以后弗莱明研究证实青霉素具有杀死链菌等细菌的功能,对人和动物的毒性很小,而且不会影响人体内的白细胞。

1943年青霉素第1次成功地用于治疗病人,临床证实青霉素对猩红热、梅毒、白喉、脑膜炎、淋病等传染病都有明显的治疗效果。青霉素诞生以后,链霉素、金霉素、四环素、土霉素等抗生素陆续被发现并用于临床,针对细菌的有效药物不断被发现。

5. 导致传染病学浴火重生

细菌学的确立,不仅推动着以上学科的产生和发展,而且与流行病学、病理生理学、病理解剖学、药理学,以及预防医学、康复医学等互相促进,共同发展。这一系列的成就,导致古老的“疫病学”凤凰涅槃,浴火重生,迎来了崭新的面貌,各种传染病的诊疗发生了天翻地覆的变化,人类与疫病的战斗取得了里程碑式的进步。

当然,传染病学仍然并不完美,但相信在与疫病的较量过程中,上帝的天平终将向人类的智慧倾斜。

(五)病毒学的诞生与发展(待续)

https://m.sciencenet.cn/blog-279293-1256778.html

上一篇:《传染病学史》札记:战胜恐惧的力量从哪里来

下一篇:《传染病学史》札记:病原微生物学脱颖而出(3)