博文

红学基础工程的坚守、充实、更新与提高

||||

红学基础工程的坚守、充实、更新与提高

----以《红楼梦大辞典》为例(河南教育学报PDF版)

受权发布吕启祥(中国艺术研究院研究员)文 黄安年的博客/2015年11月12日发布

按:这里受权发布的是中国艺术研究院研究员吕启祥的文章红学基础工程的坚守、充实、更新与提高--以《红楼梦大辞典》为例(河南教育学报PDF版,河南教育学院学报2015年第3期发表,2015年5月出版)。责任编辑在页下注明:本文根据“纪念曹学芹诞辰300周年学术研讨会”发言整理。

本博主受权在2015年3月31日黄安年的博客上发表了这篇发言的全文,现予附后。

我们高兴地看到,由冯其庸亲自签署的与人民文学出版社的修订1990年版的《红楼梦大辞典》启动仪式已经在2015年11月11日人民文学出版社举行,编委李希凡、张庆善、胡文彬、吕启祥与会,冯其庸先生给大会带来口信表示祝贺。

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

12,

****************************

红学基础工程的坚守、充实、更新与提高

----以《红楼梦大辞典》为例

[3月29日《纪念曹雪芹诞辰三百周年学术研讨会(2015)》发言]

受权发表吕启祥(中国艺术研究院)文 黄安年的博客/2015年3月31日发布

什么是红学研究中的基础工程?大体上应包括《红楼梦》的校本、书录、辞典、资料等。延伸而言,红学概论、红学的学术史、红学学案等也是基础工程;然而这是更高层级的,此处不论。本次会议的主旨在百年红学的回顾与展望,时贤已有很多精到的论述。本人愚钝,视界不宽,只能就上世纪五、六十年代主要是八、九十年代以来亲身参与的红学基础工作略陈浅见。我的涉红在中年以后,参与的主要是人文普及本、大辞典及稀见资料汇编这样的基础工作,这里只就《红楼梦大辞典》的当年初创和期望修订谈两点意见。

一草创不易

1,课题论证和质量要求

回顾三十年前的1984年,那是《红楼梦大辞典》的准备阶段,包括调查研究、草拟辞目、摸索体例,拟出了一份相当详细辞目的征求意见稿,打印后装订成册,分发讨论。85、86年进入第二阶段即试写条目、分工落实,分批交稿的阶段。到了1987年进入修改定稿阶段,就在这一年,我受命填写了中国艺术研究院重点项目《红楼梦大辞典》的科研项目议定书。申请和批准的经费为5000元。

这一项目即《大辞典》的主编人是冯其庸、李希凡二位,议定书上有他们的亲笔签名,时间为1987年6月23日。

项目论证的第一条写道:“《红楼梦》这部作品本身,反映生活规模宏大,描写深微,素有中国封建社会生活的“百科全书”之誉。它以一部作品构成一门独立的学科,称为“红学”,二百年多年来研究成果不断积累,蔚为大观,将这些成果加以集中概括,筛选整理、通过辞典的形式扼要地、客观地给以介绍,则不仅为红学入门所需要,也是为红学研究进一步发展所不可忽视的一项基础工程。”论证第三条则列举了已经和将要出版的各类红楼梦辞典五种及各自特点,并说“鉴于以上情况,我们这部辞典应吸收各家之长,具备自己的特色,力求做到详备、丰富,客观、准确,具有较高的学术性和较大的普及性。”以上可以见出当年对这一项目意义的认识和质量的要求。

2,组织队伍和凝聚力量

上表也申报了辞典包括的内容“各项总计约一万个辞条”,涉及面广,清醒地意识到仅靠本所“人力单薄、资料欠缺”诸多局限,因而“编写人员需采取红学界内外和所内外结合的办法”,“尽可能将编写人员的专业特长及平素积累体现在辞条之中”,参加编写初稿的还有不少中青年同志,“他们精力充沛,完稿较快,请老专家把关,使之各得其所,发挥优势”。在叙述完成本项目的有利条件时,还特别提到了“主编人在红学界内外的学术声望和社会联系,得以组织起同辞典的规模和质量相适应的编写队伍和最终担负起这部大书的学术责任。”

其时,李希凡是常务副院长并主管科研,冯其庸是副院长兼所长,作为主编,绝非挂名,亲自出马请撰稿人和审定人,如建筑请杨乃济,器用请陈增弼,哲学宗教的编写者是中年同志马书田而请周绍良先生审定,服饰器用则请朱家溍先生审定,医药请巫君玉大夫审定等等。我自己协助主编组织协调、奔走联络,虽难以周全,亦竭尽全力。编写人员二十余位所内仅占半数左右,除上述辞典涉及面广的原因外,还因所内另有项目,不可能悉数投入。总之,凝聚力量,共同坚持,洵非易事。

3,编写辞条需锐意穷搜、多方斟酌,并不比写学术文章省心省力。

笔者在《大辞典》的学术总结“《红楼梦大辞典》编纂旨趣述要”(载《红楼梦学刊》1990年第3辑)中坦承,自己的主要精力用在了筹措协调、看稿修改上,具体承担的条目不多。尽管如此,仍深知其中甘苦。仅举小例,以见一斑。

如词语,看似平常,却费力气。当年词典的编写在后,而新校本、北师大校本、启功先生主持的注释单行本均已出版,这些成果自然成为辞典可靠的基础,但决非参照拼凑可以了事。心中始终记着辞典有较灵活的体例和较宽松的篇幅,应尽可能给读者提供相关文化知识背景。其时我家住北师大,图书馆各类工具书齐全方便,还有教员阅览室可随时查阅,我楼下住着一位从事中国近代文化研究的历史系教授,家中有大量明末清初笔记杂书(如《听雨丛谈》、《燕京杂记》、《两般秋雨庵随笔》、《巾箱说》、《不下带编》、《香祖笔记》、《广阳杂记》,等等),都一一借来,逐本翻阅,有可资参照者即摘成卡片,最终取用不多,却得之艰辛。

不少有争议或歧见的词条,颇费斟酌。有把握者,从一说;难确定者,则兼收。

总之,每类词条,都有各自的难点。

4,辞典出版后,海内外反响不错,以其较为详备,尤其是“红学人物”,收录比较客观公允。稍后,此书获得国家辞书奖,材料由我整理,责编获破格提升为编审。

回顾往昔,多位参与初创者已经故去,我心中唯存怀念和感恩。

二, 接棒更难

“接棒”指“接力棒”,这里把学术工作比作学术长跑,需要一棒又一棒、一代又一代的继力、传承。本来,像《红楼梦大辞典》这样的学术基础工程决不可能一劳永逸,它不是摇钱树或挖金矿,可以不费力气或稍为改头换面就拿高版税、取高稿酬,坐吃学术前辈辛劳的老本,甚至一边放言曾被评为国家辞书奖的《红楼梦大辞典》是“烂书”“错误比比皆是”,否定前人成果,学术“咒老”;另一边又袭用初版基础,踢开主编和编委,凭借手中权力任性而为。

在此,笔者郑重声明《红楼梦大辞典》2010年的所谓“增订版”与我无干。有所增益,不敢掠美; 产生问题,亦不负责。盖因增订版的实际主事者漠视前人,不让我有任何与闻机会,没有通知我开会,没有给我看过任何稿子,以至“躲起来”通稿,直至出书后,我才于2010年凤凰岭与会者一样,仅得会上分发的一本。增订版后记中谓“上编由吕启祥同志负责”,是强加于我,这一冠名未经我本人同意。

作为大辞典的草创者之一,我深知接棒之难,具体而言:

1,初版本身有缺欠、有遗憾,在当时条件下未能尽善。说实在话,各部分的撰稿人,由于种种原因,未见都能“得人”,各类辞条,亦不能都令人满意。笔者可以就自己所撰,举一、二小例,如“秦可卿”这个人物,说她“又名兼美”是不妥的;又如“红豆曲”应为曹雪芹原创,而辞典释文含糊,似本于清无名氏之《荡气廻肠曲》。此两例我于辞典付梓后就发现不当,改在书上,迄无机会纠正。曾经提出,未被理睬。

2,指误商榷很多,应予重视。首先,新校本已是第三版第二次修订了,较初版有了相当大的改进。作为注释,已尽可能地增补,但作为大辞典,并未涵括。

再者,九十年代以来,各种报刊陆续刊登过对于红注、辞典、释文的意见,应当加以汇集、研究、辨析,合理的应当吸纳。遗憾的是有些读者来信寄到研究所或学刊,作为初版编委并没有看到。

所看到的某些意见则往往是难以取舍、歧见颇多的学术争议问题。举例而言,如“三百六十兩不足龟大何首乌”,既是校勘问题,也是释义问题,各有各的理由和依据,作为一个疑难问题来探讨也是很有意思的事。然而长久以来,并无机会和场合来探讨类此问题,更谈不到提高辞典的质量。

3,新的研究成果亟待吸纳。比如作者的家世、生平、交游、脂评、版本、译本、续书、改编等学术视野有了很大的开拓,曹学有了大发展,这一切,理应在辞典中有相应的体现。这是不言而喻的,兹不展开。

举一近例:刚看到今年2月25日中华读书报载,获得读卖文学奖的《新译红楼梦》由京都大学人文科学研究所所长井波陵一教授化15年完成了7卷本,谓大大超过了伊藤漱平、松枝茂夫、饭冢朗等前人的译本。这样的信息需核实、研究,如属实应吸取。

说到红学人物及书目,25年过去,自应极大的丰富,特别要注重有规范地更新和充实。初版显然已经不能适应红学发展需求。红学史上许多人物,今已明朗,史料确凿,自应补充或调整。至于当代红学人物部分是所谓“增订版”最触目的“亮点”,也最敏感、最为人诟病。增入大批少壮红学新秀完全正当,但如何增入则不能“任性”和头衔崇拜。增订版整体失范失衡,需认真修订,不能顾此失彼,厚此薄彼。增订版中学界老人基本原封不动,仿佛二十余年一无成果;而新增学人头衔、职称职务、著作论文,洋洋大观。在一定程度上反映了如何对待学术前辈、对待当代红学铺路者的态度。

诸如张锦池、刘敬圻、庄克华、孙逊、应必诚、曾扬华、蔡义江、朱淡文、薛瑞生、沈天佑等人几乎原封不动,北京大学沈天佑、厦门大学庄克华居然仍是“副教授”,更不用说他们的成果。老沈已经逝世,地下有知,宁不悲夫!

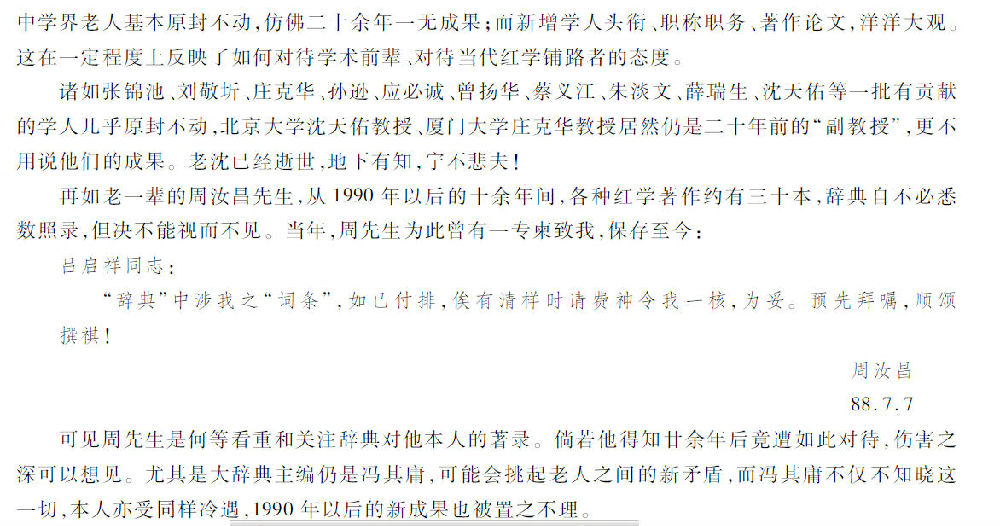

再如老一辈的周汝昌先生,从90年以后的十余年间,各种红学著作约有三十余本,辞典自不必悉数照录,但决不能视而不见。当年,周先生为此曾有一专柬致我,保存至今:

吕启祥同志

“辞典”中涉我之“词条”,如已付排,俟有清样时请费神令我一核,为妥。预先拜嘱,顺颂

撰祺!

周汝昌

88.7.7

可见周先生是何等看重辞典和关注对他本人的著录。倘若他得知廿余年后的“增订”竟如此对待,伤害之深可以想见。尤其是大辞典主编仍顶着冯其庸之名,分明会挑起老人之间新的矛盾,而冯其实已被架空,不仅不知晓这一切,本人亦受到与周同样的冷遇,对90年以后的成果一概置之不理。对此真可发一浩叹!

还可举出如香港老学者梅节先生的辞条增订版不仅删除了“香港知名红学家”的用词,也删去了他的《红学耦耕集》这样有分量的著作,怪不得他叹道:“我只老五行”。

简言之,面对这样的“增订”,典在何处?范在哪里?藐视前辈,愧对逝者。我真是欲哭无泪,效力无门。

尽管剥夺了老编委的知情权,为了顾全大局和当权者颜面,我还是强忍了。一面尽可能向师友致歉解释,一面仍诚恳地婉言相劝,直言相谏,希望能够修改和弥补。结果是依旧不予理睬。

又是四年过去,到了2014年末,我忽然从侧面闻知,辞典将改由人民文学出版社出版,主事者即命他的下属于春节后的三月交稿。这个消息令我喜忧交加,喜的是有了修订之机,忧的是质量。在被封锁的无奈之中,我向人文社的周绚龙(因新校本工作而熟悉,为主管大辞典出版的副总编)打了电话,应其所求,于1月中,我给他写了一封信。信的主要内容是①“把好质量关,功德无量”。②主编健在关注此事有委托书,老编委中有行家。

岂料这样一封充满善意的信,却招致飞来横祸,由主事者深思熟虑写就一封充满攻击诽谤的信,不听劝阻,一意孤行,2月9日亲自送到两位老主编家中(时冯先生因病住院节前在家静养),临走时搁下告状信,各给5000元“封口费”(被退回)。次日下午,我从他人手中索得这封“兼致吕启祥”的信。其时信已流布散发,广为人知。

信的基调是捧抬主编,打杀编委吕启祥。罪名包括在职期间莫须有的“破坏科研”,蛮横地责问我辞典的稿酬“为什么不给学刊一分钱”,诬陷我把辞典当成个人“私产”。且不说增订版主事人并未参与初版编撰的任何工作,现学刊编辑部也无一人参与其事,辞典的立项与学刊无关,伸手要钱无理无据。我所经手的唯一一次初版稿酬,二十余位撰稿人的收据保留至今;主编手谕任我为副主编亦为我在发稿时去掉。究竟是谁在要名要利?事实与公论俱在,仰面唾天,陷害别人反暴露了自己。退休之后,我并无知情权更无看稿权,反被责为“撂挑子”、提意见是“横挑鼻子竖挑眼”,最近的要求质量呼吁更成了“损阴招”的“破坏活动”,损害了“全体在职人员的利益”,将导致学刊“垮台”,广大爱好者“会失去这个最好的阵地”“你吕启祥会成为红学公敌”,还要我“负起法律责任和赔偿经济损失”。真是骇人听闻的恫吓和打压。

其信冗长,颠倒黑白,挑拨离间,人身攻击,难以尽述。万万想不到,这就是我几十年来坚守基础,要求质量所得到的回报。

当时,此信确使我身心伤透。我百思不解一个长期以来我所熟悉爱护对之充满善意的在任“所长”,怎么会变得如此面目憎狞,心机深险、下手狠毒?我几乎不相信自己的眼睛,怎么会陷入这个精心罗织的陷阱?

逐渐地我有所开悟:这封信如同一面人生的镜子,照彻了写信人的心肝肺腑和面目手段。它告诉我:什么叫利令智昏,为了钱,可以不求质量、不顾道义、不择手段、不守法纪;什么叫得志猖狂,有了权,可以随意惩罚下属,蒙骗名人,蓄意打击坚持诤谏的老学人。

我看到了这样一幅人生图景,当权者把主编捧上九天,把我打入地狱,自己扛着“红楼梦研究所、《红楼梦学刊》、中国红楼梦学会这三块金子招牌”(信中语),以集三权于一身的红学“掌门人”的招牌在学界招摇,他捧抬主编是因为还需要打名家的旗子,他打压我是因为不懈地要求质量,挡了他快速“赚钱”的财路。

如果我入地狱能够警醒学人,确保质量,挽救辞典,维护主编和出版社的学术声誉,我心甘情愿。

人性的邪恶和人生的崎岖,在我将近八旬的阅历中,再一次开了眼界,“文革”岁月仿佛重现。为此我倒要感谢此信的烛照。

归根结蒂,学术为公,踏实为学,才能葆有它的生命和活力。如同《红楼梦大辞典》这样的学术基础工程。固然有它的相对稳定性、典范性,仍须随着时代的变迁和学术的发展不断充实、丰富、更新提高。莎士比亚辞典之出到几十版反映了莎学的发展,大英百科全书这样权威性的辞书几年也有一个新版。这是常识,也是学术文化接力棒传承发展的生动体现。学术不能唯钱,也不能唯名。

《红楼梦大辞典》初版于1990年,至今已经二十五年,也就是四分之一世纪了。社会在急剧转型,学术生态有了巨大变化,红学的面貌在纷繁复杂的外部环境中也与当年廻异。而在泥沙俱下的大潮中经过冲刷、沉淀、筛选也的确有宝贵的收获和巨大的进步。辞典的接棒者若能沉下心来定睛静观,将其吸取、销熔,使之得以充实,更新,这是学术的正道、大道,正是笔者这样的草创者翘首以盼的事。

长久以来,我一直呼吁建设红学的基础工程,最近的一次是在去年,“如果以莎学为镜,深感红学缺少学术定力和操作规范,缺少对于学术基础工程一代又一代的投入”。今年初,我又提醒,“把好质量关,功德无量”。这是我一以贯之的再一次呼吁。

遵照著作权法,大辞典的著作权在主编,而非现任所长。两位主编多次表示,大辞典增订版不作认真修改,决不当这个主编,瞒着主编出版大辞典,侵犯了主编的著作权;人民文学出版社也明确表态没有两主编授权同意,我们决不出红楼梦大辞典。三月上旬,人民文学出版社社长和副主编、张庆善,应大辞典主编要求来到冯其庸先生家,达成一致,以1990年版大辞典为基础,进行认真修订。主编向出版社表示委托张庆善会同胡文彬、吕启祥做好修订工作。三月中旬,庆善、文彬、我,在主编之一李希凡先生家,举行了启动工作会议,会后有纪要。

最后,我还有一句话要说。一切有良知的学人,一切关心我的朋友,谢谢你们。

我们渴望有一个风清气正的学术环境,首先要自律。每一个《红楼梦》的爱好者尤其是研究者,都应具有人文情怀,尊重他人、同情弱势,弘扬真善美;同时也要透过作品阅历人生,辨识假丑恶,谨防中山狼!我的此番开悟,感谢曹雪芹,感谢《红楼梦》,也感谢大家。

写于二0一五年三月上旬,修订于三月二十九日

本文引用地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-415-878673.html 此文来自科学网黄安年博客,转载请注明出处。

http://blog.sciencenet.cn/blog-415-878673.html

https://m.sciencenet.cn/blog-415-934683.html

上一篇:多伦多电视塔附近一瞥

下一篇:看望92岁高龄的邓蜀生先生