博文

从整容到再造:——散论中国科技体制改革

||

从整容到再造:——散论中国科技体制改革

李侠周正

(上海交通大学科学史与科学文化研究院)

2015年新年伊始,科技界最大改革消息出台,即《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,这个方案的最大亮点就是把各类曾经分散的科研经费整合起来,形成新的科技资助体系,这个新体系包括国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项(基金)、基地和人才专项。这项改革预留的调整期为2年,即到2017年科技活动将全部按照新的资助体系运行,届时,我们曾经熟悉的863、973计划将归并到国家重点研发计划之中,这些在科技界曾经被视为翘楚并显赫一时的863、973称号也将随之消失。在告别之际,我们需要反思两个问题:其一,此次改革是整容还是再造?其二,在十三五计划开局之年,中国的科技体制改革将去向何处?

一、别了,863,973!

“863”计划(即国家高技术研究发展计划的简称),1986年被提出并获得中央批准,1987年正式开始运行,时至今日已经运行29年。“973”计划(即国家重点基础研究发展计划的简称),1997年提出并获得中央批准,从1998年开始运行,至今已经运行18年。总体而言,这两项重大科技计划的实施对于中国科技发展以及整体水平的提升起到了巨大的推动作用,从某种意义上说,我们今天应用到的很多科技成果都源于这些研究取得的进展。这些贡献是不容否定的,毕竟,重视科技并加大科技投入是当今世界各国的主流发展趋势,即便在运行中出现一些不尽如人意的地方,但也不能因噎废食。按照美国经济学家萨缪尔森的观点,推动经济发展的四个轮子分别是:土地、资本、人力与技术,其中后两项都与科技投入密切相关。美国经济学家索洛更是直接证明:技术是经济增长的直接来源,从这个意义上说,投资于科技的政策是完全正确的。如果科技界的表现不佳,我们可以通过改变它的结构,从而实现科技界整体的“状态——结构——绩效”的改变,而不能在舆论的裹挟下否定基本的政策取向。为了未来的发展,我们必须深刻挖掘863、973在过去的运行中到底存在哪些弊端,只有厘清这些缺陷,未来的发展才是值得期待的。在即将告别863、973之际,我们需要静下心来,把过去这些年里出现的弊端整理出来,以便为未来提供一点值得借鉴的线索。

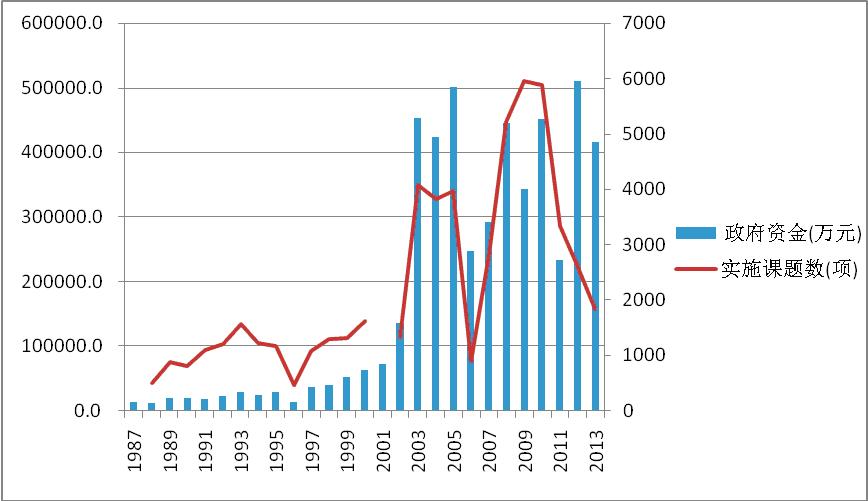

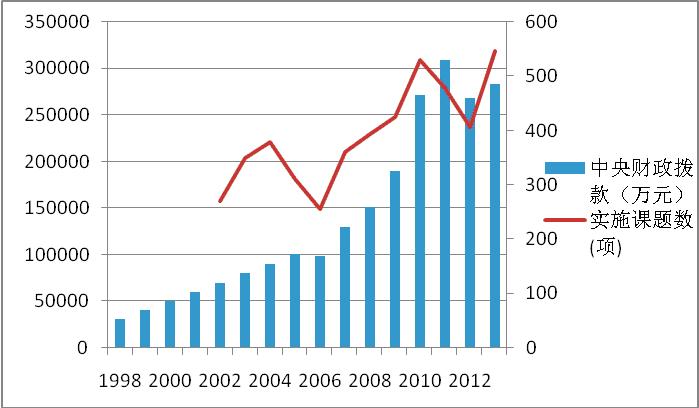

其一,大范围地出现名实不符现象。很大比例的所谓863、973重大项目,只是投入经费大,但所取得的重要成果实在乏善可陈。下面的图1与图2,尽可能列出863、973在其寿命周期内国家的投入与立项数,从图中不难发现,国家的投入基本上逐年增加、立项数也是随之稳步提升,但重大成果的产出却远远没有达到这个增长幅度,这已经不是允许失败所能解释的现象。

其二,这些大项目的多年运行造成了科技界的经费异化现象。原本经费作为一种政策工具,可以在科技运行中有效调控科研人员的行为选择,但这种调控要控制在一定的限度内,否则就会出现难以处理的经费异化现象,即经费从作为研究的手段沦落为研究的目的,不幸的是,这种异化正在蔓延,并且在当前评价体系的推波助澜下,学术界的偏好已经开始发生根本性逆转。此时就出现了具有中国特色的科技景观:谁钱多谁就学问大的荒谬现象。科技界愈演愈烈的哄抢经费现象,造成科技资源的日益集中与分配不公现象,由于边际效用递减规律的硬性约束,不可避免地造成经费使用效率的降低。而且在竞争经费的过程中,由于制度与规则的不完善,还滋生出各种腐败与学术不端事件,严重败坏了学术界的风气,客观地说,这种影响在短期内是很难消除。

其三,经费运行的风险责任分配不合理。当下的重大项目管理重心出现严重的结构性失衡。按照常规的经费管理链条来看,目前的管理模式是重视申报、忽视中期,结项放水。这就不可避免地出现轰轰烈烈夸大性申报,慌慌张张缩水性草草结题的现象。在目前的管理体制下,一旦重大项目的“黄袍”加身,即便项目主持人未来不能按要求结题,也没有相应的处罚机制,他仍拥有重大项目主持人的称号,依然可以利用这个泡沫学术资本在学术市场中换得额外的学术利息,这就导致科研的风险完全被国家承担。这种责权利严重不匹配的管理制度设置,已经让真正的科研活动逐渐被边缘化:申报经费为主,科研活动为辅。

图1:历年“863”项目政府投入资金及实施课题数

(数据来源:根据中国科技统计年鉴及科技部历年年度报告整理,2001年数据缺失)

图2:历年“973”项目中央财政拨款数及实施课题数

(数据来源:根据中国科技统计年鉴及科技部年度报告整理,2002年之前项目数缺失)

其四,重大项目的扩张与中国整体科技发展水平不匹配,导致科技界出现头重脚轻现象。客观地说,中国科技整体水准仍处于创新追随、中等创新与追赶型创新这些区间内,只有极少数领域达到创新领导型阶段,这就意味着我们必须在前三个区间用力,否则会出现事倍功半的结果。遗憾的是,我们快速扩张的重大项目与整体科技发展阶段出现严重脱节,这就不难解释为何重大项目越来越多,而重大成果却没有随之大幅增加的现象。而且更为严重的是,在一个特定时期内,经费总量是有限的,用于重大的部分多了,用于其他的就会随之减少。必须明确,科技发展没有捷径可走,必须夯实基础,否则,在孱弱的知识沙滩上是无法建立雄伟的科技大厦的。更为可怕的是,这种大跃进式的资源配置方式,一方面迎合了管理者追求政绩最大化的内在冲动诉求;另一方面也助长了科技界的功利主义理念,以至于可以不惜以违背规律为代价。这种强刺激举措型塑了整个科技界背离真理、甚至交易真理的心态。

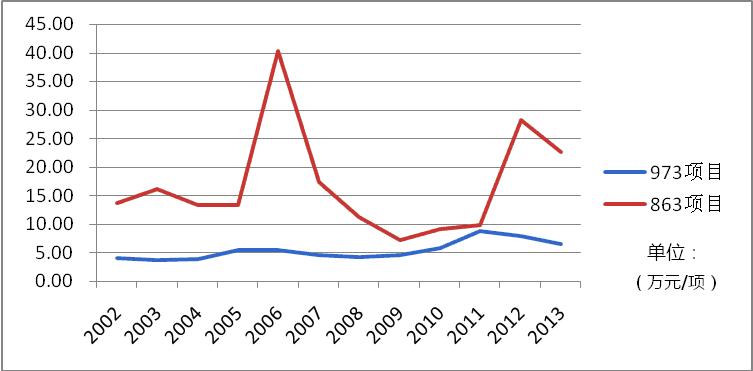

其五,重大项目普遍缺乏成本核算机制。虽然科研活动不像企业活动那样可以进行的成本核算(有些活动无法核算,比如技术普及、知识传播、基地建设、培训与人才培养等),考虑到所有项目几乎都包含这类功能,仍可以考虑进行一些粗糙的核算,这既有助于公众理解,也有益于在科技项目之间形成竞争。比如社会上一直在诟病重大项目成本偏高,经费利用效率低下问题,真实情况的确如此吗?对此,笔者千方百计寻找一些资料对科研活动进行一些简单的投入-产出分析,期望与其他同类项目做一些比较,即便存在一些偏差,由于都按照相同的偏差进行分析(相当于系统误差),也可以在一定程度上说明问题。这里的产出所用的数据以论文与专利的简单加和进行处理。通过分析,得到一个结论:以863、973为代表的重大项目其成本往往比全国科技投入-产出的总平均值低,换言之,这些重大项目的效率可能不是最好的,但绝不输于全国整体水平,这也算为重大项目洗去一个污名。

图3:2002年-2013年“973”项目和“863”项目科研成果平均成本

(数据来源:根据中国科技统计年鉴及科技部历年年度报告整理)

其六,重大项目的管理比较混乱,无从形成来自社会的广泛监督,导致重大项目的管理总是锁定在“灰箱”的结构状态上。就以本文的写作为例,千方百计寻找有关863、973计划的统计信息,结果无处可寻,即便透露出的一鳞半爪,也多是数据打架,无法采用。如此重大的项目,其信息竟然如此混乱不堪,不能不说是非常令人失望的。按理说,中国的管理者比较熟悉“抓大放小”原则,为何在这种重大项目上反而不会了呢?

二、科技体制改革:从整容到再造

一说到科技体制改革,好像又是一幕宏大叙事。其实,没有那么玄奥,道理很简单,任何改革,不论以什么名义提出,究其实质无非就是利益与权利的重新分配而已,打破原有的利益格局,创造出新的机会空间,提升效率,以此带来整个社会福祉的增加,这也是任何改革成功的标准检验条件,科技体制改革其道理也大同小异。科技活动的特殊性在于生产知识产品,在这个过程中把来自科研人员的创新性想法物化为知识产品,为了能够激活宝贵的创新性想法的产生,需要投入科研人员和科研经费,但是,如果只是简单地把人和物罗列起来,显然无法有效激活创新想法的产出,这需要通过制度安排来加快新想法的产生以及提供目标导向。从这个意义上说,当下生产知识产品需要三个要素:人、物与制度安排,使其在内在形成耦合关系,缺一不可。所以,不论科技改革如何破局,其所选择的切入点一定是三要素之一,或者全部。这也是所有科技体制改革的把手。

由于经费是最敏感的政策工具,所以这次科技体制改革直接从经费入手,强制性把863、973项目直接纳入国家重点研发计划。这种安排从制度上解决了长期存在的资源分散,多重资助现象,理论上此举可以提升资源的使用效率;另外,这种制度安排也解决了管理部门既当裁判员又当运动员的角色跨界现象,有助于避免寻租现象的发生。那么,在实践层面上,如何更好地体现与履行这些改革设想呢?

以往的863、973等重大项目在社会的广泛批评中也被迫采取了一些改革措施,但那些改革只是局部调整,我们把这种改革称作“整容”式改革,其缺点是治标不治本。此次改革,我们希望是“再造”模式的改革,以此,实现“状态——结构——绩效”的脱胎换骨式的实质性改变,再造的关键就在于改变结构。结合上述对过往弊端的揭示,未来科技体制改革应在以下几个方面着力:

其一,重大项目瘦身,中小项目扩容。尽量做到与中国科技发展实际相匹配,以此杜绝长期存在的名实不符现象。近年来,重大项目不顾国情的盲目扩容,是一场豪赌,这个成本最终要由纳税人来买单,公众岂能不愤怒。

其二,对重大项目实行风险分担机制,彻底解决哄抢资源现象。改革以往的重经费轻成果的扭曲评价机制,并在科技管理的链条上加强项目中后端的管理。让潜在的项目申请者,结合自己的研究与积累,谨慎申报。如果一旦经费申报成功,荣誉迅速向责任转变,那就意味科研的责任与要求如影随形的跟随。经费管理的理想状态就是实现从经费驱动型向经费牵引型的转变。所谓经费驱动型是人在追求经费,而经费牵引型则是经费主动寻找合适的人。

其三,加大保障性科研经费供给。适当减少竞争性经费对于科技活动的冲击,让科技界真正安下心来,认真做学问。

任何科研活动的最终目的就在于产生具有创新性的新想法,并使这些新想法物化为知识产品,从而服务于社会。知识生产需要投入人才和资源,但并非是把两种要素简单堆积起来就会自动产生出新知识,否则中东地区的产油国家都会成为世界科技中心的,这就要求把两者有机结合起来,能够实现这种功能的就是政策。通过政策调控使要素之间发生耦合作用。因此,科技体制改革的关键是处理好人才、经费与政策之间的关系,只有基于此,才会有知识的高效生产,人的解放,并最终造福社会。

从长远来看,在知识生产过程中,作为工具的经费的作用是次要的,人才是知识生产中最为关键的要素。可以预见的是,在调整完经费的配置结构后,下一步的切入点就是发现人才。如何发现人才仍是科技界的老大难问题,在没有找到更好的鉴别人才的办法之前,短期内,避免歧视性的人才政策就是当下的首选,一个公平的人才政策可以最大程度上释放整个社会被掩埋的智力资源,否则将造成智力资源的巨大浪费。

任何政策都是制度的产物,而制度的美德是正义。回到实践层面,公平是政策的最大美德,一项公平的政策可以增加群体对于国家的认同。追求政策的公平将是未来改革的主要切入点。至此,我们大体可以看出未来科技体制改革的总体路线图:先从最敏感的经费配置入手,然后就是消除歧视,促成人才的机会平等,最后达至公平的科技政策。

【博主跋】这篇小文章发表在《财经年刊。2015战略与预测》,刚才编辑告知,已经刊出。回忆这篇文章的缘起与写作也是颇多机缘,先是张老师与王老师的接力通知,然后才是下定决心去写,因为时间太紧(怕做不出来)。写作过程中还发生电脑故障,结果与学生靠回忆重新把文章草稿复原出来。那一夜在办公室呆到11:30,也是值得纪念。与各位老师合作愉快,这是原稿,是为记!

2015-11-29于南方临屏涂鸦

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

【后记】今天王老师把杂志寄来,顺着日期,找到当初寄走稿件的邮件,因此替换过来,这个版本就比较完整了,上次贴出的是一个草稿本,修改次数多了,也就记不得是哪个版本了。杂志品相很不错,第一次合作,很愉快,是为记!2015-12-4于办公室

https://m.sciencenet.cn/blog-829-939642.html

上一篇:催眠大师艾瑞克森

下一篇:如果