博文

捕鼠器漫谈

精选

精选

||||

去年刚到美国时,需要购置一些生活必备品,临近住处有一家大的商店名叫Dollar Tree,直译的话就是“美元树”,其实它就是美国的一元店。店内几乎所有的东西都是1美元,少数物品甚至是几个1美元,东西种类非常多,主要是居家所用。一次我去逛的时候,突然发现一种商品“Mouse Trap”——鼠夹,一包四个用木质底板和金属弹簧夹制成的鼠夹才1美元!而且就是小时候爷爷奶奶用于捕老鼠的那种,只是个头小了许多,尽管我的住处并没有老鼠,我还是俯身想仔细看看,有趣的是在包装袋的一个角落写着:Made in China——中国制造!

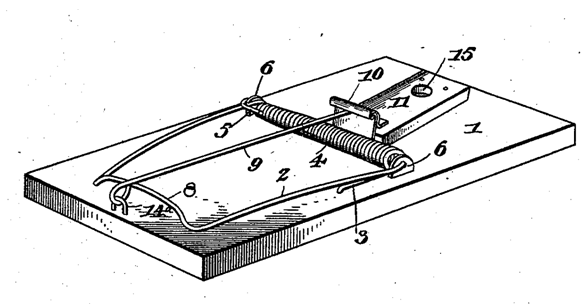

图1 美国一元店的鼠夹

老鼠是粮食的大敌,所以世界各国的人们都想尽了各种办法以避免或者减少鼠害的损失。在现代高效鼠药发明之前,对付鼠害的两大方法无非是养猫和利用捕鼠器。我原以为“中国制造”的这种弹簧鼠夹是我国的发明,没想到不是!后来一想也对,因为弹簧算是一种螺旋件,中国古代的技术成就很高,但古人对螺旋没什么兴趣,建筑上我们使用卯榫结构,同样可以起到连接和紧固的作用。明朝末年,西方传教士把西方一些先进的机械设备介绍过来,其中就有汲水的“阿基米德螺旋”,但我们仍坚持用我们的龙骨水车提水,洋玩意没有受到国人的青睐。这扯远了,我们再回来说弹簧式捕鼠器,它是美国人威廉姆·胡克在1890年代发明的,并申请了专利,120多年过去了,现在这种鼠夹仍是最常见的一种。图2中15处是放置诱饵的踏板,老鼠吃诱饵时,一定会压下踏板,结果导致支棍9的右端与踏板分离,压弓8在弹簧3的作用下迅速弹回到右侧把老鼠夹住。

图2 胡克发明的鼠夹

那么我国古代的捕鼠器有哪些?新疆尼雅文明曾出土过几件汉代的木质捕鼠夹,但至今并不清楚这种鼠夹是如何使用的。从曹魏到唐宋,有关捕鼠器的文献不少,只是语言简略,无法知道它们的具体构造。唐代段成式的《酉阳杂俎》记载,曹魏时的散骑常侍王肃“造逐鼠丸,以铜为之,昼夜自转。”至于这种击打老鼠的铜球原动力是什么,是怎么运作的,无从得知。宋代沈括的《梦溪笔谈》记载了一个更神奇的捕鼠器,说庆历年间有一个聪明的李姓术士用木刻了一尊钟馗,高二三尺,右手持铁简,左手拿诱饵,老鼠沿着钟馗的左臂爬到左手取食时,左手能自动把老鼠掐住,然后右手用铁简把老鼠打死。这俨然已经是一个自动机器人了,可惜这位李姓术士是如何做到的,也无从知道。到了清代道光年间,担任江南河道总督的麟庆编撰了一本《河工器具图说》,其中描绘了一种用于捕狐狸的“狐柜”。有记载表明,这种“狐柜”与元代出现的“木猫”原理相同,而且更多时候用于捕鼠,看来应该叫“鼠柜”更合适。在古代利用器械捕鼠方面,“鼠柜”是笼式捕鼠器的代表,它与鼠夹不同的是,它可以直接捕到活鼠。

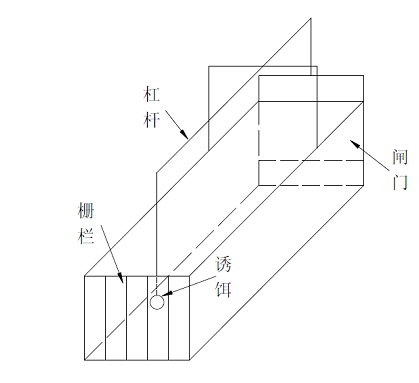

图3 鼠柜示意图(作者绘)

鼠柜捕鼠的原理是:在木柜上方设置一杠杆,杠杆的一端悬挂诱饵,诱饵靠一根线悬在密闭柜子靠近栅栏的一侧;另一端悬吊闸门,留出一个可供老鼠进入的通道。老鼠嗅到诱饵,从闸门下方的通道进入柜中,待把诱饵吃下的同时,线绳松开,另一侧闸门就自动关闭,从而把老鼠密闭在柜中。2014年笔者在杭州旅游时,亲眼见到一位大伯用类似的器具捕到一只老鼠,只是他用的器具不是木柜,而是铁丝笼,这样待捕到老鼠后,直接把铁丝笼浸到水中,直接把老鼠窒息。

(注:发表此文时,照片没找到;现在找到了,下图是当时窒息老鼠的场景)

在麟庆的《河工器具图说》中,还描绘了利用箭射杀老鼠的鼠弓以及利用砖石压死老鼠的器具,但这些方法在后来并不常用。我国在上世纪50、60年代轰轰烈烈的全民除四害运动中,依靠人民群众的无穷智慧,曾发明了数不清的捕鼠方法,但是后来民间最流行的,仍是前面提到的鼠夹和鼠柜(笼)。

本文刊发于今年第1期《百科知识》,发表时用作者笔名。此为网络首发。

https://m.sciencenet.cn/blog-451927-954433.html

上一篇:伯克利艺术博物馆与太平洋电影档案馆开放了

下一篇:也说说科学素养的事情