博文

江苏卫视《最强大脑》评论之三:“捕风捉影”之“神人”

||

钟振余(宁波大学)

江苏卫视《最强大脑》第三季以小强摘取“脑王”桂冠画上句号。纵观系列节目播放以来的各类脑力奇才,第二季"捕风捉影"节目中的参赛选手曹全全是最值得科学界重视和关注的一位特异脑力人才。可是,节目播出后留下的悬念是:科学评审作了一个很不适宜的评语,而选手曹全全在离开舞台前的一番感慨更象传说中的高 人留下偈语--让节目中的嘉宾和观众不知所云。

一、“捕风捉影”节目设计及挑战

节目组事先选定8部完整的电影胶片和来自于100部电影中的500个胶片剪辑画格。节目嘉宾舒淇女士和孟飞先生分别从预设的要求中挑选出二部影片和4格画面,放映师将4格画面分别插入两部影片中。挑战开始,一分钟左右的短片重播了两遍之后,现场所有的观众不仅未能看见插入画面的任何影象,甚至连“一闪而过”的闪光点发生在哪一个画面之间都难以确认。但是,曹全全却将四格画面的内容、色调、画面可能来自哪一部电影都进行了具体而详细的描述。只因选手答案中少了其中两格画面所对应的电影名称,按照节目规则,挑战失败。事实上,即使曹全全挑战成功,科学评审Dr.魏也不会让他通过。因为,在Dr.魏看来,曹全全挑战项目的难度系数只有2,在《最强大脑》节目上难度系数到不了5,只能算普通脑力挑战项目。

二、大脑活动原理及其探索

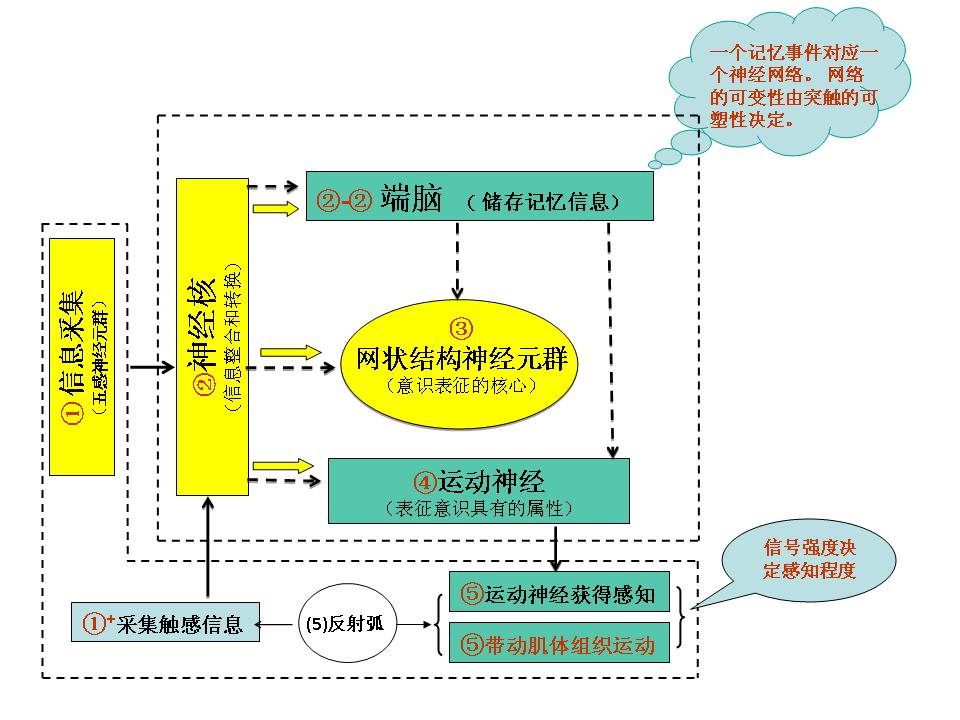

人类探索大脑之谜有着千百的历史。现代脑科学对神经活动机制的理解,许多解释仍然建立在假设的基础之上。从实验的角度审视,神经元活动的奥妙似乎难以揭开。在信息发达的当下,若从海量的信息资源中筛选“捡宝”,运用学科交叉的研究思维“拼图”,意识和记忆的活动机制或许并不神秘。自然进化总是以简约的方式呈现规律。神经元只是生命的最小单位,单独的一个神经元具备的功能非常有限,而大量同类神经元集群形成同一功能目标时,神经元模块的集体力量才会发挥出强大的功能。大脑中所有的神经组织几乎都按“模块化集群”方式形成各自功能。顺此规律构建大脑活动信息流程图,或许就是你我大脑神经的真实活动机制,(如图1)

三、1/24秒视觉感知的大脑活动分析

1、光信息的采集

在《最强大脑》“捕风捉影”节目中,不仅曹全全是参赛选手,全部收看电视节目的观众和节目现场的嘉宾及参与者同样是被测试者。根据电影每秒24格画面的放映原理,一幅测试画面在银幕上出现两次影像。影像的光信息经眼球晶体折射后投射在视网膜上形成彩色的微缩图像,停留的累计时间为1/48秒(20.8毫秒),期间还有20.8毫秒时间无任何光信号。因此,视网膜采集光信息的最大允许持续时长为41.6毫秒。彩色微缩图像使视网膜上不同光点的光波长度和光的强度不均衡分布,引起各点位神经的反应状态不同。即光信息的变化被转变成神经内部的离子活动的变化,并引起后端一个视神经核变化。这就是光信息的采集环节,具体的神经生物学过程可能非常复杂。

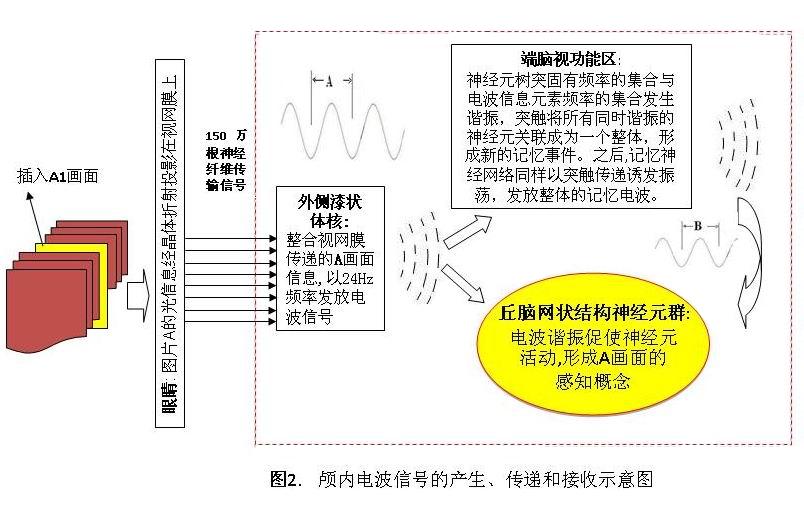

2、光信息被转换成电信息

视网膜有1亿多个神经细胞,网膜信息采集模块与颅内的外侧膝状体神经核模块之间连接着150万个神经纤维(图2)。前端采集的信息引起后端神经核内部状态的改变,外侧膝状体核以振荡方式将光信息转换成无线电波信息。由于外侧膝状体核内部集群了千万个以上数量级的神经元细胞,内部结构和特性并不完全清楚。按照电影的放映速度,外侧膝状体核的振荡频率不会小于24Hz。因此,在光信息到电信息的转换过程中,两大神经元模块已在脑内构建起信息采集、产生、传递和接收的各神经模块活动标准。在视信息通路中,24Hz频率中的一个振荡周期A所含的信息量就是一幅画A1信息的电波频率组合。若将神经核中一个神经元产生的频率认定为一个信息点位,则神经核共振形成的信息量将是百万位至千万位的并行处理能力。这是现代计算机32位或64位标准远不能比拟的并行处理能力。神经元模块化集群回答了神经信息网络化传导无法解决的难题,因此,唯有无线电波才使得意识感知成为可能。

3、电波信息驱动感知神经形成意识

如图2所示,光信息A1转变成无线电波A信息后,A所含的信息量是神经核中百万或千万个神经元胞体各自产生的信号频率的集合,属于神经核振荡频率上的载波信息。根据谐振原理,A信号将驱动中脑部位网状结构神经元群形成共振。在神经解剖学上,脑干和丘脑部位布置着大量网状结构神经元群,网状结构的神经元模块内部包裹着许多神经核。这些网状结构神经元群因自身固有频率的差异,对外来电波的不同频率产生各自对应的共振。获得共振的神经元即为神经感知。神经感知并不等于意识,只有当各神经元的感知具备差异化且形成有序组合时,意识概念才开始形成。在本节目中,电波A驱动网状结构神经元群形成的差异化感知即为画面A1的图像。这就是视觉形成的信息流程。

网状结构神经元群的感知活动,也可以用显示器的像素点位作类比,不同的信息驱动不同组合的像素点位发光,显示器产生出不同的图像。像素点位越密集,图像越清晰。人类的近视眼或老花眼因为视网膜采集的信息分辨率降低,脑内传递的电波信息精度也低,形成的意识感知自然就模糊。意识感知只是神经活动的瞬间效应,活动停止,效应也不再存在。具有感知功能的神经元包含两类,即意识区的网状结构神经元群和运动系统的神经元群。端脑记忆神经元就不具备感知功能,故端脑病灶切除手术无需麻醉,而运动神经具有感知功能,故受到损伤就会疼痛。

4、记忆信息的端脑储存

记忆是脑科学研究的待解之迷。事实上,占据颅内主要体积的左右半球端脑,其全部的功能就是将电波信息转换成神经结构的状态改变、每当相同的外部信息再次进入大脑时,因诱导引发的记忆信息,能及时地为感知神经模块提供历史参考经验。皮层的“沟”和“回”将端脑分隔成不同的区块,纵裂底部的“胼胝体”将端脑左右半球连接为一个整体。记忆储存与神经元生物特性之间的转换隐藏在树突的结构之中。人类一生的所有经历都会在端脑中储存。记忆信息按事件方式储存,不同的外部信息分别储存在不同的端脑区域,同一事件不同区域储存的信息通过“突触”进行关联。不同区块之间储存的信息通过“胼胝体”神经纤维进行跨区块关联。视、闻、嗅、味、触等不同类别的信息通过跨区域的神经纤维及其末端的突触关联成为一个完整的事件。“吃过葡萄才知道葡萄的酸”是口腔运动神经记忆信息与“葡萄”记忆信息发生关联,成为一个整体事件储存。记忆发放时,通过突触带动口腔神经共振,引发口腔唾液分泌而形成葡萄的意识体验。人类生活经历中同一时刻发生的复杂事件都会以突触关联方式形成网络化储存。“捕风捉影”中,节目中,无线电波A引发端脑中相应的一组神经元发生谐振,突触关联构建起一个A画面的记忆信息网络。

5、记忆复述及端脑信息发放

被电波谐振过的神经元,容易引起内部状态改变,一定程度上影响神经结构的稳定性。因此,谐振过后,神经元需要作些内部“调整修复”。调整修复既是生命稳定的需要,又是记忆信息重新发放的一次活动。曹全全在回忆的过程中,新组建的记忆信息A因不稳定最容易重新形成振荡,发放记忆电波B信息。由于记忆储存的准确性和可塑性影响着回忆的可靠性,所以B记忆电波的信息内容不完全等同于当初储存时的A信息内容。另外,从神经元模块之间的相互位置关系推定,神经核发送的电波信号强度和传递距离都是比较占优势,所以,感知的清晰度就是眼睛直接看见视图意识,而端脑产生的回忆电波不仅与网状结构神经模块的传播距离远,信号的稳定性、准确性都会弱很多。因此,记忆电波驱动形成的神经感知就比较模糊。

四、“捕风捉影”之“神人”

参赛选手曹全全的脑力是遗传基因造就的能力,并非通过训练所能提高。主要体现在以下几方面:

1、选手的视网膜至外侧膝状体核两大神经元模块具有的信息采集和转换能力超出正常人群。只有当神经核的振荡频率高于普通人群时,视信息的感知能力才会提升。正如高速摄像机能拍摄子弹撞击玻璃表面瞬间的图像一样,普通摄像机根本捕捉不到转瞬即逝的光信息。所以,日常生活中,选手很容易躲避运动物体的冲撞。

2、选手神经元的可塑性和稳定性极好。记忆信息储存时,神经元之间突触关联的形成与电波信号的强度和信号的重复作用次数有关。“捕风捉影”节目中测试画面形成的电波仅提供一次振荡活动,前后电波信号都没有任何相关性。相较于正常观看电影画面,在每秒24幅影像画面中,前后几幅画面之间的构图是相近的,电波信息的重复率非常高。

3、选手大脑各神经模块的协调性非常好。大脑活动形成意识并储存记忆需要全脑良好的协调关系。当银幕上20.8毫秒的光信息一闪而过之后,选手大脑各神经模块能及时采集,转换、传递,最终形成感知并储存下完整的信息内容。四大神经模块必须具有高度统一的协调能力。

基于以上情况分析,笔者将参赛选手曹全全称之为“神人”或许有点夸张成份,但具备这样能力的大脑在正常人群中少之又少,且非训练所能具备。

https://m.sciencenet.cn/blog-1724380-967614.html

上一篇:江苏卫视《最强大脑》评论之二:“星际迷航”之评判

下一篇:大脑模块化功能:90%大脑消失依然健康正常地活着并不奇怪(1)