博文

[转载]皮国立《中医抗菌史》文选(18):贡献与局限

||| |

本书在有限的篇幅内,叙述了民国以来细菌学与中医学的各种交锋、对话、排拒与汇通,点点滴滴,汇聚成了今日中医外感热病学的样貌与学科内涵。如果将医学史的传衍当作一种文化现象,则近代中医重内科,西医重外科的表现形式,几已成医者与病家的口头禅。[1]而传统内科文献中,热病学门与其衍生知识之庞大,实为中医各科之最。该学门的发展,可视为近代中医发展主轴的浓缩精华版。探索中医史发展,岂可忽视?过去谈中医热病学史,往往就大范围的背景或几位医者的贡献作统括式的论述。学者不知道这个学科有什么重要医书文献,知识如何转型,又如何影响日常生活,研究范围也多仅止于清末,少论及民国。本书试图以“重层医史”的构想来开展多元视角的“中医热病学近代史”,力图弥补某些空白之处。

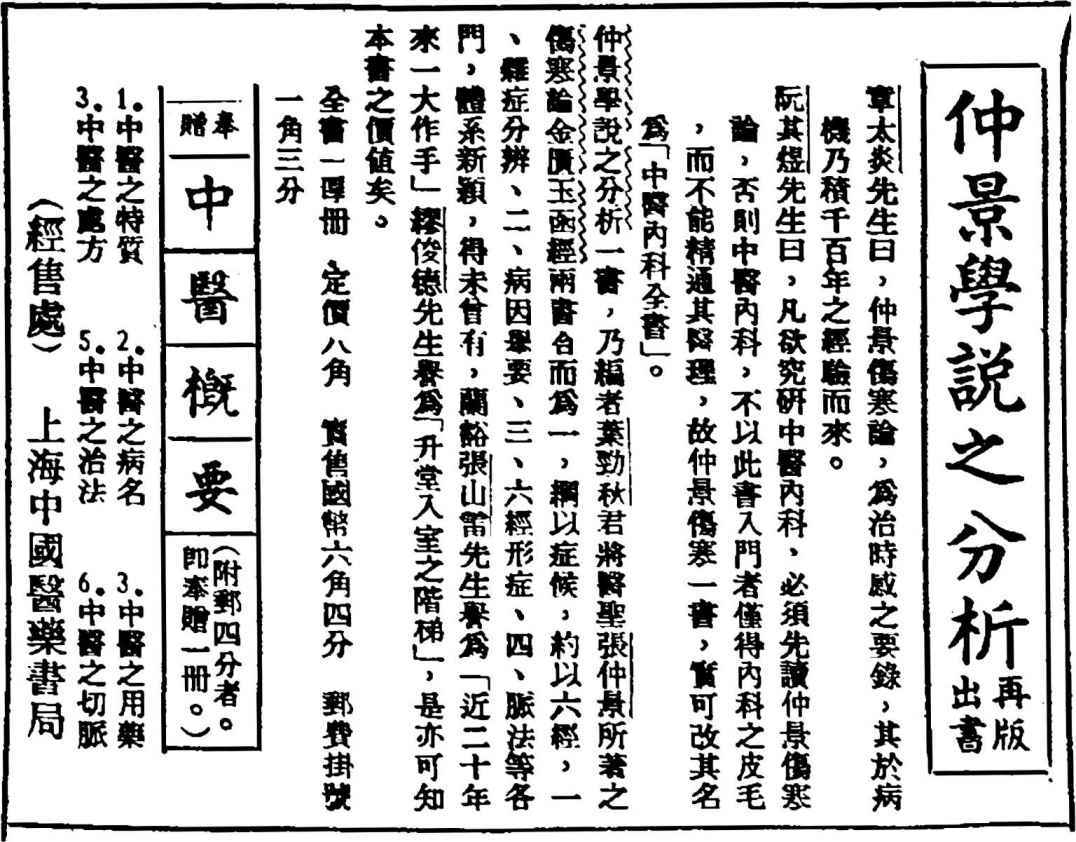

历史学本为解释过往人物与事件而生,据此,现代中医至少有两个倾向:一是仍必须反复阅读经典[2]。这不仅是一个既存现象,而且其思想形成的近代历程,与近代中医的学术性格是息息相关的。过去在近代史各学门的研究者,总是强调“西化”的影响,事实上回归经典也是中国近代史不能逃避的问题;另外,或许作为“从周边看中国”的一种延伸[3],从日本汉医的历史来反观中医在中国近代之发展也是现代中医的路径[4],日本汉医研究,实于精神和物质上给本土中医信心;日本译名的可参照性,也让中医的疾病定义重新洗牌。[5]民国医者为发展中医学术而提倡古代经典的复兴,不单是指唐代以前的医书,也包括后出温病派的经典在内,只是两者有彼消我长的关系,直到现代,寒、温派的关系都处在不断重整中。[6]在民初时,《伤寒论》被抬高至新的地位,为后来中医内科学研究奠定基础(见图21)[7],刘渡舟称该书为“中医之魂”,其来有自。[8]

这也印证了第二条道路,即现代中医为何如此强调统整、融合寒、温两派的精华。现代研究热病学者多认为寒温体系不能分开来看,如伤寒学者万友生曾著《寒温统一论》[9],该书被称为“研究伤寒的必读之一书”。[10]在清代,“伤寒”并不能算是真的“疫”,如:“张仲景著《伤寒论》,欲明冬寒春温夏秋暑热之正,自不能并入疫病,以混常法。”[11]但经过近代的发展历程后,《伤寒论》又被抬高至一个新的阶段,不但成为传染病学的一支,也占据了外感热病学的经典地位,故时振声谓:“外感热病按现代观点当属急性传染疾病。”“不要认为《伤寒论》里面包括许多杂病。有些症状看起来是杂病,但恰恰正是各种外感热病的个性所在。”[12]中西医在近代的热病学论争,证实寒温争论已无力和西说对抗,必须统整融合出一个新的范畴与学科界限,此即显示近代中医传染病学渐渐成型。在清代以前,根本没有外感热病学这一学门,它是经过近代不断讨论[13],才逐渐形成的共识。[14]而温病学除有范行准“总论”之意义外,也提供新知识供传染病论述汲取养分,故在中医传染病学中,其实是总论中有分科,甚至针对单一传染病的讨论也渐渐出现。

图21 《仲景学说之分析》再版

毫无疑问,中医当然能够治疗瘟疫,但是治疗具近代意义、经细菌学洗礼的传染病,则是民国以来中医与西方细菌学不断对话,重新诠释、肯定古典医书中的经验与治法,建立信心,并赋予外感热病学新的定义的结果。此一过程,见证了中医文献“再正典化”的过程,重要医书在民国时不断反复刊刻印行,强化中医热病知识体系的对内认同。此外,民国时期寒温派尚未完全敉平纷争,但其立场则渐趋一致,此乃学术发展大势,自此而后,凡中医面对传染病,必从这两个体系内的典籍中寻求治疗灵感。正如邵餐芝在1935年出版之《素轩医语》中称张寿甫“考别录以合本经,征西说以证仲景,超叶、吴以通寒温,此老其犹龙乎”[15]。既要汇通寒温派,又要能参用西说,或许正是从此时代开始,对医者的一种全能之期待。但是,理想与现实不能完全划上等号,中医在民初虽言科学化的“学术整理”,但仍须面对寒温派论争的历史。笔者以为,中医界既要面对强大的经典传统与内在学术争论的问题,又要回应新的细菌学,并在采用多少西方知识方面,显得意见纷杂,故导致科学化步调缓慢,缺乏整体步调的齐一性,从而拖慢学术整理的速度。

当然,伴随这个现象而生的,是一连串的影响,其历程决定了现代中医的性格。历史仿若一枚铜币,有正也有反,我们不能只单看一面,而忘却曾经拥有并且存在的另一面。当中医走向现代化的同时,不自觉地或被各种力量的正、反作用力推向了传统;也许,中医的改变还是有目共睹的、许多理论都转型了,但其实不变的传统也仍持续着,其学术体系不完全呈断裂状态,而是仍具有延续性。1947年,洪贯之指出,现代中医的教育应该既要重视设立研究所,用科学方法整理文献,又要学习应用西药西械和诊断传染病的方法,面向传统与现代科学化的两个方向。[16] 从本书来看,中医“再正典化”的力量非常强,故导致中医从吸收细菌论,接受部分理论、论争,到最后却放弃“大部分”细菌实验科学、存而不论,而重视从文献中重新寻找定位,这可以说是一种选择后又放弃的历程。它使得现代中医可以治愈传染病,但却不会找一堆“杀菌药”,或是再用细菌学去争论唯一的病名。[17] 1949年之后,中药“抗菌”虽未特别强调,但整个中医学的发展跟随国家政策而不断转型,抗菌抗病毒成为发展方向。1971年,周恩来指示中医研究院要开始进行抗病毒中药研究,并提供经费建造病毒实验室,这对传统中医而言又是一大转变[18];而当时台湾对此议题则似迟迟未有大规模的经费补助或实验室研究。[19] 而现代大多数的中医学教科书,多是用西医一种病名,来对应中医很多的病或证候[20],几乎不谈“对菌论治”。[21]

1953年夏天,余无言在上海城内果育堂街育德里18号治疗一位24岁的妇人,她于产后18天罹患“湿温伤寒”,先请中医以豆豉、豆卷等治之无效,又请西医注射先进的“杀菌药”青霉素,前后8针,依然无效。余受邀前往诊治,言病情变化迅速、严重,幸好最后治愈了这位妇人。余回忆说:

于此可知,每一病症当前,初时不愈,则必有复杂之变症。若徒恃一二种药品,而不能应变处方,以施疗治,乃属劳而无功也。且抗生素之制剂,其作用端在抗菌,一则能妨碍病菌之营养,一则能管制病菌之活动,而使之日暮途穷,渐渐消灭,但并无直接杀菌之能力。然处方目的,对于排泄病菌,并未计及其确定之方,此亦西药疗法之所短也。[22]

可见即使到了抗生素发明后,中医仍呼吁要辨证论治,不要依附几种特效药,因为那是非常危险的,这又凸显了近代中医不以“杀菌”为能事的思维。本书第三章也说明了中医在整理病名上的问题,其情况颇似学者梁漱溟所言:

讲到医药,中国说是有医学,其实还是手艺。西医处方,一定的病有一定的药,无大出入;而中医的高手,他那运才施巧的地方都在开单用药上了。十个医生有十样不同的药方,并且可以十分悬殊。因为所治的病同能治的药,都是没有客观的凭准的。究竟病是什么?“病灶”在哪里?并不定要考定,只凭主观的病情观测罢了!(在中国医学书里始终没有讲到“病”这样东西。)某药是如何成分?起如何作用?并不追问。只会温凉等字样去品定,究竟(气)为温为凉,意见也参差的很。他那看病用药,那能不十人十样呢?这种一定要求一个客观共认的确实知识的,便是科学的精神;这种全然蔑视客观准程规矩,而专要崇尚天才的,便是艺术的精神。[23]

西方重科学化,东方则重艺术化,这牵涉文化发展的问题,对中医而言确实是很棘手的问题;梁认为中国医书里始终没有讲到“病”,则是错误的理解,应该说没有讲到用西方医学定义的“病”。民国中医没有发展出验菌之规范与方法,在病名的采用上,虽受细菌学定义带来的解释齐一化影响,但因不愿采用细菌定名的标准,加上在往“统一病名”的路途上复受本身学术体系内争论的影响,最终导致失败。幸好,因细菌学的定名,中医有了不同于以往的标准和参照对象,产生了较为明确的范围,这是近代中医转型中受西方医学影响很大的一个方面。至《中央国医馆整理国医药学术标准大纲》中,则已确立:“新学总论中之病变,系以病之机能形态发生变化为主,所谓实迹的。我国之病症论,其最详备而可法者,以仲景师《伤寒论》而言,分六经传变,所谓气化的。故酌古证今,宜合病理总论中之病变,及各论之全部,另成一病症论。”[24]此大纲的精神在于以学科系统化与分门别类的方式来达到统一、标准化的目的[25];但前提是必须尽量立基于张仲景的经典理论,酌参西医疾病分类法,来成就一种新的论述。

时逸人总结近代以来中西医碰撞的历史,认为“中医注重于人体气化之失调,而不注重于实质之形状,及病后之变性”。笔者已在硕士论文中论及中西医论争[26],但仅局限于生理学,本书进一步论及病理学上的争议。一般来说,“气化”仍是中医解释病理的主要基准,故时氏也说:“(中医)视一切病症皆以为气化失调所致,调其气化,实质上的缺点,即随之恢复。”时氏说的“专谈机能、不尚实质,为中医之特色,治病之定法”,大体颇能和近代中医发展的主线连在一起。[27]

近代学人顾颉刚早年尝思写作读书笔记《学览》之序,谓:“夫学术者与天下共之,不可以一国一家自私。凡以国与家标识其学者,止可谓之学史,不可谓之学。执学史而以为学,则其心志囚拘于古书,古书不变,学亦不进矣。”[28]近代中医的知识或已由私学转为公共学术,可以供大家讨论评述。不拘泥古人古书,是为学科知识守住最后之防线,有其客观上的需求。幸而,自西医细菌学传入中国之后,中医就没有强烈排拒细菌论,反而将其纳入新课程。中医从实用的观点,把细菌在人体内产生的身体变化,用各种毒来加以解释,而对于细菌作为一种生物角色而言,则强调“菌在气中”——细菌不能脱离空气、季节、温度、湿气等外在客观因素而生长——进而将细菌学拉至气论的范畴中,此即近代中西医气论与细菌论汇通的历史模式。

在气论的部分,关于五运六气的论述其实不多,或许与“他们(新医)所排斥的是五运六气阴阳五行的学说,而不是大黄甘草这类的国粹”有关,许多反中医者反对的是学理,而不是本草药品之疗效。[29]但近代中医颇为坚守最后一道气论的防线,即仍从外感“六气”与季节之气和细菌学来进行对话。文中所提章太炎的“据古论菌”很有代表性,他将古代的博物学、生物学、医学的知识混在一起,来回应细菌学。而日本汉医的论述,强而有力地支持着中医把经典中的汗法、解毒、下法等疗法,划归为“杀菌”之法,或多或少强化了中医的论述信心。而获取“杀菌”知识的两种方式,除吸收西医细菌学的学理之外,无非就是再从伤寒与温病体系关于身体罹病的观点,与药物治疗之机转,来论述“杀菌”之可能。他们曾经发现杀菌的方法,都取径于此。

雷祥麟分析了中医科学化对融入国家公共卫生体系的重要意义,这是民国时期非常重要的一个转型面向。所谓的公共卫生,包括制度、法规、保险事项等,其实完全是复制欧美与日本的经验,它本就不是中国的产物。什么是中国本地的思维?本书补充分析了中医在科学化的争论之外,还需面对重整经典的压力,最终虽没有采用细菌学的实验方法与病理论述,但却在一般人的日常生活中继续发挥影响力,在贵生养命的文化中继续扮演重要角色;中医虽然无法介入太多“公共”卫生事务,但却在新式清洁卫生的举措上,吸取西方的不少经验,成就了一种具有选择性的中西医汇通之卫生现代性。细菌学背后蕴含了一套清洁卫生的机制,虽或多或少影响了中国人的卫生观,但近代中医真正吸收的学理,较多还是基于西方医学较原始的“瘴气论”,中西医都曾在医理中表达对腐败、臭秽之气的厌恶。即便个人卫生常常被塑造成是公共卫生的根本,但其背后往往牵涉对国家法令、制度或政府效能缺失的检讨。民国时期所谓卫生或是预防传染的方式,仍注意个人行为,包括个人对个人,或个人对群体,着重的还是一己之身的健康与养生防病。在国家效能低下与地域卫生资源分配不均的时代背景下,确实造成了一种个人卫生(养生)观的强化。[30]

而相对于西医在医院进行诊疗的呼吁,在家庭内或医疗不普及之处,中医还是可以发挥养生与预防疫病、日常调养等功能,许多补养与食疗、日常禁忌的知识,也多是来自古典医书。若事事求“科学的证据”,恐怕在日常生活中许多依赖经验的习俗与禁忌都将得不到证明而必须废弃。本书第一与第六章都谈到中医的个人卫生法,蕴含大量的日常生活可行性;中西医基于日常的养生、饮食和体质方面的论述有共通性。即使后来中医部分受西方营养学论述之影响,但大体仍维持一定的特色,这也证实了中医上层(医者)与理论知识在下层社会有一种很强的实用性联结。

本书之叙述,也有若干不足之处,因为这样一次“重层医史”的尝试,无法囊括所有的热病以及所有病理论述之历史。笔者以为,民国时许多传染病的治法与定义,恐怕都有一段有待发现的故事,今后对于个别传染病的历史,还可再加细究。此外,近代史资料内容庞大,仍有待深耕。但本书已抓住中西医对外感热病病名之定义与讨论,应该都逃不开“气”和“细菌”这个大面向的争论;并且,现在所见之研究,还多是基于西医的定义,而非重视中医脉络的论述;要了解后者,必须对民国中医热病学基础的文献与发展历史、特色,进行一种多层次的论述,而本书微薄的贡献也正在此,这是建构“中医式”传染病史的“基础工程”。

[1] (清)凌奂:《外科方外奇方》,收入裘庆元辑:《三三医书》第1集,北京:中国中医药出版社,1998年,第250页。

[2] 曹东义说:“辨证论治、六经、三焦、卫气营血,我们天天挂在嘴上,老一套,完全的老一套!邓老(邓铁涛)相信的正是这老一套!这就是中医安身立命的老一套!这也就是邓老等一代名医强调‘重温经典’的意义所在。‘圣道本乎寻常,至理不外日用’。”参见其主编:《中医群英战SARS——SARS与中医外感热病诊治规范研究》,第104页。

[3] 葛兆光:《宅兹中国:重建有关“中国” 的历史论述》,第291—309页。

[4] 参考深川晨堂:《汉洋医学闘争史·政治闘争篇》,东京:医圣社,1981年。本章补充了汉医著作在中国的影响。有关传统汉医与其科学化在台湾的实践,参考刘士永著:《医学、商业与社会想象:日治台湾的汉药科学化与科学中药》,《科技、医疗与社会》第11期(2010),第150—197页。

[5] “汉医复兴一事,引起国内汉医与西医之信仰问题,当世信仰西医者大生动摇。日本最近出版之报纸杂志,咸以此为讨论中心,著名之杂志,均特辟皇汉医学座谈专栏。汉医药方,经各医院试验,认为有神奇特效者,已有肺病、白浊、脚气三方。本年三月,日本帝国大学医科讲师,南阳堂医院院长留德医学博士引地兴五郎来华访道,偕同译员童桂荣氏,在沪访费子彬国医,到苏访顾允若、宋爱人、顾月槎、王闻喜、茅子明诸国医。博士言:‘本人致力医学,已逾二十载,开业以来,亦俱相当成绩,惟以学无止境,遂复留德实习,然以本人结果所得科学治疗,尚有赖乎皇汉医学补充之必要。近数年来,每用新药注射外,助以汉药汤剂,成绩特著。德国医界已有和汉医学治疗协同设施,而医科大学之毕业者,多修习汉医以充实新知。由此推想,汉医传至今日,必有真理存在,故特来华考察。’……博士此次来华,交换智识,表示满意。并云一俟回国,当在青山南阳堂,倡立汉医研究社,一本世界医学大集合为宗旨,征集全国名医,刊行书报,面委当座诸国医师为当然社员,极愿精神上或物质上共同合作云。” 可证实当时汉医和中医是有密切交流的,并不止于医书间的知识传递。引自陆士谔:《日本汉医复兴记》,《士谔医话》,收入沈洪瑞、梁秀清主编:《中国历代医话大观》,第2046—2047页。

[6] 参考曹东义:《热病新论——从热病诊治沿革看中医的发展》,北京:中国中医药出版社,2008年,第66—69、170—175页。

[7] 如叶劲秋所撰写之《仲景学说之分析》(1936年),就在广告中打出“中医内科全书”之谓。出自《医界春秋》第120期(1936),第43页书籍广告。

[8] 从《伤寒论》出发,扩张其原本的意义,特别是内科学领域,展开各种研究。参看刘世恩、毛绍芳主编:《当代名医论仲景伤寒》,引注见第144—145页。

[9] 万友生开篇即指出:寒温虽有一寒一温之不同,但是从广义而言,都包括在六淫(气)之内。这与近代热病学重视广义气论的趋势也是符合的,六气正是用来和细菌学对照的主要学说。引自万友生:《寒温统一论》,上海:上海科技出版社,1988年,第1页。

[10] 孟永利等主编:《伤寒论现代研究与临床应用》,北京:学苑出版社,1998年,第2页。

[11] (清)张凤逵原著,叶子雨增评:《附刻喻嘉言〈瘟疫论〉序》,《增订叶评伤暑全书》,收入曹炳章辑:《中国医学大成》第16册,下卷,第39页。

[12] 孟永利等主编:《伤寒论现代研究与临床应用》,第2页。

[13] “吾国内科书,向分伤寒、杂病两大类,所谓伤寒者,即经云‘热病之类也’,非指一种病而言,实含有近世急性传染病之总名;杂病者,亦即近世各器官病之总称。此次纲虽仍旧,目则变通之,照近世例,每述一病,分原因、症状、诊断、治疗、处方、杂录等,以清眉目。(说明)查近世内科书通例,除传染病不分类外,其余杂病,均按照各器官分类。”引自中央国医馆秘书处:《中央国医馆整理国医药学术标准大纲——二十一年十月二十九日学术整理委员会会议通过》,《国医公报》(南京)第1卷第2期(1932.11),第4页。

[14] 单书健、陈子华编著:《古今名医临证金鉴·外感热病学卷》上册,第16—17页。

[15] 邵餐芝:《由张仲景大青龙汤,到张寿甫清解凉解诸方》,《素轩医语》,收入陆拯主编:《近代中医珍本集·医话分册》,第620页。

[16] 洪贯之:《为中医教育先决问题进言于教育当局并热心中医教育者》,《新中医》新1期(1947),第2页。

[17] 1959年蒲辅周在北京中医研究院内举行的“全国急性传染病学术会议”上是不太谈细菌的,他认为病人的身体问题才是“病因”。笔者认为,这不是一种理所当然的结论,它是经由学术发展、日常生活实际检验和西医对话后所“选取”的道路,具有许多历史因素在内。

[18] 富杭育:《周总理指示中医研究院也要搞抗病毒研究》,收入邹乃俐等编:《难忘的四十年》,北京:中医古籍出版社,1995年,第71—73页。

[19] 近年中草药抗菌及病毒研究方面,有中国医药大学医学检验生物技术学系教授林振文的“抗流感病毒中草药开发”,中医学系教授林应如的“抗肠病毒之中药新药研发”,医学系教授赖志河的“中医药应用于抗菌及抗发炎之开发”,等等。参考http://www.cmu.edu.tw/news detail._php?id=509(2009 10 28发表)。

[20] 不用细菌学去争论唯一的病名,还展现在“病名对照”的工作上。即使在台湾,作为“中西医学一元化”的成果,这样的对照工作也是以西医的病名为基准,再对照中医的数个病名,并非“一病对一病”,这还是基于“辨证论治”,而不是“定义细菌”的精神。参考林昭庚主编:《中西医病名对照大辞典》第1卷,北京:人民卫生出版社,2002年,自序、凡例。

[21] 作为“杀菌”中药的开发法,中医在1949年后仍有零星之论述,例如何云鹤就曾撰写“制菌灭菌的药理实验”,但其理论非常粗糙,精准性值得质疑。整体而言,不能撼动气的理论,充其量是一种科学印证。参考何云鹤:《中医药的科学方向》,上海:上海中医书局,1954年,第86页。

[22] 张文康主编:《中国百年百名中医临床家丛书·余无言》,第18—19页。

[23] 梁漱溟:《东西文化及其哲学》,台北:台湾商务印书馆,2002年,第34页。

[24] 中央国医馆秘书处:《中央国医馆整理国医药学术标准大纲——二十一年十月二十九日学术整理委员会会议通过》,《国医公报》第1卷第2期(1932.11),第2—3页。

[25] 中央国医馆秘书处:《中央国医馆筹备大会行开会式速记录》,《国医公报》第1卷第2期(1932.11),第8页。

[26] 皮国立:《近代中医的身体观与思想转型——唐宗海与中西医汇通时代》,第404—418页 。

[27] 时逸人:《时氏内经学》,第21页 。

[28] 顾颉刚:《走在历史的路上——顾颉刚自述》,第35页。

[29] 庄兆祥:《本草研究之变迁》(1941),收入郭正昭等编:《中国科技文明论集》,台北:牧童出版社,1978年,第562页。

[30] 雷祥麟的研究已经指出一个重要的倾向:在许多时刻,民国时的政治领袖最关心的卫生,并不是大规模的医政体系建设,而是一种“个人”层次的嫌恶感与觉醒。国民党所主导之国家或许无力推动大规模的公共卫生建设,但民间个人卫生的论述却指向一个有助于国族形成的个人改造计划,孙中山、陈果夫、蒋介石均参与并设法引用这种个人卫生的论述和感受。引自雷祥麟:《卫生为何不是保卫生命——民国时期另类的卫生、自我与疾病》,《台湾社会研究季刊》第54期(2004),第41页。

https://m.sciencenet.cn/blog-279293-1229577.html

上一篇:[转载]皮国立《中医抗菌史》文选(17):西方的营养、中国的禁忌

下一篇:[转载]皮国立《中医抗菌史》文选(19):章太炎“据古释菌”