博文

《中华疫病学源流》札记(61):自然医学与实证医学(四)

|||

(五)批判性观察何以重要

在科学哲学中,科学研究的逻辑起点一度是一个非常重要的问题。“科学始于观察”来自逻辑实证主义,把观察与理论视之为科学发现的两个阶段。自汉森提出“观察渗透理论”的观点后,由于观察与理论无法截然两分,使得“科学研究始于观察”相当于“科学研究始于理论”,故“科学始于观察”受到很大质疑。自卡尔·波普尔(Karl Popper,1902-1994)提出科学研究不是始于观察而是始于问题后[波普尔著,傅季重等译. 猜想与反驳——科学知识的增长.上海译文出版社,1986],“科学研究始于问题”的观点则大行其道。后来,一种新的观点——科学研究始于机会正在悄然形成之中[资料来源:吴彤. 科学研究始于机会,还是始于问题或观察. 哲学研究,2007年1期]。

就科学史而言,笔者仍然信奉“科学始于观察”。因为在1543年,伴随着《天体运行论》和《人体的构造》的出版,无论我们抬头仰望星空还是低头俯瞰自己的双足,这世界都不再是以前的世界了。无边无际的宏大宇宙和我们肉身中的那个“小宇宙”都在1543年被重新定义,站在数百年后的今天回望公元1543年,会发现这是个神奇的年份。

人们认为,这两部著作的出版是个分水岭——人类从轴心时代进入到科学时代。哥白尼发表《天体运行论》,惊动的是教廷。教廷说天上万物围着地球转,因为地球是宇宙的中心。地球能成为宇宙中心,是因为有上帝的手在托着它,于是它能浮在空中不下坠。哥白尼把宇宙中心移往太阳,上帝托举地球的形象就开始摇晃。从那以后,越来越多的人想到,人类其实可以用自己的眼睛看世界,不需要救世主的指点。

维萨里没挑战教廷,但他让一位屹立千年的圣贤坍塌了,原来圣贤也可以“妄议”。这让医学从圣贤的经典里解放出来,开始从人体和疾病自身的变化中寻找答案。不再盲目传承古代条文,而是以精细的观察和严格的实验来检验和发展医学理论。

1. “日心说”的价值

在哥白尼之前,“地心说”长期盛行于古代欧洲。它最初由古希腊学者欧多克斯提出(“同心球”模型),后经亚里士多德、托勒密进一步发展而逐渐建立 起来。托勒密认为,地球处于宇宙中心静止不动。从地球向外,依次有月球、水星、金星、太阳、火星、木星和土星,在各自的圆轨道上绕地球运转。其中,行星的运动要比太阳、月球复杂些:行星在本轮上运动,而本轮又沿均轮绕地运行。在太阳、月球行星之外,是镶嵌着所有恒星的天球——恒星天。再外面,是推动天体运动的原动天。

这个学说与基督教《圣经》中关于天堂、人间、地狱的说法刚好互相吻合,处于统治地位的教廷便竭力支持地心学说,把“地心说”和上帝创造世界融为一体,被奉为和《圣经》一样的经典,长期居于统治地位。

到了中世纪后期,随着观察仪器的不断改进,行星位置和运动的测量越来越精确,观测到的行星实际位置同这个模型的计算结果的偏差,就逐渐显露出来。但信奉者反省地心说本身的错误,却用增加本轮的办法来补救。后来小本轮增加到80多个仍不能满意地计算出行星的准确位置。

因此,“日心说”应运而生。但在《天体运行论》出版以后的半个多世纪,日心说仍然很少受到人们关注,支持者非常稀少。直到1609年,伽利略用天文望远镜发现了一些新的天文现象后,它才开始引起人们的关注。主要是:月球坑坑洼洼并非像古希腊人想象的那般完美,太阳存在黑子(从而天界或“月上界”并非不变),木卫体系的发现直接说明了地球不是唯一中心,金星完整相变的发现也暴露了托勒密体系的错误。再后来,开普勒以椭圆轨道取代圆形轨道修正了日心说之后,日心说才取得了真正的胜利。

当然,日心说并非圆满,在证明地球是围绕太阳转的同时,也存在错误:①太阳并非宇宙中心,而是太阳系的中心;②地球并非是引力的中心;③天空中看到的任何运动,不全是地球运动引起的;④地球和其他行星的运行轨道是椭圆而不是圆,不做圆周运动。但是,它作为近代科学诞生的价值在于,引起了人类对宇宙的探索热情和思想变革,而不是成为终结者。

2. 解剖学的新生

从公元2世纪到公元16世纪,盖伦在医学界的地位如同神祗,人们把他的理论当作金科玉律。如果说有什么补充,那就是增加了一些愚昧的迷信成分。中世纪的人认为人的器官,器官功能的运行,以及用药的时机,跟日月星辰有呼应关系,比如太阳对应心脏,月亮对应胃肠,给药的时候必须根据日月星辰的位置来做决定。

实际上,解剖学是以观察和描述为基础的学问。盖伦的解剖学之所以出现谬误,是因为他在世的时候,罗马法律不允许解剖人的尸体。盖伦是根据动物解剖的结果,结合自己给外伤病人做手术的一点有限经验,来写出他的解剖学巨著,错误是在所难免的。比如,人的下颌骨是一整块的,盖伦说是两块拼成的;人的胸骨只有三块,盖伦说有七块;人的肝脏只有两叶,他却认为是有五叶。

到了中世纪,欧洲大学逐渐有了解剖学的教学。但是,医学生学习解剖的方法是:在一个圆形大教室的中心摆一张解剖台,台上放着某个死刑犯的尸体。上来一位教授,手里端着盖伦的解剖学著作,逐字逐句念出来。然后,旁边有一个理发师,按照教授念到的段落,挥刀解剖那个尸体,以此印证盖伦的表述。

令人惊诧的是,上解剖课的时候,那些以盖伦的教条为依据的教授根本不看尸体。他的责任就是拿着盖伦的书照本宣科,因为他坚信,关于人体解剖,盖伦的书里该说的都说过了。找个理发师来解剖尸体,只不过是给医学生一个机会,看看实体,加深印象而已。

安德烈·维萨里(Andreas van Wesel,1514-1564)的解剖学也是这样学的,他出生于布鲁塞尔的一个医学世家。他的曾祖、祖父、父亲都是宫廷御医,家中收藏了大量有关医学方面的书籍。维萨里幼年时代就喜欢读这些书,这也许是他不同于其他医学生的原因。他不满足于书本的知识,更乐意把学习从书本移到解剖的现场。也许,他已经发现了盖伦的错误,用实际的解剖纠正那些错误成为他刻苦钻研的动力。在学习工作之余,他千方百计地想办法弄尸体做解剖的实验,当上教授之后,他做了一个重大改革:在解剖课里亲自操刀,边讲理论,边把对应的人体结构展示给学生看。他鼓励学生自己动手解剖实物,告诉他们这才是了解人体结构的不二法门。

当然,那时候,人体标本来之不易。维萨里凭借自己的名声,得到当地一个法官的照顾,如果有罪犯被处死,维萨里能优先得到这样的尸体。但这个属于特殊照顾。一般的医学院学生们,自己动手解剖人体的机会还是不多。基本上只能解剖动物。

好在维萨里学医之前有个一段修读美术的经历(作为画家的达芬奇对解剖学也有很突出的贡献),他在教学中,制作了6个巨大的画板,请专业画家把人体重要的解剖系统,比如神经、血管、肌肉、骨骼,给画成大幅图片,让学生们增强感性认识(图0-4)。这6个画板,都是《人体的构造》最早的基础,读者如有兴趣可以查看这部书原版的其他插图。

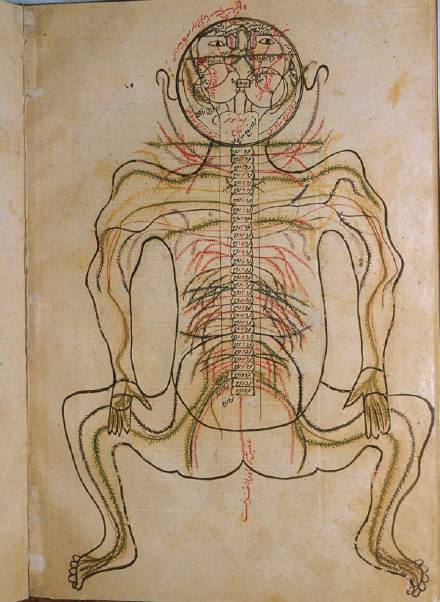

图0-4 维萨里著作《人体的构造》里的插图

对于解剖学教学来说,这是维萨里的另一个重要改革。解剖学是关于结构的学问。而要学习结构,一图胜千言。维萨里之前的学生,没有机会解剖实物还罢了。他们连看图片的机会都没有。当时书籍还是很昂贵的东西,学生们是没有书的。学解剖理论课的时候,教授在讲台上念盖伦的书,学生们就在下面狂记。能记多少记多少。不过这还不是最糟糕的。更糟糕的是,即使真的给他们看盖伦的书,也没多大帮助:盖伦的书是没有插图的。但是,有一些阿拉伯人和波斯人抄录了古罗马的著作,包括盖伦的解剖学著作。有些抄书的很热情,甚至给增添了一些插图。不过,那些插图实在是太粗糙了(图0-5),与维萨里《人体的构造》不可相提并论,倒是与我国早期的《欧希范五脏图》、《存真图》、《玄门脉内照图》,甚至王清任的《医林改错》有得一比。可见,医学生的解剖学图谱必须经过画家认真地观察和测量,按照比例画出来的才能让他们获得真正的知识。

图0-5 来自维基百科,原作者为中世纪波斯人

维萨里做的那几个画板,都是请专业画家到解剖室里,看着实物绘制的,所以非常精准。可能因为这种形象教学还比较新颖,为了减少对读者的心理冲击,维萨里往往是把对象画得有表情有动作,似乎仍有生气。而且,对象往往是站在怡人的乡村背景前面,让画面显得不狰狞倒是很优美。

总之,科学观察是人们有目的、有计划地感知和描述客观事物的一种科学认识方法。它作为一种基本的认识活动,贯穿于整个科学研究过程中。而且,人的观察能力也是历史地发展着的,它曾表现出几方面的飞跃:①从感官观察扩展到仪器观察。科学仪器作为人的感官的延长和补充,日益克服感官的生理局限性,不断开拓认识的视野,并使观察走向精确化和定量化;②从自然状态的观察扩展到实验中的观察(见科学实验);③从人脑指导下的观察扩展到电脑参与下的观察。电脑作为人脑的延长和补充,能够极大地提高观察效率,获得更多的信息量,更快、更及时地贮存和加工观察结果;④从地面观察扩展到太空观察。从而,使人们开始摆脱只在地球表面上观察的局限性。

https://m.sciencenet.cn/blog-279293-1247977.html

上一篇:[转载]中医理论之魂

下一篇:[转载]《黄帝内经》中官称隐喻的历史背景和认知动因解析——以《素问·灵兰秘典论》为例